150-летию великого русского писателя была посвящена очередная встреча в литературной гостиной «У Великой». Ее провела заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова.

Участниками встречи стали слушатели Академии активного долголетия и читатели библиотеки.

Участниками встречи стали слушатели Академии активного долголетия и читатели библиотеки.

По словам исследователей творчества Шмелева, все, что написано им в разный период времени, служит глубинному познанию России, ее корневой системы, пробуждению любви к нашим праотцам. До конца своих дней он чувствовал саднящую боль от воспоминаний о Родине, ее природе, ее людях. В последних книгах великого писателя — крепчайший настой первородных русских слов, самый лик России, которая видится ему в своей кротости и поэзии.

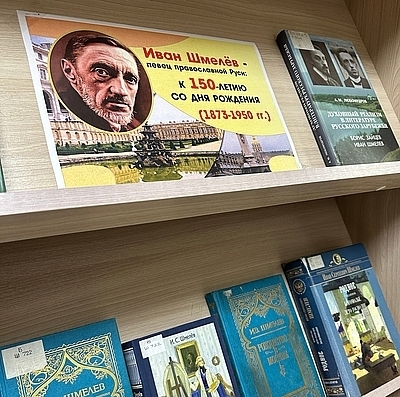

Светлана Галактионова представила самые известные книги Ивана Шмелева из фонда библиотеки и литературоведческие исследования о его творчестве Алексея Любомудрова, Натальи Солнцевой и других авторов. Книжная выставка, посвященная писателю, работает в отделе абонемента.

В Год педагога и наставника весьма уместно прозвучала история из детства писателя. Неизвестно, кем бы стал Иван Шмелев, не поддержи его учитель словесности.

Вот как об этом рассказывает филолог и литературовед Наталья Солнцева:

«Уже в первом классе гимназии он носил прозвище «римский оратор» и был прославленным рассказчиком, специалистом по сказкам. Страсть к «сочинительству» была необоримой. Юному гимназисту чрезвычайно повезло с преподавателем словесности Цветаевым (дядя Марины Цветаевой). Он говорил: «О, он всего Достоевского… пере-же-вал! И всего — Соловьева… и — всех „гностиков-хвостиков“… му-дрец!». Он разглядел в мальчике незаурядный талант и задавал ему специально писать сочинения на поэтические темы. Под благотворным влиянием Цветаева в жизнь юного Ивана вошли новые книги, новые авторы: Короленко, Успенский, Толстой. И вот летом, перед выпускным классом, отдыхая в глухой деревне, он написал большой рассказ, причем в один вечер, с маху»

Трагические обстоятельства жизни Ивана Шмелева шли в разрез со светлой тональностью его произведений, в которых образы Солнца и божественной благодати являются ключевыми.

Трагические обстоятельства жизни Ивана Шмелева шли в разрез со светлой тональностью его произведений, в которых образы Солнца и божественной благодати являются ключевыми.

Ранняя смерть отца, деспотизм матери, бедность на грани нищеты, военная разруха, расстрел единственного сына, эмиграция, ранний уход из жизни жены, тоска по родине, одиночество – выдержать такие испытания под силу не каждому, даже сильному духом, человеку. И тем более сохранить в душе мудрость принятия жизни без всяких «но» и «а если». Шмелев спасался творчеством и верой в Бога.

Шмелева влекли темы на все времена и для всех сословий: он писал о жалости к обиженному и оскорбленному, о любви к ближнему. А его более поздние произведения, созданные вдали от родины («Солнце мертвых», «Лето Господне», «Богомолье», «Пути Небесные») – это лучшие образцы духовной прозы первой половины 20 века. Кстати, о позднем творчестве Шмелева писали немало и основательно. Только по-немецки вышли две фундаментальные работы, существуют серьезные исследования и на других языках.

- В эмиграции Шмелев писал о народе много, - процитировала Светлана Галактионова литературоведа Наталью Солнцеву. - Русский человек в изображении Шмелева добр и терпелив, его судьба трагична. Он противопоставил Советскую власть и народ. «Я — русский человек и русский писатель. И я стараюсь прислушиваться к правде русской, т. е. к необманывающему, к совестному голосу духа народного, которым творится жизнь. Я принял от народа, сколько мог, — и что понял — стараюсь воссоздать чувствами. Такую связь его с народом Бальмонт объяснял преданностью «исконной русской жизни», по сути устоям, «крепкому земному духу», а также «устремленностью русской души к праведному, к Божьему.

Иван Шмелев умер в июне 1950 года в Париже. Его похоронили на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа в могиле, где была похоронена его жена. В 2000 году было выполнено заветное желание Шмелёва: прах его и его жены перевезён на родину и погребён рядом с могилами родных в московском Донском монастыре.

Пресс-служба библиотеки

(72-20-02)