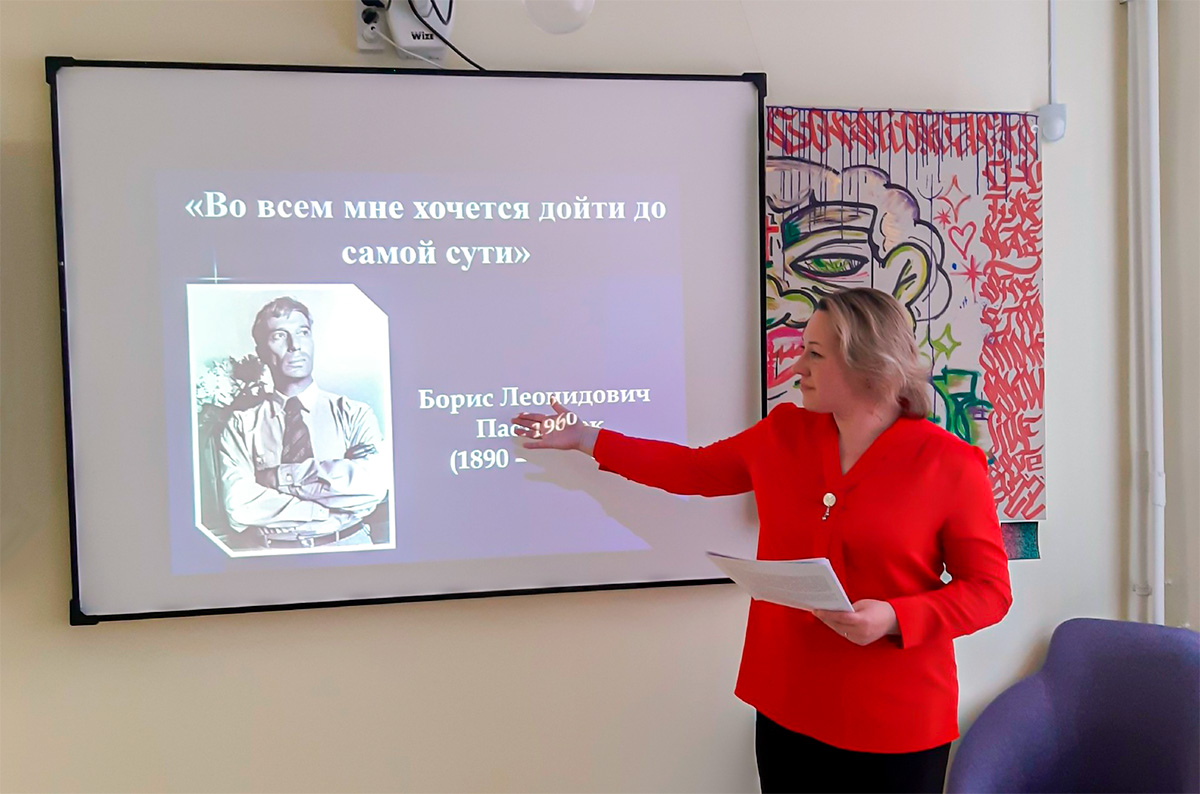

Сегодня прошло очередное заседание литературной гостиной «У Великой» посвященное юбилею русского поэта, переводчика, литератора, лауреата Нобелевской премии в области литературы Бориса Пастернака. 10 февраля ему исполнилось бы 135 лет.

Встречу провела заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова.

Судьба была милостива к Пастернаку: он спасся в кошмарах своего века, не попал на империалистическую войну, уцелел на Отечественной. Его пощадили четыре волны репрессии — в конце двадцатых, в середине и в конце тридцатых, в конце сороковых. Он писал и печатался, а когда не пускали в печать оригинальные стихи — его и семью кормили переводы, к которым у него тоже был прирожденный дар (он оставил лучшего русского «Фауста» и непревзойденного «Отелло» — подвиги, которых иному хватило бы на вечную славу, а для него это была поденщина, отрывавшая от главного). Трижды в жизни он был продолжительно, счастливо и взаимно влюблен. Наконец, период травли, государственных преследований и всенародных улюлюканий пришелся на времена, которые многие вслед за Ахматовой называли «вегетарианскими» — на сравнительно гуманный хрущевский период. Как замечали злопыхатели «Голгофа со всеми удобствами».

Светлана Галактионова рассказала о жизненных и творческих событиях этого талантливого человека: его ранних достижениях в учебе и музыке, непростых взаимоотношениях с властью, коллегами по перу (Маяковским, Есениным, Цветаевой) и любимыми женщинами, о лирике и прозе, о знаменитом романе «Доктор Живаго» и о присуждении Нобелевской премии за «значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Поэт; интеллигент, разночинец, одинаково близкий эстету из бывших дворян и учителю из крестьян; элитарный — и демократичный, не признанный официозом — но и не запрещенный. Еврей — и наследник русской культуры, христианский писатель, разговоров о своем еврействе не любивший и не поддерживавший. Философ, музыкант, книжник — и укорененный в быту человек, копавший огород и топивший печь с истинно крестьянской сноровкой. Пастернак был для русского читателя таким же гармоничным единством противоположностей, каким была его дача в Переделкино.

Лист смородины груб и матерчат.

В доме хохот и стекла звенят,

В нем шинкуют, и квасят, и пе́рчат,

И гвоздики кладут в маринад.

Для миллионов советских читателей Пастернак — дачный поэт: на дачах по-пастернаковски топили печи, жгли сухие сучья, вспоминая «языческие алтари на пире плодородья», ходили по грибы, заводили романы, а по ночам, под шум дождя, шептали на ухо возлюбленным: «На даче спят, укрывши спину, как только в раннем детстве спят». Иные коллеги презрительно называли Пастернака «дачником» — он отказывался ездить по всесоюзным стройкам, исправительным лагерям и колхозам, не без вызова замечая, что знание так называемой жизни писателю не нужно: все, что ему надо, он видит из окна.

Книга «Доктор Живаго» - одно из самых значимых произведений поэта в прозе. «Эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». За правдивый рассказ и свой собственный взгляд на события тех лет писатель был подвергнут жестокой травле, а «Доктор Живаго» не признан руководством страны. «Не читал, но осуждаю!» – именно под таким названием вошла в историю кампания по «бичеванию» писателя: его «предательскую» книгу, осуждал весь Союз. Под давлением массовой кампании от нобелевской премии он был вынужден отказаться, а травля со стороны коллег и общественности подкосила его здоровье.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Сильная личность, верная своему сердцу, добрый по натуре человек, наделенный невероятным талантом и творческим перфекционизмом, — вот каким останется для следующих поколений Борис Леонидович Пастернак. Биография и творчество поэта всегда будут объектом уважения и интереса, подчеркнула Светлана Алексеевна.

Материал подготовлен по книге А. Сергеевой – Клятис «Пастернак в жизни»