Если попросить неискушенного зрителя назвать самые громкие имена из мировой живописи 1-й половины XX века, в списке однозначно будут присутствовать Пикассо, Матисс, Дали, Кандинский, Малевич. Один словом, модернисты. Ухватившись за академический холст, они тянули его во всевозможных направлениях: в формообразующий кубизм, яркий фовизм, подсознательный сюрреализм, плоскостно-геометрический супрематизм.

Нетрудно заметить, что революционные мысли по части живописи рождались на территории континентальной Европы – Франции, России, еще, быть может, Германии. Про Англию, где в предыдущий период набрала силу пейзажная живопись во главе с Констеблем и Тёрнером, а затем реформировать искусство стали отчаянные романтики прерафаэлиты, в XX веке, кажется, и сказать нечего. Поразмыслив, воскресишь в памяти две фигуры: Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Оба от души шокировали зрителя искорёженными человеческими фигурами на своих полотнах.

Британия преобладающую часть своей истории занималась войнами, революциями и колонизаторством. Разве до живописи было? Хватало времени и сил только на замки и соборы, чтобы помолиться и скрыться. А написать портрет мог приглашённый из Германии Ганс Гольбейн Младший, или фламандец Антонис Ван Дейк. Вот и получалось, что в живописном отношении Англия сама была колонией то одной, то другой страны. И только в XVIII столетии сама начала взращивать таланты, советуясь с учителями: французскими классицистами, итальянскими возрожденцами, и снова французскими – импрессионистами. Лишь изредка появлялись алмазы «в серебряной оправе океана», подобные Уильяму Блейку или Уильяму Тёрнеру. Ничего аналогичного на момент их жизни искусство не знало. И говоря об этих художниках, представляешь Британию каким-то островом Пасхи, где грандиозное возникло неведомым образом.

В начале XX века окончательно угасло движение прерафаэлитов, которое сейчас мы считаем одним из важнейших периодов английской культуры. Гимн национальному средневековью был спет, педагогическая роль живописи определена, и перед художниками встал вопрос, в каком направлении двигаться дальше. Франция с ее модернистскими течениями снова задавала тон всему миру, и Англия опять стала зависимой. Но среди всех английских художников первой половины XX века особняком стоит Стэнли Спенсер – живописец, который сумел остаться индивидуальностью.

Религия и любовь были главными темами его искусства. Они переплетались и соединялись, подводя к главной мысли: все человеческие желания, проявления характера, все события, наполняющие жизнь, - есть божественная воля.

В своих дневниках Спенсер писал: «Всё, что я люблю – это Бог, и любое различие, которое я вижу между одним и другим предметом – это всего лишь различие в том, как я созерцаю Бога: фронтально или со стороны. <…> Я описываю и открываю Бога в своих работах. <…> Все мои желания, чувства и мои композиции – это часть Его. Бог – это любовь, человек создан по образу Бога. В своей любви и в своих картинах я – внутренняя Его часть».

Стэнли Спенсер родился 130 лет назад в английской деревушке Кукем, жители которой отличались от горожан осознанием цельности, гармоничности и независимости своего мира. По вечерам они выкрикивали из окон пожелания спокойной ночи друг другу. Отец Спенсера был эксцентричным общественным деятелем. Разъезжал в пижаме и домашних тапочках на женском велосипеде, цитируя стихи; не имея музыкального образования, повесил на доме табличку «профессор музыки»; организовал в своем доме общественную «бесплатную библиотеку Кукема», где за порядком следили его дети. Настольной книгой своей семьи отец сделал Библию. Читая ее вслух, он делал уделял особое внимание красоте языка и воображению. А главными идеями считал милосердие и всепрощение. При этом он позволил детям искать СВОЕГО Бога, и каждый сам решал, в какую церковь ходить.

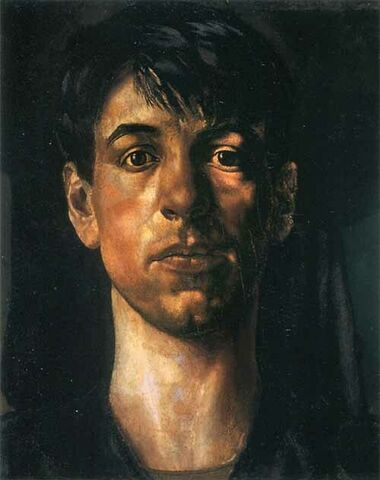

Обучаясь живописи в лондонской школе Слэйд, которая славилась своей ориентированностью на современных европейских мастеров, Спенсер не мог остаться с стороне от модных течений. При этом его продолжали интересовать вопросы религии. Теми, кто непосредственно повлиял на творчество Стэнли Спенсера, были Роджер Фрай, Генри Слессер и Гилберт Кит Честертон. Из каких же мыслей, высказанных этими деятели, слепилось мировоззрение художника?

Видный политический деятель Генри Слессер был крайне обеспокоен набирающим силу материалистическим подходом к миру. В своих трудах он писал: «Мы должны видеть в каждом мужчине и в каждой женщине храм для Святого Духа, и во всех вещах, созданных в мире, - святыню, храмы, обители, в которых может поселиться Святой Дух».

Честертон, один из самых парадоксальных английских писателей, говорил об угрозах, связанных с преувеличенной толерантностью и отсутствием национальной позиции. Один из верных путей ему виделся в христианстве, у которого найдётся ключ для всех настроений и человеческих типов. Но и христианская религия для него была неоднородной – «огромной причудливой скалой, которая стоит благодаря огромным выступам, уравновешивающим друг друга».

И, наконец, третьим человеком, оказавшим влияние не только на Спенсера, но и на всю творческую Англию, был Роджер Фрай. Он организовывал на родине выставки современных ему французских художников, и придумал термин «постимпрессионизм». Про Фрая справедливо говорили, что он изменил вкус нации. Оправдывая современное искусство, понятное далеко не всем, он объяснял, что это искусство не воспроизводит точно действительность, а обращается к «тонко чувствующему зрителю, коих немного».

Вот и получилось, что в своей живописи Стэнли Спенсер воспевал божественное присутствие на этой земле (в первую очередь, в себе самом) и исцеляющую силу веры. А чтобы оказаться в разряде «тонко чувствующих зрителей» и понять картины Спенсера, советуем обратить ваше внимание на книгу искусствоведа Марии Токаревой «Стэнли Спенсер. Модернизм по-английски: быть или не быть» (изд-во «БуксМАрт», 2016 г).

Ориентируясь на аудиторию, которая имеет представление об основных этапах мировой живописи, автор подробно разбирает творчество самых ярких художников Англии первой половины прошлого столетия. Рассказывая о ком угодно (Уиндеме Льюисе, Ванессе Белл, Эрике Гилле, Фрэнсисе Бэконе и др.), она неизменно ведет свою мысль к Стэнли Спенсеру, находя сходства или обостряя различия между ним и остальными.

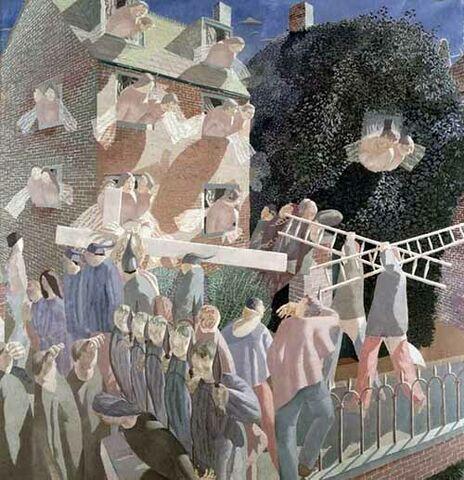

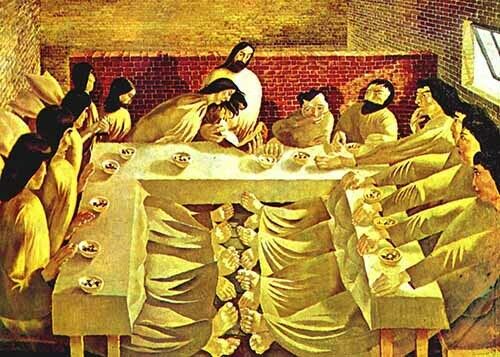

Изображая религиозные сюжеты, Спенсер непременно помещал их в среду своего родного Кукема. В «Несении креста» Христос проходит через кирпичный мост, а любопытные жители выглядывают из окон двухэтажного красного дома.

Разлетающиеся в стороны занавески наделяют их крыльями и делают похожими на ангелов. Апостолы и Христос в «Тайной вечере» томно восседают опять же в кирпичном доме, с характерным английским окном. И заглядывая каждому из них в миску, думаешь, что там – овсянка со свежими ягодами. Ритмичность, используемая в композиции (человеческие фигуры по центру в «Несении креста», ноги апостолов в «Тайной вечере») становятся характерной многофигурной живописи Спенсера.

Наполняя современными предметами библейские события, он затем приходит к полному их переосмыслению. Так, например, после Первой мировой войны он создает два Воскресения/

«Воскресение. Кукем» (1924-26)

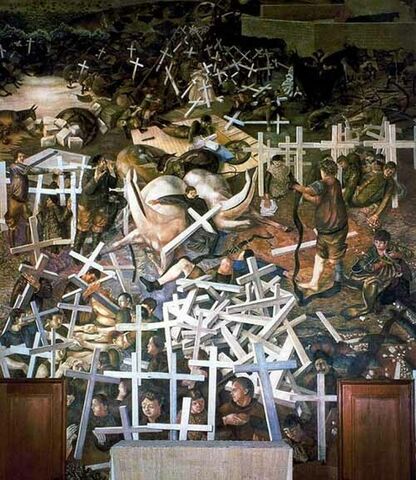

«Воскресение солдат» (1928-29)

«Я похоронил так много людей, видел так много мёртвых, и чувствую, что смерть не может быть концом всего». У Спенсера Воскресение – это не строгий Божий суд, а иллюстрация счастья, о котором мечтал человек, побывавший на войне. В первом случае мы видим деревенское кладбище и выбирающихся из саркофагов и могил людей. Происходящее скорее напоминает финальный момент пряток, когда участникам велено выйти из своих укрытий.

Второе Воскресение было создано как объединяющее смысловое звено для Часовни всех душ в Беклере.

Картины, рассказывающие о военных буднях солдат Первой Мировой, завершались изображением их всеобщего возвращения к жизни. Восстав из могил, они принимаются за свои неоконченные дела: разговоры, наматывание портянок и т.п. Сваленные в кучу белые кресты выглядят как груда ненужного хлама.

Во время войны художник пришел к выводу, что только любовь во всех ее проявлениях может спасти мир. И картины самого Спенсера можно по видам любви разделить на две категории: любовь духовная и любовь телесная. Первая жена художника, Хильда, являла собой пример образцовой жены викторианской эпохи. Преданная, все понимающая и разделяющая интересы мужа, она установила с ним прочную духовную связь. «Мой союз с тобой – это мой союз с миром», - писал Спенсер Хильде. Он продолжал писать ей и после ее смерти. Именно отношения с Хильдой стали основой серии работ под общим названием «Заповеди блаженства». Спенсер пытается показать зрителю этапы становления отношений между мужчиной и женщиной.

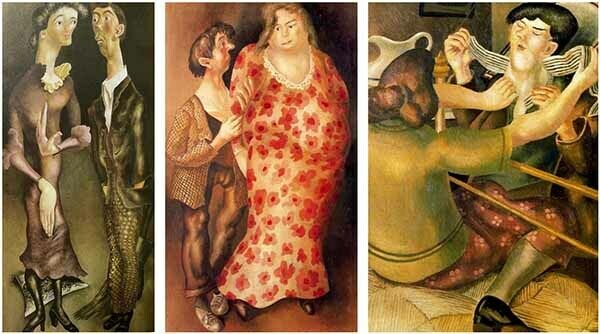

«Знакомство», «Романтическая встреча», «Страсть» (1937 г.), «Расстёгивание воротника» (1935 г.) - эти картины рассказывают о чуде любви в разнообразном мире. Главными героями неизменно являются он и она. Деформированные человеческие фигуры, за которые Спенсера так много ругали, и которые (в том числе) стали причиной его разрыва с Академией, переданы очень мягкими пластичными линиями и оформлены теплым колоритом. И являющаяся при первом взгляде безобразность персонажей сменяется их детской наивностью и незащищенностью.

Еще в 20-е годы Спенсер начал постигать иные религиозные учения: ислам, буддизм, даосизм и др. А будоражившие умы англичан идеи полигамии и свободной любви привели художника к желанию порвать со всеми условностями общества. «Я всегда хотел и чувствовал в себе силу вести себя так, как не позволяют никакие нормы поведения», - писал Спенсер. «Великая потребность самовыражения», «желание погрузиться в себя» и вести себя так, как если бы он «был на небесах» убедили его в том, что только в свободных отношениях можно добиться абсолютной свободы творчества. Новая спутница художника, Патрисия, настоящая женщина-вамп, повернула живопись Спенсера в сторону гипертрофированной плотской страсти.

«Обнажённая» (1935 г.)

Однако, обнаженная натура Патрисии в откровенных позах вместо лица имела застывшую маску. Очень скоро разочарование в свободных отношениях привело Спенсера к одиночеству и множественным комплексам. В любой ситуации помня о Боге, художник решил, что его обособленность от других делает его похожим… на Иисуса. Спенсер видит вокруг себя искушения, которые ему необходимо преодолеть ради какой-то высшей цели.

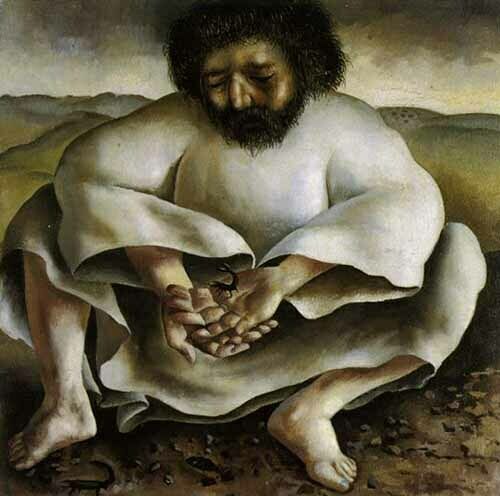

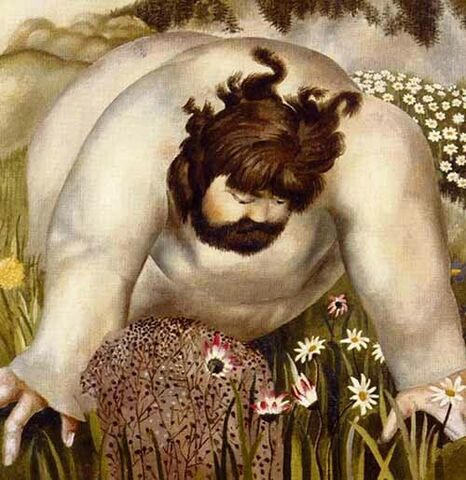

В этот период очередного пересмотра ценностей им была создана серия картин на тему «Христос в пустыне». Но она не об искушениях, а о единении с природой. Из задуманных сорока полотен (по количеству дней, проведённых Христом в пустыне), Спенсер успел завершить только семь. Главный герой этих картин не похож на благообразного или сурового отшельника. Тучный, черноволосый, как будто вылепленный из пластилина, с неподдельным интересом наблюдающий на животным и растительным миром, он напоминает большого ребёнка.

«Христос в пустыне. Скорпион» (1939 г.)

За основу этой серии Спенсер взял Евангелие от Марка, в котором упоминается о зверях, бывших с Христом в пустыне. Курица с цыплятами, орлы, лисы и скорпионы – у Спенсера все приходят к Христу и он принимает их. Общаясь с ними, он вживается в этот мир и влюбляется в него.

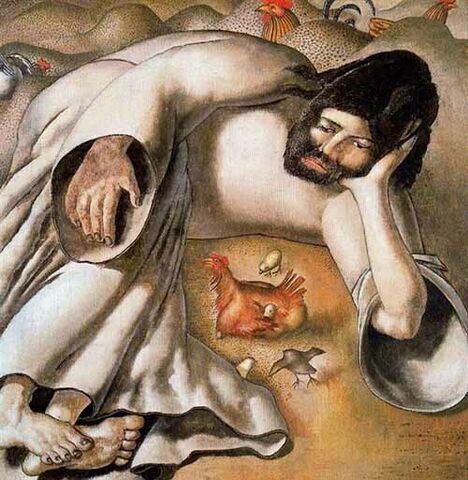

«Христос в пустыне: курица» (1939 г.)

Одним из своих вдохновителей художник называл Ф.М. Достоевского. И если вспомнить, как Алёша Карамазов орошал землю слезами радости, то сходство между этой сценой и картиной «Посмотрите на лилии» (1939 г.) становится очевидным: "Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков".

Пожалуй, никто из английских художников XX века не увлекался религиозной живописью так же сильно, как Стэнли Спенсер. Вышедшие из-под его кисти портреты и пейзажи пользовались большой популярностью, и все-таки именно личное осмысление основных христианских событий, выраженное красками в манере, непохожей ни на какого другого художника, держало Спенсера особняком. На равном удалении и от академизма, и от модернизма.

Яна Винидиктова, главный библиотекарь отдела литературы по культуре и искусству