«Религия есть художница Спасения. Религия спасает нас от нас. Спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она улаживает душу, водворяя мир в душе, она умиротворяет и целые сообщества, и всю природу. Спасение есть равновесие душевной жизни». (о. Павел Флоренский)

Шулакова Т.В., кандидат искусствоведения. Псков, август 2021

Вячеслав Анатольевич Рожков – петербургский художник, в творчестве своем устремившийся к вечной славе русской иконописи - он весь во власти ее Образов. Изучая, вступая в диалог повторяя, интерпретируя, личностно тонко и глубоко воспринимая древнерусское наследие, он, однако, благоговейно останавливается перед порогом-переходом религиозной живописной картины в икону.

Это обращение к русской иконе кажется нам совершенно не случайным у современного художника из прекрасного города, чей облик вобрал в себя все лучшее в мировой архитектуре, скульптуре и живописи, весь роскошный опыт искусства, от благородной античности Древней Греции и Рима, рациональной ясности итальянского Возрождения и прихотливости барокко до строгих парадных ансамблей в духе в духе англо-французского классицизма и чудесных изысков европейского и собственного модерна.

«Всемирная отзывчивость русского человека», по слову Ф. М. Достоевского, есть главное свойство русских, - это умение учиться, интерпретировать и побеждать(!) в творческом соревновании учителей, и Санкт-Петербург являет его во всем своем блистательном ансамбле.

Но бесконечно восхищаясь красотами Северной Венеции, нашего самого европейского города, мы понимаем, что есть и другая, своя, исконно русская традиция в искусстве, она концентрируется во многом загадочном, закрытом, но генетические родном для нас мире Древней Руси. (Помните, у А. С. Пушкина сравнение «Клеопатры Невы», «блестящей Нины Воронскою» с милой сердцу поэта героиней «Евгения Онегина»: «…но Нина мраморной красою затмить соседку /Татьяну/ не могла, хоть ослепительна была…»)

Этот мир для нас как знакомый незнакомец, он сознательно и бессознательно, случайно и неслучайно не раз закрывался от современного человека в нашей истории, трагическими разрывами в культуре от татарского ига, до реформ Никона и Петра 1, обратившего наших художников исключительно к западноевропейским учителям. Говоря современным языком, так был закрыт проект «Икона», и забыто все наше религиозное искусство, насчитывающее семь великолепной истории со времен равноапостольной Ольги, первой христианки на Руси.

Патиной времени и нашего невежества покрылись иконы, в которых образованная Россия 18-19 веков видела лишь «страшные зраком» варварские образы средневековья. Но Судьба подарила нам невероятное ОТКРОВЕНИЕ, и это положило начало замечательному искусству реставрации: в 1904 году перед изумлённой публикой предстала впервые расчищенная от копоти и потемневших многих слоев живописи первоначальная икона «Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева. Ныне известная всему миру, сияющая Предвечной Красотой, она стала символом русского искусства.

Один из первых, удивительных исследователей, знатоков иконописания, князь Евгений Трубецкой великолепно определил суть Иконы как «Умозрение в красках». В 1916 году он писал:

«Совершившееся на наших глазах открытие иконы -- одно из самых крупных и вместе с тем одно из самых парадоксальных событий новейшей истории русской культуры. Приходится говорить именно об открытии, так как до самого последнего времени в иконе все оставалось скрытым от нашего взора: и линии, и краски, и в особенности духовный смысл этого единственного в мире искусства. А между тем это -- тот самый смысл, которым жила вся наша русская старина. Мы проходили мимо иконы, но не видели ее. Она казалась нам темным пятном среди богатого золотого оклада; лишь в качестве таковой мы ее знали. И вдруг -- полная переоценка ценностей. Золотая или серебряная риза, закрывшая икону, оказалась весьма поздним изобретением конца XVI века, она

прежде всего произведение того благочестивого безвкусия, которое свидетельствует об утрате религиозного и художественного смысла. В сущности, мы имеем здесь как бы бессознательное иконоборчество: ибо заковывать икону в ризу -- значит, отрицать ее живопись, смотреть на ее письмо и краски, как на что-то безразличное как в эстетическом, так и в особенности -- в религиозном отношении. И, чем богаче оклад, чем он роскошнее, тем ярче он иллюстрирует ту бездну житейского непонимания, которое построило эту непроницаемую, золотую перегородку между нами и иконой.

Что сказали бы мы, если бы увидали закованную в золото и сверкающую самоцветными камнями Мадонну Боттичелли или Рафаэля?! А между тем над великими произведениями древнерусской иконописи совершались преступления не меньше этого; уже недалеко время, когда это станет всем нам понятным. Теперь на наших глазах разрушается все то, что до сих пор считалось иконою. Темные пятна счищаются. И в самой золотой броне несмотря на отчаянное сопротивление отечественного невежества, кое-где пробита брешь.

Красота иконы уже открылась взору, но, однако, и тут мы чаще всего остаемся на полдороге. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее духовный смысл. А между тем в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них воплощается. Кто видит лишь внешнюю оболочку этого содержания, тот недалеко ушел от почитателей золоченых риз и темных пятен. Ибо в конце концов роскошь этих риз обязана своим происхождением другой разновидности того же поверхностного эстетизма. Открытие иконы все еще остается незавершенным. На наших глазах оно, можно сказать, только зачинается. Когда мы расшифруем непонятный доселе и все еще темный для нас язык этих символических начертаний и образов, нам придется заново писать не только историю русского искусства, но и историю всей древнерусской культуры. Ибо доселе взор наш был прикован к ее поверхности. В ней, как и в иконе, мы созерцали ее ризу, но всего меньше понимали ее живую душу. И вот теперь открытие иконы дает нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, послушать ее исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось все жизнепонимание и все мирочувствие русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть, и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал.

Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того -- ее будущее. Ибо в этих созерцаниях выразилась не какая-либо переходящая стадия в развитии русской жизни, а ее непреходящий смысл. Пусть этот смысл был временно скрыт от нас и даже утрачен. Он вновь нам открывается. А открыть его - значит понять, какие богатства, какие еще не явленные современному миру возможности таятся в русской душе». (Курсив мой-Т.Ш.)

Это было сказано накануне трагического разлома революционного 1917 года… Двадцатое столетие едва окончательно не отлучило нас от искусства нашей родной матери, от Древней Руси. Самый вход в это искусство был закрыт воинствующим атеизмом советской культурной политики. Потери и разрушения были колоссальны, множество храмов, фресок и икон уничтожено. По мнению Д.С. Лихачева, выдающегося советского ученого, ныне все известные нам иконы составляют только 5% от богатства дореволюционной России. Еще более страшным результатом стало уничтожение культурного кода древнерусского искусства в памяти народа. Вера и все искусство, с ней связанное, было провозглашено свидетельством крайнего реакционного невежества темных масс в прошлом и было заклеймено как «опиум для народа».

В современной России ситуация, на первый взгляд, кардинально изменилась в лучшую сторону. Церковь, священство вновь играют огромную роль в жизни страны, народа. Во множестве прирастают храмы, возводятся новые, реставрируются древние, появляются иконописные школы, возрождается иконописание, есть даже термин «современная икона».

Но присматриваясь внимательно, мы не можем не отметить, как по-прежнему остро-современно звучат слова князя Евгения Трубецкого: «Красота иконы уже открылась взору, но, однако, и тут мы чаще всего остаемся на полдороге. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее духовный смысл. …Открытие иконы все еще остается незавершенным. На наших глазах оно, можно сказать, только зачинается» …

***

Да простит нам читатель этот краткий экскурс в историю постижения иконного образа, ибо без понимания того, что Икона становится близкой сердцу многих людей, и в особенности, таких глубоких и вдумчивых, ищущих смыслов людей, как петербургский художник Вячеслав Анатольевич Рожков, невозможно воспринять художественные поиски современного мастера, к творчеству которого стоит приглядеться.

В небольших заметках мы не претендуем на полный рассказ или искусствоведческий аналитический очерк, а лишь попытаемся в небольших заметках -этюдах уловить впечатление, производимое живописными полотнами и отметить их связь, единство и различие с канонической русской иконной традицией, к которой программно обращается и с которой ведет диалог В.А.Рожков.

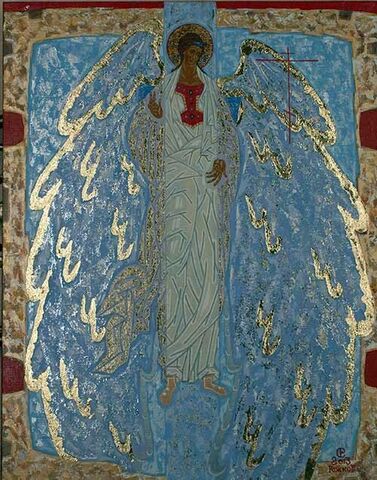

Этюд 1. Ангелы

Непривычно огромные, вытянутые, столпообразные, бесплотные, тающие в пространстве, окруженные легкими многослойными белоснежными, с золотыми переливами крыльями, занимающими все пространство, сразу производят впечатление метафических существ из иного мира. Роль ангела как посредника между Богом и людьми, посланника Господа в традиционной иконе - не заглавная, вторичная, обычно он пропорционально и композиционно не доминирует. Здесь перед нами интересное авторское прочтение, личностное видение художника, в котором ангел в подчеркнуто вертикальной композиции вписывается в символическую небесно-голубую линию, своеобразный Столп Истины, выступает на его фоне (вспомним знаковую работу - богословский трактат о русской иконописи «русского Леонардо да Винчи» легендарного отца Павла Флоренского «Столп и основание истины»!) Заметим сразу, что подобный композиционный прием, осмысленный в образной символике христианства - характерный, своеобразный, удачно найденный «стержень» многих работ В.А Рожкова, сразу создающий внутреннее единство разных по теме полотен, прочитывающихся как единение Неба и Земли, где в потоке духовных Божественных нисходящих энергий срединное место занимают святые, иконописцы, воины, храмы и ангелы, хранящие нас.

Этот небесный образный строй картины замечательно поддерживается ее колоритом, с преобладанием голубых, белых - с вкраплением золота гармоний. Художник явно следует иконной традиции символического понимания цвета, колорит получается чистым, легким, светоносным, - «ангельским».

Этюд 2. Святые и храмы

Святой Георгий, святая равноапостольная Ольга и Владимир- Креститель Руси, преподобный Сергий Радонежский, святой князь Даниил Московский и прославленный псковский юродивый Николка смотрят на нас с полотен художника. Но любимейшим образом его стал, безусловно, святой князь Александр Невский, чье присутствие очевидно и в отдельных работах, ему посвященных, и в символических сценах великих битв.

Предоставим слово самому художнику:

«Все мое творчество посвящено Руси до Романовского периода, особенно святому Александру Невскому и его периоду. Писал его как защитника физического – это полотна «Невская битва» и «Ледовое побоище», и другие. …

В 2005 году меня заинтересовал вопрос, что такое «схима», так появились работы «Святая схима Руси», «Размышления о Валааме» «Св. Александр Невский» и здесь в первую очередь он осмысляется как духовный защитник Руси-России.

…Где начал и где почил святой Александр Невский? Начал княжить в Великом Новгороде и закончил свой славный путь во Владимире. Узнав об указе Сталина, чтобы писать Александра Невского только в царских, княжеских одеяниях, или в доспехах, но никакой схимы. Я решил в первую очередь написать в схиме. Все работы, связанные с Александром Невским, имеют в основном красный фон. Красный -символ любви и жертвенности. Русь при святом Александре была залита кровью: с запада – папа Римский, с востока -монголы. Святой Александр был не только князем Великого Новгорода, но и защитником всея Руси…

Холст «Ледовое побоище» появился совершенно случайно. О событиях Невской битвы, о Ледовом побоище читал и знал много. Писать все как мясорубку я не мог и не хотел. Я художник, а не мясник. И вот я картину увидел, но еще мне нужна была карта места Ледового побоища. Первый вариант решил писать в светлых тонах… Это в двух пространствах по вертикали и по горизонтали. Бог видит сверху землю русскую и посылает духовных защитников: святого Михаила, святого Георгия, святых Бориса и Глеба. И там еще указано, где была дружина Александра и Андрея и где были крестоносцы. Весь этот холст построен в метафизическом пространстве, и второй вариант также, но по цвету другой. И «Невская битва», и все битвы в этом же духе…»

Действительно, художник остро ищет высших духовных смыслов в истории и культуре Руси-России, и потому он неотвратимо обращается именно к тому языку живописи, который много столетий назад сложился в византийско-русском искусстве. Ибо самая суть Иконы как окна в невидимый, а мыслимый мир, преображенный мир этих высших смыслов Бытия. Каковы же эти смыслы?

«В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства…

Если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества завершаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? …/Наши предки/… были не философы, а духовидцы. И мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее их живопись представляет собою прямой ответ на наш вопрос. Об «образе зверином» в их времена напоминали бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам все с тем же вековечным искушением: "все сие дам тебе, егда поклонишися мне".

Все древнерусское религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, видение иной жизненной правды и иного смысла мира... никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов.

Сущность той жизненной правды, которая противополагается древнерусским религиозным искусством образу звериному, находит себе исчерпывающее выражение не в том или ином иконописном изображении, а в древнерусском храме в его целом. Здесь именно храм понимается как-то начало, которое должно

господствовать в мире. Сама вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, ангелы и вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается … религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари…

Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал не осуществленную еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и большая часть человечества пребывают пока вне храма. И постольку храм олицетворяет собою иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с неподражаемым совершенством выражается архитектурою наших древних храмов…/которая/… воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш мир становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма - /луковица/ как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся. При взгляде на наш московский «Иван Великий» кажется, что мы имеем перед собою как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвою; а многоглавые кремлевские соборы и многоглавые церкви суть как бы огромные многосвешники. И не одни только золотые главы выражают собою эту идею молитвенного подъема. Когда смотришь издали при ярком солнечном освещении на старинный русский монастырь или город, со множеством возвышающихся над ним храмов, кажется, что он весь горит многоцветными огнями. А когда эти огни мерцают издали среди необозримых снежных полей, они манят к себе как дальнее потустороннее видение града Божьего. … Сущность этого религиозно-эстетического переживания прекрасно передается народным выражением - "жаром горят» - в применении к церковным главам. … Именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские. Мысль эта нашла в себе замечательное образное выражение в древнем Новгородском храме Святой Софии (XI век). Там не удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе: вопреки их стараниям получилась рука, зажатая в кулак; по преданию, в конце концов были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород, когда разожмется рука - надлежит погибнуть граду тому...

Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, - такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи.

Она была вполне сознательно и замечательно глубоко выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, "поставил храм Троицы, как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира". Св. Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и Его учеников "да будет един яко же и Мы". Его идеалом было преображение вселенной по образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское благочестие; им же жила и наша иконопись.

Преодоление ненавистного разделения мира, преображение вселенной во храм, котором вся тварь объединяется так, как объединены во едином Божеском Существе три Лица Святой Троицы, -- такова та основная тема, которой в древнерусской религиозной живописи все подчиняется».

***

Именно эти глубинные иконные смыслы дороги нам в живописи Вячеслава Рожкова, он разделяет их, как наследник великих традиций древнерусского искусства. Но в своем художественно-образном их претворении, он свободен от строгих иконных канонов и следует авторскому ассоциативному воображению. Так, в «битвах» и личностных иконах любимых святых он не только использует тот самый композиционно-смысловой Столп Истины, о котором мы говорили выше, но в метафизическом пространстве «побоища» находит место для миниатюрно легких, белых силуэтов храмов, давно ушедших святых, монахов и воинов, свободно-эскизно входящих как в мыслимое пространство нашей памяти, так и в картины. Действительно, по слову о. Павла Флоренского, «подвижники живы для живых, и мертвые для мертвых… Для потемневших душой лики угодников тенеют…, но ясные очи по-прежнему видят лики угодников сиящими, как лицо ангела; для очищенного сердца они по-прежнему приветливы, вопиют и взывают к имеющим уши слышать».

Интересно и оправдано использование такого легендарного сюжета, как благословляющая десница Спаса из Новгородской Святой Софии, к этому Образу вверху и в центре живописного поля тяготеет, безусловно, весь художественный строй целого ряда знаковых картин В.А.Рожкова.

Любопытно и свежо использование голубого цвета в базовом колорите сюжета о битве, что сразу создает впечатление льда и мороза. Текстура серебра на голубом делает эффект застывшего льда, а красным цветом, который в некоторых частях слит с холодным тоном, художник, вероятнее всего, хотел передать замерзшее озеро, покрытое кровью от жестокого побоища. В нижней части композиции изображены Троицкий собор и Покровская башня – символы «Дома Святой Троицы», как величали Псков на Руси.

Этюд 3. Великий Новгород и Псков

Новгород, по признанию художника, один из его любимых городов. Новгородские храмы часто появляются на его полотнах как самоценные Образы Великого города. Кроме древнейших Святой Софии и домонгольских храмов суровой северной монументальности, это знаменитая фресками Феофана Грека ц. Спаса Преображения 14 века на Ильине улице и наконец, излюбленная художником, не единожды написанная им церковь Власия на Волосовой улице. В этом полотне спрятались -зашифровались и открылись художнику все особенности русского крестьянского/христианского верования. Древнейшие храмы христиан, как известно, ставились на еще более древних местах языческих капищ. Название Власьевского храма выдает его древность в большей мере, чем его чисто-новгородская архитектура. Покровитель хозяйства, защитник скота, и всяческий помощник земледельцу, святой Власий унаследовал эти функции прямо от языческого Велеса /Переплута, Семаргла, с которым через столетия они слились в неразличимое почитаемое целое, как и на полотне нашего художника. Все главное пространство большого холста занимает прекрасный одноглавый храм на фоне мощного средокрестия. Весь его облик спокойно- уверенной белой пирамидой, с характерным плавным 3-х лопастным новгородским покрытием, широкими лопатками, мощным барабаном, несущим золотистую главу с высокими узкими полуциркульными окнами мощно вписан в «средник», - так по иконной традиции хочется назвать заглавное пространство., тем более что художник использует сознательный прием ассоциации с иконой и решением боковых полей. Здесь нас встречает ажурная вязь явно языческих орнаментов(!), известных нам по археологическим данным. В них вписан Переплут (Бог-покровитель всего мира растений, на земле, и в земле, изображающийся с переплетенными корнями бесконечного растительного узора), а нижние поля картины, (напоминающей икону со шпонками, полями, средником- тоже очень характерный, типологический прием художника), искусно вписаны в той же технике узорочья красной затейливой линией - мощные быки, хвосты которых переплетаются в трогательный цветок, соединяя мир растений и животных. Работа получилась удивительной по проникновению суть новгородского, очень русского по духу – даже не искусства, а всего миросозерцания средневекового человека Древней Руси.

Автору этих строк, псковитянке, особенно интересны картины, связанные с прекрасным, не уступающим Великому Новгороду по древности и богатству культуры, городом. Вячеслав Анатольевича Рожков, бывавший в нашем городе, привозивший сюда свои выставки, успел разглядеть и запечатлеть «лица необщее выражение» в облике Пскова. Сами названия его работ говорят о многом: «Псков. Свято-Троицкий собор» «Святая княгиня Ольга», «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ц. Богоявления с Запсковья», «Ц.Николы со Усохи», «Ц. Воскресения со Стадища» … Образы святого благоверного князя Владимира и Святой благоверной великой княгини Ольги написаны в торжественно-праздничной иконной манере. В столпе чистого лазоревого цвета, в роскошных русских княжеских одеждах, отороченных мехами у Владимира/Василия, расшитыми травными узорами у Ольги/Елены - оба главных персонажа нашей начальной церковной истории, псковские по рождению, предстают перед нами как воплощение того светлого пути, что они выбрали, во след пришедшему от самого Христа апостолу Андрею Первозванному, и утвердили - воздвигнув храм Веры (ровно в сердце холста, на средокрестии, изображен собор Святой Троицы, великий храм Пскова и всей нашей родины, Ольгин храм , как зовут его псковичи!). Русь превратилась их деяниями, осеняемыми сверху, в ту «красно-красную и светло-украшенную землю русскую», которой так восхищался древний летописец. На фоне светлого северного колорита, разлитого в картине, легко и узнаваемо читается каменная фактура псковского плитняка, из которого возведен и Троицкий собор, и весь город, с его мягкими элегантными белыми линиями стен, башен и храмов, словно в белой ночи тающими силуэтами. Красота Пскова не только показывается всем образным строем полотна, но и предсказывается… в слове (еще один характерный для иконы прием, обязательное сочетание изображения и текста, активно и часто используемый В. А. Рожковым). На свитке пророчества Ольги читаем: «Да будет вам ведомо, что соизволением Божием на этом месте, озаряемом тремя… лучами… бе воздвигнет церковь во имя Святой и Животворящей Троицы и создастся великий и сильный град, изобилующий во всем. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

Этюд 4. Житие иконы и иконописцев. Цветолюбие

«Тайновидцами» и «духовидцами» называли иконописцев на Руси. Наш современный художник, благоговейно относящийся к искусству Иконы, точно и скромно и говорит о том, что его работы не иконы, и мы в этом убеждаемся, глядя на его холсты, даже по технике и технологии масляной живописи, далеко отстоящие от старой темперы. ««Я ничего нового не создаю», - говорит Вячеслав Рожков, - просто следую традициям русской культуры. Много лет назад мне захотелось понять: почему икона живёт в каждом доме и существует столетиями, поражая всех стилем своего письма, что туда заложено? Благодаря чему древняя икона для верующего человека служит проводником к Богу?»

Именно отношение к иконе как древнему священному искусству, ведущему свое «летоисчисление» от Самого Христа, через Византию к Древней Руси, понимание, что за тысячелетнюю историю она стала ключевым стержневым Образом – кодом, фундаментом, базисом русской культуры, в котором сконцентрировались все смысловые, ментальные, нравственные, и эстетические ценности русского народа, России - устремляют В. А. Рожкова к самим тайнам не только смысла, но и художественным секретам мастерства, обращают к великим персонам наших первых художников.

Так появляются холсты-своего рода исследования творческой лаборатории древнерусских мастеров. «Житие иконописцев», «Житие иконы», «Житие синего цвета», «Киноварь», «Лазурная вохра», «Письмена Руси», и даже целый трактат о колорите, конечно, в красках, - «Цветолюбие» …

В среднике картины «Житие иконописцев» - преподобный Алипий Печерский и преподобный Андрей Рублев. Алипий - Киево печерский монах, учившийся у византийских греков, с седых времен 11 века почитающийся первым лучшим русским иконописцем. Андрей Рублев, живший на рубеже 14-15вв., всемирно известный автор иконы «Святой Троицы», о которой сказано невероятное: «Если есть «Троица Рублева» - значит, есть Бог!» Доказательство от Иконы! (о. Павлом Флоренским). Никто не сказал о тайне Божества так, как сказал о ней А. Рублев! И сказал воистину с высшим художественным совершенством, райскими цветами.

Кстати, современный наш художник, по собственному признанию, получил предопределение своей творческой судьбы от этой иконы. Вот как он описывает первую, знаковую встречу со своим наставником:

«По молодости встретился с художником Володей Кутявиным. Тогда я занимался подготовкой к поступлению в художественное училище. Писал пейзажи, натюрморты и портреты. Увидев все это у меня на стенах, он удивился и в следующий свой визит принес репродукцию «Троицы» Андрея Рублева и сказал: «Снимай со стен это все и повесь «Троицу». Так я и сделал. Володя сказал одну фразу и все было решено. «Заговорит, будет толк, - не заговорит, - будешь писать пейзажи». Недолго я на нее смотрел и вдруг … она засияла. Вот и я кем стал. Вся моя живопись принадлежит матушке-России и ее святым».

Не удивительно, что наш мастер выбрал близкий для своих размышлений сюжет с изображением покровителей иконописцев, преподобных Алипия и Андрея Рублева, которые представляют нам даже не сами свои знаменитые иконы, а прориси к ним, где легкими абрисами рисунка только начинается работа, мы входим в мастерскую художников. А вокруг…древние письмена! По всему периметру средника разместились, как клейма в иконах, тексты из «Ерминии», или старинного «наставления в живописном искусстве». Это чрезвычайно важный иконописный подлинник, интереснейший справочник по иконографии, богословию, технологии живописи, рекомендации по составлению красок…Используя подлинные тексты, оформляя их как отрывки из древнего фолианта, изукрашивая, наш художник свободно и с ясным смыслом размещает их в пространстве своего холста (оригинально, что здесь дан даже двойной ряд клейм: по внешнему периметру - это квадраты чистых цветов, внутренней периметр рядом с ними – это текстовые квадраты, объясняющие, как «творити» такие краски!) Мы читаем указ об иконописном писании: «голубец твори…», «о злате…», како творится киноварь», узнаем, что есть «вохры цареградские, вохры немецкие…» и «лазорь берлинская» …, а напротив цветов видим информацию, как цвет делался, какие камни использовались. Чего здесь только нет! Это настоящий учебник для будущего иконописца, послание из прошлого, от самих «преславных мудрецов, философов зело хитрых… изографов нарочитых и живописцев изящных во иконописцах…»

Так мы обращаемся к важнейшему аспекту как самой иконописи, так живописи Вячеслав Анатольевича Рожкова. Язык иконы, сложен и символичен, смысл же самой живописи, по определению, в том числе - в животворенных красках, соединяясь, два этих искусства, у Рожкова идут по канонам иконы, не по пути натурно наблюдаемого, импрессионистического цвета, а по пути углублённой символики, цвет используется в метафизическом, очищенном виде.

В «Житии иконописцев» художник использовал красный, синий, коричневый, охристый цвета. В целом в его работах прочитывается значение цветов, двойственное по своей иконной природе:

Красный – жертвенность, любовь к Богу, Вера, но также и борьба с язычеством., красный - любовь, веру

Голубой - святость, тёмно-синий– духовное, таинство бесконечность неба, символ вечного мира.

Белый – чистота, ясность, цвет сущности Духа.

Зеленый – земное, цвет природный, живой. Это цвет травы и листьев, цветения, вечного обновления. Но это цвет земной незрелости, несовершенства.

Сочетание глубокого синего, переходящего в нежный голубой, прозрачного серебряного, яркого красного и очень тёплого золотого. На вопрос, почему в изображении Троицкого собора окна написаны золотым цветом, художник лаконично ответил:

«Потому что служба идёт, а как же их тёмными рисовать, будто бездна?»

По слову другого известного художника современности, профессора А. К. Крылова, в древнерусской живописи «три радужные краски «Небесного спектра» -золото, киноварь, лазурит указывают на символическое уподобление неизобразимому Высшему смыслу Св. Троицы». Как видим, именно в области колористического символизма живопись В. А. Рожкова наиболее созвучна иконописи.

Чистота и ясность зеленых, красных, синих красок, метафизическая игра контрастов, колористические гармонии, - одно из главных достоинств полотен В. А. Рожкова.

Этюд 5. Абсолют

«Творчество Вячеслава Рожкова основано на религиозном сознании, которое исходит из образно-нравственного мышления. Для него важно предопределение Всевышнего творца, зная, что мы живем в бытие неповторимой индивидуальности. Осознать свою сущность, свое восприятие мира благодати - вот его основа. Как можно глубже проникнуть в чистоту творческого мышления, осмысливая исторические события или православный просиявший лик, он через вечные первосредства – пластическую линию, тепло-холодное пространство цвета, значимость плоскости проникает в содержание смысла образа» (В. Кутявин).

Эти слова учителя об ученике многое проясняют. Мастер, продолжая традиции великого христианского опыта сосредоточения на Божественных сущностях, уходит от видимого материального мира, идет к вечным первоосновам, от изобразительности к выразительности. Можно проследить определенную линию поисков даже по темам работ: при всей легкости линейно намеченных образов ангелов, аскетических святых, беленых храмов и едва намеченных силуэтами фигур давно ушедших в мир иной монахов и воинов, в символических сценах битв, - все они обладают достаточной наглядностью, мы их видим, различаем, осмысляем.

Кстати, аскетическая традиция в изображении святых персонажей - прямое следование канонам древней иконы. «Когда в XVII веке, в связи с другими церковными новшествами, в русские храмы вторглась реалистическая живопись, следовавшая западным образцам, поборник древнего благочестия, известный протопоп Аввакум в замечательном послании противополагал этим образцам именно аскетический дух древней иконописи. "По попущению Божию умножилось в русской земле иконного письма неподобного. Изографы пишут, а власти соблаговоляют им, и все грядут в пропасть погибели, друг за другом уцепившеся. Пишут Спасов образ Эммануила - лицо одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые; тако же и у ног бедра толстые, и весь яко немчин учинен, лишь сабли при бедре не написано. А все то Никон враг умыслил, будто живых писати... Старые добрые изографы писали не так подобие святых лицо и руки и все чувства отончали, измождали от поста и труда и всякие скорби. А вы ныне подобие их изменили, пишете таковых же, каковы сами". Эти слова протопопа Аввакума дают классически точное выражение одной из важнейших тенденций древнерусской иконописи; хотя следует все время помнить, что этот ее скорбно аскетический аспект имеет лишь подчиненное и притом подготовительное значение. Важнейшее в ней, конечно, - радость окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей твари; но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом: он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме нет места: и вот почему иконы нельзя писать с живых людей.. Икона - не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так, как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь символическим его изображением».

Следуя этой аскетической традиции наш, мастер находит несколько интересных приемов, но неумолимая логика саморазвития в поисках Истины ведет его именно от изобразительности к выразительности, к своеобразной беспредметности, к абстракции, - к «Абсолюту», как называется одна из знаковых работ в этом духе высшего символизма. Абсолютом в богословском толковании именуется Господь! Такие работы, где мы не находим или почти не находим конкретного объекта изображения, кроме абстрактных фигур, тяготеющих к квадрату, ромбу, прямоугольнику, кругу, прежде всего необычайно выразительны по цветовому решению. При всей плотности красок, взятых в своей первозданной сущности, интересен эффект Света, исходящего от работ художника, окутывающего и все пространство перед картиной, и зрителей. Работы передают свет, как и визуально, так и духовно, создавая главное впечатление от всего творчества Вячеслава Анатольевича Рожкова, впечатление Светлой Радости!

Не об этом ли писал поэт серебряного века, открывший для себя русскую икону, причастившийся к Тайне?!

«Тайна тайн непостижимая,

Глубь глубин необозримая,

Высота невосходимая!

Радость радости земной

Торжество непобедимое…»

(Максимилиан Волошин)