Ирина Борисовна Бомейко,

главный библиограф справочно-библиографического отдела

"И пускай это время в нас ввинчено штопором, / Пусть мы сами почти до предела заверчены, /Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм. / Я люблю вас, люди! Будьте доверчивы!" …Хорошо сказано. Согласитесь! Имя Галича вам знакомо? Конечно, да – скажут одни. – Да нет, не слыхал, - скажут другие.

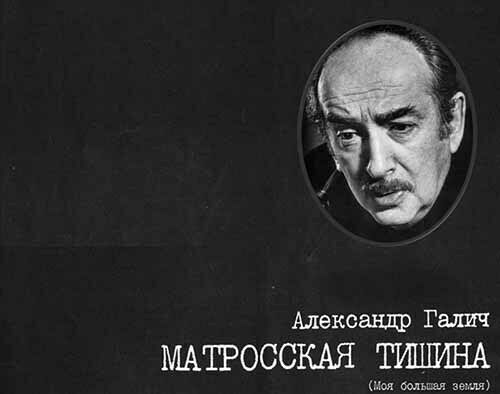

Знакомьтесь, кто не знаком – Александр Галич. Настоящая фамилия Гинзбург - русский советский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен. Галич - литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии, имени и отчества.

В ранний период своего творчества Галич написал несколько пьес для театра - «Вас вызывает Таймыр» (в соавторстве с К. Исаевым), «Пути, которые мы выбираем», «Под счастливой звездой», «Походный марш», «За час до рассвета», «Пароход зовут „Орлёнок“», «Много ли человеку надо», а также сценарии фильмов «Верные друзья» (совместно с К. Исаевым), «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Третья молодость», «Бегущая по волнам».

«…Это время в нас ввинчено штопором». Так называется глава-вступление книги самого поэта под названием «Матросская тишина», которую предлагаю вниманию наших читателей.

Галич, А. А. Матросская тишина : [пьесы, проза, выступления] / Александр Аркадьевич Галич ; вступительная статья А. М. Зверева. - Москва : Эксмо, 2005. - 634, [2] с. ; 21. - (Русская классика ХХ века). - ISBN 5-699-11862-4.

О Галиче невозможно писать с чувством непричастности. Пока невозможно. Но когда-нибудь обязательно появится монографии, в которых будет сказано о его творческом пути, темах, мотивах, поэтике. Но это создадут литераторы нового поколения. А для тех, кто был современниками Галича, он никогда не станет просто литературным явлением в ряду остальных, более или менее с ним сопоставимых. Его песни, его личность, его драма - все это накрепко вплетено в судьбу шестидесятников. Мы никогда не видели его на сцене. Кто видел? Легальных концертов ведь практически и не бывало, за исключением того знаменитого, в новосибирском Академгородке, когда он спел «Памяти Пастернака» и двухтысячный зал поднялся в молчании - отдавая дань любви Борису Леонидовичу, отдавая должное мужеству Галича, открыто сказавшему то, что говорить категорически запрещалось. Было это в марте 1968 года. Галич знал, что сжигает за собой корабли.

Пел он часто и помногу - на квартирах у друзей, у знакомых и полузнакомых, не смущаясь тем, что почти без сомнения среди слушателей попадались и такие, кто докладывал о его репертуаре куда следует. Автор вступления, Алексей Зверев, русский филолог, литературный критик и переводчик, специалист по американской литературе XX века, признается, что его звали на эти импровизационные его выступления и что он не может себе простить, что из-за какой-то застенчивости, а может, из страха, что ему не понравится присутствие неизвестных лиц, он отказывался. Так или иначе, Галич как актер - и, говорят, замечательный - остался для него тайной. Но не Галич-певец.

Певца Галича он услышал на последнем курсе университета осенью 1962 года, когда взлет его только начинался. В факультетской курилке кто-то, перевирая слова и от хохота захлебываясь нехитрой мелодией, исполнял балладу о милиционерше, сделавшейся шахиней Эл. Потаповой после того, как покончил с папой ее нежданно-негаданно свалившийся царственный супруг. Это была «Леночка», первая песня Галича, уже облетевшая весь Союз. Галич? Для нас тогда это имя было совершенно новым. Оно не связывалось со стоявшим в афише популярной комедии «Вас вызывает Таймыр» и значившимся в титрах еще более популярного фильма «Верные друзья».

И вот теперь – о важном… Первые песни - «Леночка» (1959), «Про маляров, истопника и теорию относительности» и «Закон природы» (обе 1962) - будучи относительно безобидными в политическом отношении, не совпадали с официальной советской эстетикой. Так начался перелом в творчестве благополучного советского литератора. Ему способствовала и история с несостоявшейся премьерой пьесы Галича «Матросская тишина», написанной для создававшегося театра «Современник». Уже отрепетированную пьесу запретили к показу, заявив автору, что он искажённо представляет роль евреев в Великой Отечественной войне. Этот эпизод Галич потом описал в автобиографической повести «Генеральная репетиция» (закончена в 1973 году).

В ту осень занималась его слава. Все это и сейчас видится так ясно, словно было вчера: битком набитая комната в коммуналке, сваленные на шкафу куртки и шапки, пепельницы, переполненные окурками, тяжеленная, как кованый сундук, «Яуза» с бобинами величиной в суповую тарелку - и просевший от курения, то ироничный, то гневный голос, что-то ерническое, трагическое, высокое, насмешливое, горькое, что-то неслыханное по дерзости, непримиримости и прямоте:

Вот как просто попасть в богачи, / Вот как просто попасть в первачи, / Вот как просто попасть в палачи: / Промолчи, промолчи, промолчи!

Этой песней - «Старательский вальсок», - пригвоздившей молчальников, которые вышли в начальники, Галич открыл свою книгу «Поколение обреченных». Книга вышла в эмиграции. Нечего было и думать напечатать ее на родине, хотя бы в самом урезанном виде.

Отродясь не имел он ничего общего со старателями, твердо знающими, что молчание - золото, и овладевшими искусством молчать «не против, конечно, а за!». Но к крикунам, к начальникам тоже смолоду не принадлежал. Как всем в его поколении обреченных, Галичу была оставлена одна возможность - существовать незаметно. «Молчи, скрывайся и таи…» Не умевшие этого либо сгинули в ГУЛАГе, либо - хуже - непоправимо запятнали себя.

Судьба уберегла Галича и от того, и от другого. Он жил, «не изведав бесчестья чинов и милость сановных наград». Впрочем, говоря о тех, кто не бряцал «ни гневом, ни порицаньем», он подразумевает и себя. Подобно большинству, он просто жил, запретив себе желанную свободу быть самим собой.

Как он потом будет себя казнить за эти годы, проведенные «в сонности», за «непротивление совести - удобнейшее из чудачеств»! По самым разным поводам возникает в его песнях эта тема. И «мы», наиболее частая форма его повествования, безусловно, включает в себя авторское «я».

А случается, и прямо от первого лица сказано им о том же самом - о том, до чего противно оглядываться на прожитое, до чего тягостна память давних лет. Особенно настойчиво звучит этот мотив в песнях, которые Галич писал накануне своей вынужденной эмиграции.

Вспоминается совсем другое: усмешка «на гадком чиновном лице», и собственные неуклюжие старания к чиновным понятиям приладиться, и «жалкая ярость в конце». Галич беспощаден к эпохе, но и к себе тоже. Хотя казнить все-таки надлежало бы в первую очередь время, заставившее выучиться науке компромиссов.

Первые песни - «Леночка» (1959), «Про маляров, истопника и теорию относительности» и «Закон природы» (обе 1962) - будучи относительно безобидными в политическом отношении, не совпадали с официальной советской эстетикой. Так начался перелом в творчестве благополучного советского литератора. Ему способствовала и история с несостоявшейся премьерой пьесы Галича «Матросская тишина», написанной для создававшегося театра «Современник». Уже отрепетированную пьесу запретили к показу, заявив автору, что он искажённо представляет роль евреев в Великой Отечественной войне. Этот эпизод Галич потом описал в автобиографической повести «Генеральная репетиция» (закончена в 1973 году).

«Я ни о чем не жалею, - сказано там. - Я не имею на это права. У меня есть иное право - судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое - благо и добро!»

Прибавить к этому нечего: Галич был не из тех, кто легко кается (ни к чему себя этим не обязывая) или, наоборот, самодовольно любуется каждым своим поступком, не ведая сомнений. Самого себя он неизменно воспринимал в потоке своего времени, разделяющим все его горести, и все иллюзии, и всю наивность, за которую приходилось дорого платить. Искус гордыни, побуждающий вознестись на котурны, сурово бичуя современников за их малодушие и близорукую веру в «благие намерения», был органически ему чужд. Этим многое объясняется в его искусстве. И в судьбе.

Доверчивость не покинула его, сколько бы ни пришлось повстречать в жизни тех, кто, вроде стариков и старух из санатория Облсовпрофа, распускал о нем обличительные слухи. Сколько бы ни напарывался он на свидетельства низости, шкурной психологии, глубоко въевшегося страха, который склонял к предательству.

И если бы не эта доверчивость, совсем другими были бы его песни. Они лишились бы самого главного - доброты и понимания, пробивающихся через весь их сарказм, через весь необходимый скепсис.

А время - оно в Галича действительно «ввинчено штопором», оттого и напоминает о себе буквально каждой его строкой. Созданное им - памятник времени: послесталинскому, с недолгой, чтобы не сказать миражной, оттепелью, с новыми заморозками, с удушливостью и мертвой зыбью наших семидесятых. По-своему этот памятник уникален.

Многие убеждены, что Галич, пока он не взял в руки гитару, был обыкновенным конформистом, переродившимся стремительно и непостижимо. Они вспоминают пустенькие его сочинения - «Будни и праздники», «Походный марш», идиллических «Верных друзей», но не вспоминают другое - «Август» и «Матросскую тишину», которые были запрещены. Оба эти рассказа для театра, конечно, рядом с песнями меркнут, и сам Галич их вовсе не переоценивал, назвав ту же «Матросскую тишину» пьесой «почти наивно-патриотической». Но приспособленец, конъюнктурщик ничего хотя бы отдаленно их напоминающего написать не мог.

…Возвращаемся к книге под общим заголовком «Матросская тишина», где собраны комедия «Вас вызывает Таймыр», драматическая повесть «Пути, которые мы выбираем , рассказ для театра «Август», проза: Генеральная репетиция (история в 4-х действиях), Блошиный рынок (почти фантастический роман) и выступления поэта и драматурга Галича… Далеко не все, что вышло из-под его пера. Все то, что будет интересно прочесть неискушенному читателю, а искушенному – повод еще раз взять в руки томик стихов Галича или вот эту самую книгу, о которой мы только что говорили…