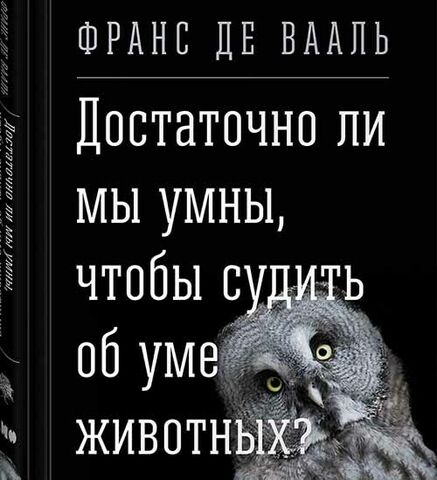

Дмитрий Борисович Зимин – предприниматель, основатель компании «Вымпелком», благотворитель, ученый-радиотехник, человек, посвятивший жизнь развитию отечественной науки. В 2002 году он основал и возглавил фонд «Династия» (ныне не существующий), направленный на поддержку и популяризацию российской фундаментальной науки.

На данный момент осталось книжное направление фонда, вылившееся в программу «Книжные проекты Дмитрия Зимина». Она объединяет издание научно-популярных книг «Библиотека «Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель».

«Библиотека Династия» - это переведенные на русский язык мировые бестселлеры в жанре нон-фикшн и познавательная литература отечественных авторов. Цель проекта - открывать читателям лучших представителей в области естественных наук. Задача фонда «Московское время» – демонстрация изменений, произошедших в Москве за последние полтора века как в архитектурно-историческом, так и в культурно-социологическом плане. «Просветитель» – премия за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Задача премии – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказывать о новейших открытиях и исследованиях.

В 2013 году Дмитрий Зимин был награжден медалью Эндрю Карнеги «За благотворительность». В 2015 году за особый вклад в дело популяризации науки и поддержки научного сообщества он был удостоен премии «За верность науке».

«Книжные проекты Дмитрия Зимина» - это поддержка издания лучших научно-популярных книг зарубежных и российских авторов. В Псковской областной научной библиотеке имеется несколько изданий из «Книжных проектов Дмитрия Зимина». И каждое из них заслуживает отдельного внимания.

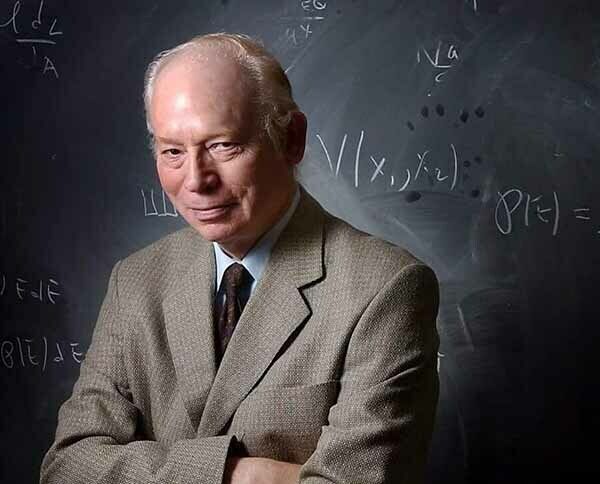

Вайнберг, С. Все еще неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науки / Стивен Вайнберг ; перевод с английского С. Чернина ; научный редактор Д. Баюк ; редактор А. Никольский. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 328, [1] с. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - Библиогр. с. 307-319 и в подстроч. примеч. - Предм.-имен. указ.: с. 321-329. - ISBN 978-5-00139-096-1.

Стивен Вайнберг - один из самых известных физиков-теоретиков современности, член Лондонского королевского общества, Американской национальной академии наук, а также лауреат почетных званий многих национальных и зарубежных университетов. Его работы в физике элементарных частиц были удостоены многочисленных призов и наград, включая Нобелевскую премию по физике 1979 года. В 1991 году он был удостоен Национальной медали за науку, вручаемой в Белом доме. Помимо огромного количества чисто научных публикаций, Вайнберг написал несколько научно-популярных книг, ставших классикой популяризации фундаментальной науки. Многие из его трудов были переведены на русский язык.

Образно и с юмором ученый рассказывает в своих книгах о фундаментальных проблемах современной науки. Он имеет целую армию благодарных читателей, которые, по словам ученого, обеспечивают ему драгоценную связь с миром за пределом теоретической физики. «…Только сочинение книг для широкой публики дает ценную возможность на время покинуть башню из слоновой кости теоретических исследований и пообщаться с огромным внешним миром», - утверждает ученый.

Вайнберг считает литературу одним из каналов доставки научных идей до широкой общественности. Одна из причин, которые побуждают его к написанию научно-популярных текстов - это возможность вовлечь в дискуссию. Ученый всегда считал, что наука должна быть частью современной культуры. И это действительно единая цель, ради которой многие известные физики и биологи с мировым именем отвлекаются от своих исследований, чтобы писать книги для массового читателя.

«Все еще неизвестная Вселенная» - это сборник очерков, в котором автор, не прибегая к строгой терминологии, освещает некоторые вопросы современной физики и космологии, а также историю их развития. Очерки довольно короткие, поэтому, несмотря на научность подаваемой информации, читать их довольно легко. В книге есть некоторые научные выкладки, где действительно нужна хоть какая-то теоретическая база по физике, но основная часть этого сборника представляет собой вполне доступные для понимания статьи, составленные на основе публичных выступлений ученого.

Помимо сугубо научных тем, Вайнберг затрагивает общественные и политические вопросы: разочарование в президентском сроке Барака Обамы, финансирование науки, налоговые льготы. Он предлагает поразмышлять над различными темами: о бессмысленности программ пилотируемых комических полетов, об опасности глобального потепления, о вреде неравенства, ошибочности некоторых подходов к истории науки. Весьма интересны размышления ученого об определенном сходстве ремесла физика-теоретика и людей искусства. Казалось бы, что здесь может быть общего? «…Сидя за своими столами, мы вольны создавать любые теории, какие нам нравятся, с любым разнообразием частиц и сил, так же как поэты или композиторы вольны переносить на бумагу любые понравившиеся им слова или ноты, или художники – понравившиеся краски на холст». И далее автор рассуждает о внутренних ограничениях, с которыми сталкиваются люди данных сфер деятельности, приводя различные примеры.

Книга производит двоякое впечатление: с одной стороны, кажется, что читать тексты о науке ученого с мировым именем будет довольно тяжело, но с другой стороны, чувствуется, что автор максимально старался приблизить очерки к пониманию широкой аудиторией. Здесь есть и сложные научные вопросы, и смелые взгляды на публичную политику, историю, искусство. Что такое элементарная частица? Верна ли гипотеза о существовании Мультивселенной? Какова польза астрономии? Почему нецелесообразны пилотируемые космические полеты? Читая очерки, понимаешь, что это достойная пища для ума и материал для размышлений. Данное издание успешно продолжает список книг и статей Вайнберга для массовой аудитории, давно уже ставших высокой классикой научно-популярной литературы.

От теории всегда переходить к фактам призывает читателя автор следующего издания из серии «Книжные проекты Дмитрия Зимина». Наука - это изысканная смесь фактов и теории. Именно так её характеризует американский историк и популяризатор науки Майкл Шермер. Впрочем, в книге речь идет не только о ней.

Шермер, М. Скептик : рациональный взгляд на мир / Майкл Шермер ; перевод с английского А. Петровой. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-91671-654-2.

Майкла Шермера всерьез называют главным скептиком Америки и чуть ли не всего мира. На родине он популярен в первую очередь как основатель Общества скептиков — международной организации, которая занимается популяризацией науки и научного скептицизма, а также борется с распространением антинаучных мифов и суеверий. Шермер - издатель американского журнала Skeptic, редактор сайта skeptic.com. В течение 18 лет он был ежемесячным обозревателем журнала Scientific American. Его карьерой стало разоблачение лженауки и теорий заговора. Но к скептицизму он пришел не сразу.

Майкла Шермера всерьез называют главным скептиком Америки и чуть ли не всего мира. На родине он популярен в первую очередь как основатель Общества скептиков — международной организации, которая занимается популяризацией науки и научного скептицизма, а также борется с распространением антинаучных мифов и суеверий. Шермер - издатель американского журнала Skeptic, редактор сайта skeptic.com. В течение 18 лет он был ежемесячным обозревателем журнала Scientific American. Его карьерой стало разоблачение лженауки и теорий заговора. Но к скептицизму он пришел не сразу.

Биография одного из лидеров мирового движения скептиков весьма интересна. Семь лет он был истинно верующим. Еще в старших классах под влиянием ровесника Шермер стал прихожанином пресвитерианской церкви, миссионером, ходил по домам, стучал в двери, пытаясь говорить с людьми о вере. В университет поступил, чтобы стать дипломированным религиоведом. Он изучал теологию, потому что она отвечала на «большие» вопросы о создании Вселенной и природе человеческих взаимоотношений. Посчитав, что наука делает это убедительнее, переключился на экспериментальную психологию. Изучение этологии и культурной антропологии, принудили его подвергать сомнению свои религиозные верования. Окончательный разрыв с верой случился, когда его девушка, попавшая в серьезную аварию, так и не смогла поправиться, несмотря на самые искренние молитвы.

Наука стала для него всем. Шермер ведет активные публичные дискуссии с представителями псевдонаучных теорий. Cчитает, что только научными методами можно понять что угодно, в том числе этику, устройство общества и смысл жизни.

«Скептик» - сборник его колонок за несколько лет из Scientific American. Книга представляет собой 75 статей автора за различные периоды времени, в которых он затрагивает весьма внушительное количество интригующих тем. Как рождаются заблуждения? Верить ли в паранормальное? Реальны ли путешествия во времени? Как относиться к клонированию? Существует ли Бог? Что такое счастье и можно ли его измерить? Эти и многие другие темы – настоящее руководство по критическому отношению к действительности.

Взаимосвязь фактов и теории – центральный объединяющий мотив всех статей книги. Как же самостоятельно определить грань между правдой и вымыслом, наукой и лженаукой? Инструкцию к действию автор дает сразу в двух статьях «Детектор абсурда» и «Еще раз о разоблачении абсурда», предлагая не верить даже его мнению, проверять факты самостоятельно, а если это не возможно, то задавать основополагающие вопросы. Вот лишь часть из них.

Насколько надежен источник утверждения?

Часто ли этот источник делает подобные утверждения?

Подтверждены ли заявления другими источниками?

Как это утверждение вписывается в общую картину знаний об устройстве мира?

Пытался ли кто-то опровергнуть это утверждение или собраны только подтверждающие свидетельства?

Шермер утверждает, что нет беспроигрышного способа проведения грани между наукой и лженаукой. Наука имеет дело с размытым балансом определенностей и неопределенностей и надо стараться быть непредвзятыми и гибкими, всегда быть готовым пересмотреть свои суждения с появлением новой информации. «Это несомненно делает науку раздражающе переменчивой для многих, но именно поэтому она является величайшим творением человеческого разума», - считает Шермер.

В очерке «Скептицизм как добродетель» автор проводит экскурс в изначальное значение слова «скептик». Считая современное толкование этого слова не совсем верным, он придерживается одного из определений, которое дает Оксфордский словарь английского языка. «Скептик – искатель истины, исследователь, еще не пришедший к окончательным убеждениям». И добавляет: «Скептик – это «не ищите и обрящете» (классический случай предвзятости подтверждения в когнитивной психологии), а «ищите и сохраняйте здравый смысл». А здравый смысл – это некое равновесие «между правоверностью и ересью, между преданностью статус-кво и слепой погоней за новыми идеями». Скептицизм – поиск такого равновесия.

Так как книга представляет собой короткие журнальные статьи, глубокого раскрытия тем ждать не стоит. Та или иная проблема в ней раскрывается немного поверхностно. Издание нужно скорее рассматривать как приглашение к изучению различных тем, чем финальную точку в споре. А тем действительно предостаточно. Отдельные главы книги посвящены лженауке и шарлатанству, паранормальному и сверхъестественному, инопланетянам и НЛО, альтернативной медицине и пограничной науке, психологии и мозгу, а также человеческой природе и взаимоотношениям науки и религии. Автор, к примеру, не пытается доказать, что похищений инопланетянами или снежного человека не существует, а крионика и акупунктура – это чушь. Он рассказывает, как на самом деле обстоят дела со всеми этими вещами с точки зрения науки и доказательной базы. А дальше уже читателю принимать решение во что верить, а во что нет.

Несмотря на то, что автор приводит множество примеров из американской действительности, читая книгу, еще раз убеждаешься, что люди по образу мышления и в склонности к самообману одинаковы в любой стране мира. Несомненно, в этой книге каждый человек найдет для себя то, с чем можно согласиться, а с чем поспорить. В тоже время, Шермер предлагает попытаться хоть одним глазком взглянуть на мир с объективной, рационализаторской точки зрения.

«Скептик» знакомит нас с открытиями, экспериментами и новейшими данными из разных сфер науки, учит выявлять абсурдные утверждения и отличать науку от лженауки. Но, важно понимать, что способность грамотно пользоваться знаниями и лавировать в мире, где процветает мошенничество и существует не только научная парадигма, приобретается постоянным умственным трудом, а не прочтением одной книги.

Следующее издание из серии «Книжные проекты Дмитрия Зимина» вышло также, как и предыдущее, в издательстве «Альпина нон-фикшн», которое всегда предлагает своим читателям познавательные и расширяющие кругозор книги.

Вааль, Ф. де Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? / Франс де Вааль ; перевод с английского Н. Майсуряна. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. – 404 с. : ил. – (Книжные проекты Дмитрия Зимина). – ISBN 978-5-91671-617-7.

Задумывались ли вы хоть однажды о том, есть ли у животных подобие речи? Почему они ведут себя тем или иным образом? Вам хоть когда-нибудь казалось, что ваша собака или кошка понимает все, ну или почти все, что вы говорите? Ответ не однозначен. Да, возможно, они и правда все понимают, пока обратное никто не докажет. В научных кругах существует теория о том, что человека от животного в первую очередь отличает высокий уровень интеллекта. Раньше исследователи поведения животных либо не задумывались об их интеллекте, либо отвергали само это понятие. Но времена менялись. Такие науки как зоопсихология и этология (одно из направлений в изучении поведения животных) не стоят на месте и постоянно развиваются. Ученым постепенно удалось выяснить, что самопознание, изготовление инструментов, кооперативное поведение и некоторые когнитивные способности оказались присущи не только человеку. Как такое может быть? Ответ на этот вопрос можно найти в книге Франса де Вааля «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?».

Франс де Вааль – голландско-американский этолог и приматолог, член Национальной академии наук США. Его книги, переведенные более чем на 20 языков, сделали его одним из самых известных биологов в мире. Открыв процесс примирения у приматов, де Вааль положил начало исследованиям разрешения конфликтов у животных. Область его интересов – сотрудничество, эмоции, сопереживание животных и эволюция человеческой морали.

Как признается сам автор, книга изначально задумывалась как относительно короткий обзор недавних открытий, связанных с познавательными способностями приматов, но быстро разрослась по содержанию и объему. Действительно, список животных, которых исследует де Вааль, выходит за рамки его любимых приматов: дельфины, слоны, вороны, осьминоги, рыбы.

С первых строк автор предлагает читателю несколько красочных примеров недооцененной человеком сообразительности животных, а затем погружает в историю развития этологии и "эволюционного познания", объясняет причины ограниченности бихейвиористского подхода, отрицавшего в животных познавательные способности.

Уже в прологе де Вааль отвечает на главный вопрос, который ставит в названии книги: Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? Короткий ответ таков: «Да, но кто его знает?». Ученый замечает: «…Да, мы достаточно умны, чтобы оценить по достоинству другие виды, но для этого потребовалось, чтобы сотни фактов, первоначально полностью опровергаемых наукой, пробились сквозь нашу твердолобость».

На экспериментальных примерах собственной исследовательской группы и коллег де Вааль показывает, насколько ограниченными были ранние представления об умственных способностях животных. Главное, что ученый требует понять: мы сами не настолько совершенны, чтобы создавать тесты, оценивающие способности вида относительно его экологии и задач. Нельзя судить о разуме животных по человеческой мерке. Чтобы понять интеллект животных, нужно изучить их окружающий мир. Несправедливо спрашивать, может ли белка считать, если подсчет не имеет смысла в ее жизни. Ее цель - помнить, где хранятся орехи, у нее развит геопространственный интеллект. «Североамериканская ореховка к концу года запасает более двадцати тысяч орехов в сотнях различных мест на территории многих квадратных километров, а затем, в течение зимы и весны, умудряется найти большую их часть». Не правда ли, впечатляет?

Автор описывает различные интересные случаи в практике изучения животных. В каждой из многочисленных глав он рассматривает различные проявления их разума и взаимодействия. Например, узнают ли животные себя в зеркале? Не все узнают, да им и не надо, наверно. Шимпанзе, оказывается, не различают лиц людей, но своих соплеменников узнают по фотографиям. Долгое время считалось, что слоны не имеют самосознания, потому что не могут идентифицировать себя с отражением. Но только до тех пор, пока им не предоставили зеркало нужных размеров.

Де Вааль подчеркивает, что каждый эксперимент должен соответствовать анатомии и возможностям животного. Один из важных уроков этой книги - прямая иллюстрация принципа "хочешь получить умный ответ - научись умно спрашивать". Научный эксперимент - это способ "спрашивать" действительность. Грамотный научный эксперимент позволяет получить достоверный ответ. К примеру, те же слоны не будут брать хоботом палку, чтобы пододвинуть к себе банан, находящийся за пределами их клетки, как это делают шимпанзе. Здесь эксперимент был организован по-другому. Исследователи подвесили фрукты высоко над головой слона, вне его досягаемости. Они предложили ему несколько палок и прочный квадратный ящик. Слон не обратил никакого внимания на палку, а через некоторое время подтолкнул ногами ящик точно под подвешенные фрукты, встал на него передними ногами и дотянулся хоботом до фруктов. «Оказалось, что и слон может использовать орудия, если это правильные орудия», - утверждает Вааль. Использование орудий для добывания пищи показано не только на шимпанзе и слонах, но и, как ни странно, на примере птиц. Еще один вывод из книги – нужно досконально знать то или иное животное, чтобы понять, как именно должен быть выстроен эксперимент, какие возможности животного надо использовать и каких результатов при этом ожидать.

Примеров подобных экспериментов в книге масса. В то же время ученый не сравнивает, кто из животных умнее, собака или осьминог. Это принципиально разные системы познания и восприятия, они используют разные способы для этого и имеют разные задачи. Каждый организм живет в своих экологических условиях и ведет присущий ему образ жизни, который диктует, что нужно знать, чтобы существовать.

Стратегическое «политическое» поведение, планирование, эмпатия, чувство справедливости, сотрудничество, сила воли. Все это про людей? Нет, это все про животных. Де Вааль доказывает это в каждой главе своей книги убедительными научными экспериментами и примерами наблюдений в естественной среде обитания животных, причем делает это остроумно и с юмором.

Но есть ли что-то присущее только человеку? Де Вааль отвечает на этот вопрос в главе «Говори со мной»: «…Я считаю нас единственным видом, владеющим речью». Но все не так однозначно. Если язык, как и любое другое качество человека, разделить на мелкие составляющие, то их можно обнаружить у самых разных существ. Так, например, у мартышек и синиц есть специальный крик, оповещающий об опасности.

Совмещая в себе научную составляющую (этология, антропоцентризм, бихевиоризм) и научно-популярную (интересные истории про поведение животных), эта книга понравится и тем, кто увлекается наукой, и тем, кто просто любит животных и с жадностью поглощает информацию о них. Наверняка останутся и вопросы, над которыми можно будет поразмышлять, ведь автор в изобилии оперирует множеством философских и психологических понятий. Но, главное, эта книга заставит по-новому взглянуть на животный мир и даст понять, что мы (люди) не лучше, мы просто другие. «Вместо того, чтобы представлять мерой всех вещей человечество, нам следует понять, что представляют собой другие виды», - утверждает Франс де Вааль.

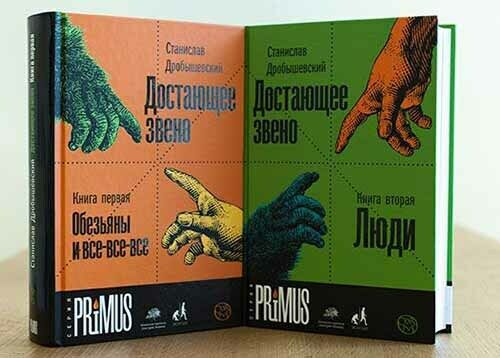

В России есть свои не менее яркие представители научно-популярной литературы. В области антропологии самый известный и чуть ли не единственный из них – Станислав Владимирович Дробышевский. Его двухтомное сочинение «Достающее звено» вошло в шорт-лист премии научно-популярной литературы «Просветитель» 2017 года. Двухтомник вышел в серии Primus, которая появилась благодаря совместной инициативе «Книжных проектов Дмитрия Зимина» и фонда «Эволюция».

Дробышевский, С. Достающее звено : [в двух книгах]. Кн. 1 : Обезьяны и все-все-все / Станислав Дробышевский. - Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 667 с., [4] л. цв. фот. : ил. ; 22. - (Серия PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). – Библиогр.: с. 640-[665]. - ISBN 978-5-17-101893-1. - ISBN 978-5-17-099215-7 (кн. 1).

Дробышевский, С. Достающее звено : [в двух книгах]. Кн. 2 : Люди / Станислав Дробышевский. - Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 590 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 22. - (Серия PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). - Библиогр.: с. 552-589. - ISBN 978-5-17-101893-1. - ISBN 978-5-17-101891-7 (кн. 2).

Многим россиянам, которые интересуются эволюцией человека, знакомо имя Станислава Дробышевского. Это ведущий российский антрополог, популяризатор науки, педагог, научный редактор просветительского портала «Антропогенез.ру», автор многих учебных пособий и монографий для студентов. Он часто выступает на телевидении и радио, занимается популяризацией науки среди людей, которые не имеют специального биологического образования. Пожалуй, ни у кого из отечественных авторов нельзя почерпнуть столько информации об истории рода Homo, сколько из его книг.

Идея написать книгу у него возникла, когда на просветительском портале «Антропогенез.ру» накопилась критическая масса новостей, научно-популярных текстов, которые могли бы составить основу целого издания. Кроме того, многие моменты книги, появились из вопросов, на которые антрополог отвечал в процессе своих лекций, в переписке по почте, т. е. в процессе общения с людьми. Данная книга – своеобразный ответ на многочисленные вопросы.

Начиная с первой публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», среди ученых пошли споры о «недостающем звене» – промежуточной форме между обезьяной и человеком. Эти споры не утихают до сих пор. Дробышевский показывает, что искать «недостающее звено» не стоит – потому, что оно уже было найдено, и даже не одно. На данный момент цепочка, на конце которой находимся мы с вами (Homo sapiens) выстроена. Каждый может познакомиться с теми, кому мы обязаны своим существованием. Именно такое знакомство и предлагает данный двухтомник.

Первая книга называется "Обезьяны и все-все-все". В ней описан весь процесс эволюции от зарождения клетки до появления человекообразных. Это своеобразная предыстория антропогенеза, подход к человеку и его ближайшим предкам, начатый издалека, буквально от начала жизни на Земле.

Дробышевский приводит много сведений из зоологии, анатомии, палеонтологии. Он прослеживает, как менялся конкретный признак у разных живых существ по мере эволюции животного мира. Например, оказывается, рыбы нам оставили богатое наследство. Рассматривая схему эволюции жаберных дуг, автор пишет о том, что «мы жует жабрами, улыбаемся и хмуримся жабрами, говорим жабрами, вертим головой жабрами, слышим благодаря жабрам, сморкаемся и то их выделениями». Даже зевота досталась нам от рыб. Когда кислорода становится мало (человек устал, засыпает или не до конца еще проснулся), мозг посылает сигналы, нужно прочистить засорившиеся жабры. И человек добросовестно «промывает жабры» - открывает рот и расправляет несуществующие хрящевые дуги, то есть открывает челюсти. Ученый констатирует: «И не важно, что жабр нет уже сотни миллионов лет, ведь тонус мышц немножко поднимается, вдох углубляется, организм получает кислород – задача выполнена, система работает!»

Прослеживая историю возникновения человека от появления первых клеток, Дробышевский показывает, по каким законам развивалась жизнь на земле, что влияло на те или иные эволюционные выборы и, в конечном итоге, объясняет, почему мы сами и мир вокруг нас именно такие. Как зародилась нервная система, как возник скелет и мозг, как появились уши, ноги, как развились легкие и отпал хвост, и какую роль сыграло в человеческой эволюции вегетарианство. Все это и даже больше можно найти в данной книге. Кроме масштабной картины эволюции, автор выдает вещи и более общего характера. Какие существуют концепции антропогенеза? Что в нас обезьяньего и что отличает нас от обезьян? Какие именно особенности приматов позволили сформироваться разуму? Могут ли быть альтернативные пути развития разума? Уникален ли человек?

Дробышевский на протяжении всего повествования выстраивает предполагаемую линию предков человека. Он поясняет при этом, что эволюция живого мира представляет собой не дерево с ветвями, не «лестницу существ» с человеком на вершине, а бесчисленный лес параллельных стволов, тем не менее выходящих друг из друга. То есть вершин может быть множество и каждая по-своему уникальна. В одной из глав Дробышевский рассматривает, почему человек не вершина эволюции и почему какая-нибудь руконожка, долгопят или шерстокрыл вполне могут ею быть. «Если уж некое существо появилось и, более того, дожило до современности, то оно совершенно и достойно называться истинной вершиной эволюции», - резюмирует автор.

Последнюю часть первой книги Дробышевский логично заканчивает подробным описанием нашей самой дальней родни: примитивнейшими и высшими приматами.

Во второй книге, «Люди», Дробышевский повествует уже об эволюции человека, начиная с сахелянтропа и заканчивая современным человеком. Здесь же прослеживаются и альтернативные «звенья» с примерами морфологических, поведенческих и культурных изменений. Читатель узнает, какими были австралопитеки, неандертальцы, денисовцы, дманисцы, «хоббиты» с острова Флорес, а также убедится, что точка в вопросе происхождения человека еще не поставлена. Как и в первой части, здесь также встречается много терминов, названий тех или иных костей, останков древних людей, территорий, где они были найдены. Текст содержит не многочисленные иллюстрации. В эпилоге автор предлагает поразмышлять: произойдет ли разделение Homo sapiens на несколько видов и когда? Дробышевский считает, что для этого как минимум необходимо, чтобы какая-то группа людей просидела в изоляции как минимум от двухсот тысяч до полумиллиона лет. Конечно, в условиях современного мира это не представляется возможным. Тем не менее, автор пытается фантазировать об эволюции вида при возникновении определенных условий: глобальное потепление, похолодание, уничтожение среды обитания, заселение иных планет, успехи генетики, которые позволят менять себя и т. д. Дробышевский резюмирует, что «любое существо, пока оно не вымерло, является промежуточным звеном между своими предками и потомками. <…> Окончательного варианта человека не существует, наша эволюция остановится лишь тогда, когда мы окончательно вымрем».

Такой большой объём информации и протяжённый по времени период, который пытается охватить ученый в своем двухтомнике, сложно описать простым и понятным языком. Тем более, когда речь идет о науке. Читая книгу, понимаешь, что необходимо хотя бы немного знать об эволюции человека и о биологии вообще. Автор порой с легкостью и шутками, а порой уходя в сложную для понимания узкоспециальную терминологию и начиная перечислять множество латинских названий, рассказывает об антропогенезе. Стили повествования постоянно меняются. Дробышевский делает вставки-рубрики в основной текст, ориентируясь сразу на двух разных читателей. «Кстати, о…» - вставка из интересных фактов, порой, написанных с юмором, которую будет интересно читать любому человеку, независимо от его уровня знаний. Информацию, сложную для понимания неспециалиста, автор выносит во вставки под названием «Уголок занудства». По мнению автора, иногда нужно показать, что выводы, которые излагаются в популярном виде, взялись не с потолка, а это результат долгого занудного труда многих десятков, а то и сотен ученых в течение многих лет. Кроме прочего, в тексте встречаются «Минутки фантазии», где автор размышляет, что могло бы быть, если… Например, автор рассуждает об известном факте, что вороны интеллектом не уступают мелким приматам. Главное ограничение здесь – размер мозга. С большой умной головой не очень-то полетаешь. Если бы птицы не стали летать, они могли бы развить свои способности гораздо лучше. Разумные птицы могли бы быть гораздо моральнее людей, так как размышляли бы теми же центрами, что управляют эмоциями. Дробышевский иронизирует: «Если бы птицам не мешали жить динозавры, например, на каком-нибудь уединенном острове, а условия располагали к интеллектуализации, то глядишь, появилось бы пернатое «парачеловечество». Как не повезло птицам. Как повезло нам!».

Каждая из двух книг содержит очень обширный список научной литературы. Оба тома имеют небольшие вклейки фотореалистичных реконструкций. В конец последнего тома автор поместил Приложение с таблицами и справочными данными, чтобы хоть как-то систематизировать огромный объем представленной информации.

Читать данную книгу одновременно не просто и увлекательно. Ирония и юмор автора существенно помогают не заскучать от огромного потока научной информации. С другой стороны научно-популярная литература должна заставлять, прежде всего, думать и размышлять. В книге, помимо истории человечества, обращает на себя внимание тот факт, что за любыми открытиями и гипотезами стоит огромный труд, проделанный учеными разных областей науки: анатомии, генетики, эмбриологии, палеонтологии, этологии и др.

Двухтомник можно смело использовать как своеобразный справочник по эволюции человека для подготовленной аудитории, уже обладающей знаниями в биологии и антропологии: студентам, преподавателям, учёным, специализирующимся в естественно-научных дисциплинах. Благодаря смене стилей повествования, данный труд несомненно покажется увлекательным и любителю, который желает значительно расширить свои знания в антропологии.

Научно-популярная литература - жанр, крайне необходимый любому современному обществу. Сейчас мы имеем доступ к колоссальным объемам информации, в том числе и о достижениях современной науки. Как же сориентироваться в океане таких данных, иногда друг другу противоречащих? Ответ один – читать. А легендарная книжная серия «Библиотека «Династия» («Книжные проекты Дмитрия Зимина») поможет выбрать действительно качественную научно-популярную литературу.

Светлана Викторовна Прокофьева, главный библиограф справочно-библиографического отдела