Издательский Дом ЯСК (Языки славянских культур) – одно из крупнейших в России научных издательств, выпускающих книги и периодические издания по различным направлениям гуманитарного знания. Широкая палитра его интересов включает в себя лингвистику, филологию, литературоведение, историю культуры, мировую и отечественную историю, философию, археологию, смежные дисциплины.

Деятельность издательства встречает одобрение и поддержку государственных и общественных организаций, хорошо известна в научных кругах в нашей стране и за рубежом. Многие из изданных книг получают высокую оценку научного сообщества.

“Studia historica” – книжная серия, в которой выходят научные и научно-популярные книги по истории, публикуются памятники исторической мысли. Остановим внимание на последних поступлениях в фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки из этой серии.

Иванов, С. А. Византийская культура и агиография : [сборник] / Сергей Аркадьевич Иванов ; Научно-исследовательский университет "Высшая школа экономики". - Москва : ЯСК, 2020. - 534 с., [2] л. цв. ил. - (Studia historica). - ISBN 978-5-907117-96-9.

Уникальное положение «между Западом и Востоком» позволило Византии сочетать греко-римские культурные традиции и традиции эллинистической восточной цивилизации. Здесь впервые обрели завершенную форму доктрина и философия молодой христианской религии. Труды византийских богословов, сохранивших и приумноживших богатство мысли и изящество диалектики греческой философии, стали основополагающими для дальнейшего развития христианского богословия.

Уникальное положение «между Западом и Востоком» позволило Византии сочетать греко-римские культурные традиции и традиции эллинистической восточной цивилизации. Здесь впервые обрели завершенную форму доктрина и философия молодой христианской религии. Труды византийских богословов, сохранивших и приумноживших богатство мысли и изящество диалектики греческой философии, стали основополагающими для дальнейшего развития христианского богословия.

В немалой степени корни российской цивилизации связаны с Византией. И, хотя русско-византийские отношения складывались непросто, в конечном счете Русь получила от Византии православное христианство, вобрала в себя многое от византийской культуры, приобщившись через нее к лучшим достижениям мировой культуры и создав на ее основе свою.

Сергей Аркадьевич Иванов – доктор исторических наук, историк-византинист, специалист в области истории средневековой культуры, автор более двухсот научных публикаций. Его работы, составляющие предлагаемый вниманию читателей сборник, большей частью уже публиковались в разное время, с 1992 по 2019 г. Многие из этих работ изначально появились в печати за рубежом и теперь стали доступны русскоязычным читателям на родном языке.

Сам автор разделяет публикуемые статьи на четыре тематических кластера. Первый из них озаглавлен как «Проблемы византийской культуры» и посвящен отдельным культурным феноменам. Небезынтересна, к примеру, статья «”Не согрешишь – не покаешься”: о парадоксах спасения души на Руси и в Византии». Крылатое выражение: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься» известно достаточно широко. Вытекающий из него логический вывод («не согрешишь – не спасешься»), как правило, не озвучивается, но подразумевается «по умолчанию». Где же истоки этой «старинной мудрости», обретшей особую популярность в конце XIX – начале XX в. и отразившейся во многих произведениях художественной литературы? Ее приписывали различным сектам или считали шуткой, вырвавшейся за пределы того или иного узкого круга (например, остротой петербургского общества по адресу Григория Распутина). Автор ищет в византийской культуре признаки восприятия греха, которое отражено в этом парадоксе, и находит подтверждающие примеры в таком жанре византийской словесности, как душеполезные истории, небольшие занимательные рассказы, имевшие массовое распространение. Обращая внимание на то, что этот жанр остается малоисследованным, С. А. Иванов приводит целиком три таких истории и выделяет их общую мысль: главный грех – не нарушение канонов, но чрезмерное следование их букве, а не духу.

Второй раздел, «Византийская агиография», посвящен историко-культурному изучению житийной литературы. Большое внимание уделено опубликованным в нем оригинальным византийским текстам, впервые вводимым в научный оборот. Рассматривается и традиция почитания мощей. В статье о византийском контексте жития первых русских святых, Бориса и Глеба, автор поддерживает довод о том, что прототип «Сказания о Борисе и Глебе» мог быть написан византийцем. Вопрос о «греческом следе» в науке обсуждается давно, и многие ученые решают его положительно. Многие речевые обороты упомянутого памятника явно напоминают кальки с греческого, и С. А. Иванов расширяет список таких примеров. Общий посыл статьи: византийский контекст древнерусского почитания святых Бориса и Глеба заслуживает более пристального внимания и ждет своих исследователей.

Третий кластер – «Византийское влияние на славянский мир». По словам С. А. Иванова, для этого раздела он старался подобрать работы, которые, хотя и посвящены отношениям со славянскими народами, имеют целью расширение знаний о самой Византии. Так, в статье «Византийский нарратив о войне 941 г.», посвященной неудачному походу князя Игоря на Византию, автор указывает на то, что, если генезис древнерусского нарратива об этих событиях был тщательно прослежен академиком В. М. Истриным еще в 1917 г., то в отношении византийского нарратива такой работы проведено не было.

О событиях 941 г. рассказывают греческие хроники, русские летописи и житие Василия Нового. На момент публикации статьи исследователи пользовались материалами Иверской, Московской и Парижской редакций последнего. С. А. Иванов ввел в оборот дополнительный источник: греческую редакцию жития, представленную рукописью афонского монастыря Дионисиу и, на взгляд ученого, стоящую гораздо ближе к первоначальному варианту. Исследователь показывает, что византийский нарратив, самый ранний текстовый пласт которого был создан сразу после победы над русами, претерпел значительные изменения и стилистического, и содержательного плана. Подводит итог статье перечень внутренних различий между разными версиями жития Василия Нового, отражающими процесс редактирования текста.

Завершает книгу раздел «История науки», подавляющую часть которого составляют некрологи российским и зарубежным ученым, с которыми автор был знаком, живые портреты ушедших и попытки понять реальные пути развития византиноведения.

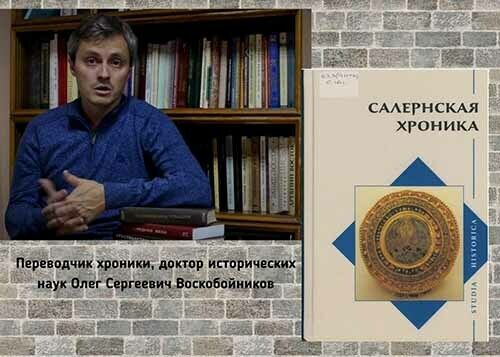

Салернская хроника / Лаборатория медиевистических исследований, Факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" ; введение, перевод и комментарий О. С. Воскобойникова. - Москва : ЯСК, 2020. - (Studia historica). - Библиогр.: с. 189-194 ; Указ. имен, географических названий и понятий: с. 195-207 . - ISBN 978-5-907117-82-2.

Созданная в конце X века «Салернская хроника» – одновременно и ценный источник по истории раннесредневековой Италии, и интереснейший литературный памятник, написанный на латыни, близкой к разговорной речи южноитальянских лангобардов, которые жили на территории современных Кампании, Апулии и Калабрии. Издание серии “Studia historica” содержит полный перевод хроники на русский язык. Перевел и снабдил комментариями этот выдающийся памятник, написал к нему обширное предисловие доктор исторических наук Олег Сергеевич Воскобойников, ученый-медиевист и переводчик, специалист по культуре и искусству средневекового Запада.

Созданная в конце X века «Салернская хроника» – одновременно и ценный источник по истории раннесредневековой Италии, и интереснейший литературный памятник, написанный на латыни, близкой к разговорной речи южноитальянских лангобардов, которые жили на территории современных Кампании, Апулии и Калабрии. Издание серии “Studia historica” содержит полный перевод хроники на русский язык. Перевел и снабдил комментариями этот выдающийся памятник, написал к нему обширное предисловие доктор исторических наук Олег Сергеевич Воскобойников, ученый-медиевист и переводчик, специалист по культуре и искусству средневекового Запада.

Большое внимание О. С. Воскобойников уделяет личности автора хроники. До нас дошла единственная рукопись без указания имени ее создателя, посвящения или отсылок к его родственным связям. Вопрос о личности автора остается дискуссионным, и исследователь предлагает вслед за итальянским ученым Массимо Ольдони называть его Салернским анонимом. О. С. Воскобойников высказывает предположение, что автор хроники, скорее всего, был монахом. Но монахом, хорошо осведомленным о мирских событиях, о быте и нравах эпохи и стремившимся понять причины конфликтов между крупными политическими силами или представителями местной знати. И не просто современником и летописцем изображаемых им событий, но и их участником. Пусть Салернский аноним не всегда подвергал критическому анализу сообщаемые им сведения, его труд остается наиболее полным нарративным источником по истории Салернского и Беневентского княжеств X века, важным свидетельством о политике династии Каролингов и императоров Священной Римской империи в отношении Южной Италии.

Хроника резко обрывается на описании мятежа в Беневентском княжестве в 974 году. Однако упоминание событий более позднего времени позволяет отнести время ее создания к периоду около 990 года. По мнению О. С. Воскобойникова, нельзя сказать с полной уверенностью, что работа именно не закончена. То, что никто не взялся продолжить рассказ, косвенно свидетельствует о том, что автор, его современники и потомки полагали: главное сказано. Пробелы в именах и датах оставлены, вероятнее всего, для уточнения.

На онлайн-презентации своего труда в мае 2020 года Олег Сергеевич подчеркнул, что главное в работе переводчика средневековых текстов – суметь открыть своим переводом окно в прошлое. Работая с текстом, переводчик имеет право воспринимать его как предвестие той истории, которую мы уже знаем. Необходимо руководствоваться, прежде всего, знаниями языка и грамматики, но важно и учитывать то будущее, к которому повествование нас ведет. Текст должен восприниматься современным читателем так же свободно, как и первыми читателями.

Присутствовавшие на презентации гости высоко оценили прекрасные стилистику, тональность и точность подбора лексики в переводе О. С. Воскобойникова. Также было отмечено, что «Хронику» можно продуктивно использовать в семинарах, изучая на ее примере работу с датировкой нарративного источника: так, любопытно было бы разобраться в том, какова позиция автора в противоборстве разных партий южноитальянской знати.

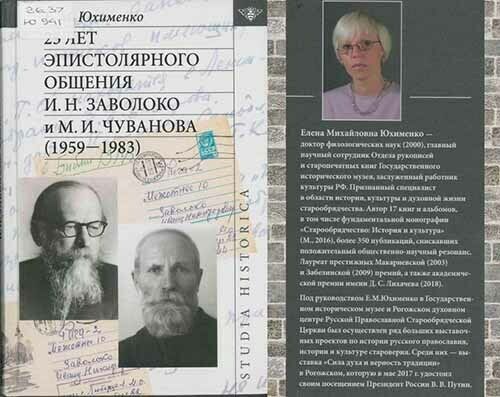

Юхименко, Е. М. 25 лет эпистолярного общения И. Н. Заволоко и М. И. Чуванова (1959-1983) / Елена Михайловна Юхименко ; Ряжская Гребенщиковская Старообрядческая Община, Музейно-архивно-библиотечное отделение Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви. - Москва : ЯСК, 2019. - 230 с., [16] л. ил., портр., факс., цв. ил. - (Studia Historica). - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. ; Указ. имен: с. 224-230. - ISBN 978-5-907117-66-2.

Елена Михайловна Юхименко – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, автор более 350 работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества. Представляемая в обзоре книга рассчитана как на специалистов, так и обычных читателей, интересующихся отечественной историей и культурой. В ней впервые опубликована переписка видных деятелей старообрядчества XX в., коллекционеров и библиофилов И. Н. Заволоко (1897-1984) и М. И. Чуванова (1890-1988).

Елена Михайловна Юхименко – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея, автор более 350 работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества. Представляемая в обзоре книга рассчитана как на специалистов, так и обычных читателей, интересующихся отечественной историей и культурой. В ней впервые опубликована переписка видных деятелей старообрядчества XX в., коллекционеров и библиофилов И. Н. Заволоко (1897-1984) и М. И. Чуванова (1890-1988).

Иван Никифорович Заволоко – старообрядческий наставник (духовный лидер), историк, краевед, фольклорист, собиратель древностей, педагог и просветитель. Михаил Иванович Чуванов – председатель старообрядческой Преображенской общины в Москве (с 1967 г. и до самой его смерти в 1988 г.), собиратель рукописных и старопечатных книг и автографов, жизнь которого была неразрывно связана с книгами и книгопечатанием. Наперекор всем драматическим перипетиям, на которые был так щедр XX век, оба они сохранили верность своим убеждениям, книге и культуре. И оба были настолько глубокими знатоками древнерусской и старообрядческой культуры, что к ним за сведениями и справками обращались ученые, от начинающих исследователей до корифеев.

143 письма, в которых – четверть столетия. Из представленного корпуса писем большинство (более ста) принадлежит перу И. Н. Заволоко. К сожалению, эпистолярное наследие М. И. Чуванова сохранилось в гораздо меньшем объеме. В переписке обсуждаются такие важные вопросы, как подготовка Поместного собора Русской Православной Церкви 1971 года, упразднившего решения XVII в. против старых обрядов и людей, придерживавшихся их; сохранение и изучение своего культурного наследия самими старообрядцами, их тесные контакты с представителями академической науки, подготовка и издание «Старообрядческого церковного календаря».

Работа над «Старообрядческим церковным календарем», совместным изданием Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР, Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины, московской Поморской общины и московской Преображенской общины, была одним из важнейших дел, объединявших Ивана Никифоровича и Михаила Ивановича. И. Н. Заволоко участвовал в ней с 1965 г. и очень любил ее. Практически в каждом своем письме он так или иначе упоминал о подготовке очередного выпуска. «Пока еще бьется сердце, приложу все усилия, чтобы помогать делу издания календаря», – говорил он.

Иван Никифорович с давних лет увлеченно занимался историко-просветительской деятельностью, основной своей задачей видел популяризацию древнерусского искусства. Материалы календаря – его огромный кропотливый труд, основанный на архивных источниках. «Справочку даю коротенькую, а поискать нужно основательно, – писал он. – Не из головы сведения приводить, а документально». Спектр тем работ И. Н. Заволоко широк: история старообрядчества, история московских старообрядцев, история Преображенского старообрядческого кладбища в Москве, пребывание Н. С. Лескова в Риге, иконография Софии Премудрости Божией, Стоглав, святой равноапостольный Кирилл – просветитель славян, Изборник 1076 г., типографы Анисим Радишевский и Иван Федоров… А потому он часто обращался к М. И. Чуванову с просьбами поделиться материалами из его богатейшего собрания книг и рукописей, ценными устными сведениями о старообрядческих деятелях конца XIX – начала XX в. И неоднократно просил уточнить, откуда взяты те или иные иллюстрации, указать, кто на них изображен.

Но не всех привлекала серьезная, документально обоснованная и вместе с тем сделанная с огромной душевной отдачей работа И. Н. Заволоко. С горечью Иван Никифорович отмечал, что редколлегия его сдерживает: «Не надо очень научно». Но ведь старообрядческий календарь, который шагает вровень с наукой, изучающей древнерусское искусство, – живое опровержение того, что верующие люди – исключительно невежды, враги знания и культуры.

«Нельзя же говорить только на языке для малограмотных», – восклицал в своем письме И. Н. Заволоко. Но разногласия по поводу «подачи» материалов были лишь первым тревожным «звоночком». На деле расхождения были глубинными, мировоззренческими. Ряд членов редколлегии хотел видеть календарь более универсальным. По сути дела, календарь должен был потерять свое старообрядческое, самобытное, ни с чем не сравнимое лицо. Вместо того чтобы проводить четкую линию традиционных ценностей старообрядчества, редколлегия склонялась к более легкому пути: сделать издание более современным не в лучшем смысле этого слова, угодить и понравиться всем.

И. Н. Заволоко не раз подчеркивал, что он был, остается и умрет традиционалистом. Он болел душой о сохранении нравственных основ жизни, о том, что не видится тех, кто продолжит беречь духовные ценности и будет жить в соответствии с ними.

«Что-то утрачивается в подготовке «смены». Развивается ум. Техника торжествует. А человечности подлинной не видим. Не видим уважения ни к частной, ни к социалистической собственности. Только и слышно: «инвентаризация», «инвентаризация». В храмах звучат колокола, в домах – рюмки и бокалы».

Это – строки из рождественского письма от 25 декабря 1977 г., но насколько злободневно звучат они сейчас, когда во весь рост стоит самая страшная проблема – утрата подлинно человечных, теплых, сердечных отношений при торжестве новых технологий и… даже не ума, а формальной логики и рационализма. Сколько их сейчас – «продвинутых» иванов, родства не помнящих, самоуверенно разглагольствующих о том, что все относительно и нет и не может быть единых ценностей. Они с апломбом пытаются претендовать на открытость всем культурам, но на деле это означает лишь то, что они не укоренены ни в одной из культур, ни одну из них по-настоящему не любят и не считают своей.

Обоих выдающихся деятелей старообрядчества заботила дальнейшая судьба их книжных и рукописных коллекций. С 1974 г. И. Н. Заволоко начал передавать свое рукописное собрание и личный архив в Древлехранилище Института русской литературы (Пушкинского Дома). Для М. И. Чуванова было важно лично участвовать в составлении и публикации каталогов принадлежавших ему старопечатных и рукописных книг. Поэтому он остановил свой выбор на Ленинской библиотеке (ныне – Российская государственная библиотека). Сокровищница книг и рукописей, которую Иван Никифорович и Михаил Иванович с огромной любовью и тщательностью пополняли до последнего вздоха, по сей день служит и сохранению исторической памяти старообрядчества, и официальной науке.

Дарья Александровна Самохина,

ведущий библиограф справочно-библиографического отдела