Никогда, дети мои, человек не бывает так доволен, как тогда, когда он подстроит гадость своему ближнему.

А. Аверченко. Московское гостеприимство

Шутить умеют все. Или почти все. Очень жаль людей, напрочь лишенных чувства юмора. Вся многогранность их жизни, к сожалению, ограничена узкими рамками прагматизма. Они - серьезны и деловиты. Они не признают юмор как нечто необходимое для человеческого общества, вернее, они его не понимают. А жизнь как раз очень разнообразна.

И порой сложно относиться к некоторым событиям без легкой доли иронии. И именно юмор является одним из выходов из ситуации, потому что когда возникает какая-то острая проблема, которую трудно решить, то улыбка может стать утешением и помощью. А подтрунивание над самим собой, над своей несостоятельностью (самоирония) всегда добавляет уверенности в себе. «Расскажи, что тебя смешит, и я скажу, кто ты», - утверждал великий Гёте и был абсолютно прав. Бывают периоды, когда совсем не до смеха, и встречаются народы, признающие единственный и самый архаический вид смеха - осмеяние реального или мнимого противника. В отличие от природного веселья и игривости, смех свойствен только людям. Он всегда может разрядить конфликтную ситуацию, снять стресс и просто добавить положительных эмоций. Всем известно мнение, что смех продлевает жизнь. Это абсолютно верно: у людей улучшается физическое и психическое здоровье.

Кроме того, замечали? Смеясь, человек становится в тот момент счастливее. В наше время, когда в обществе все так непросто, относиться ко всему надо только с юмором…

А ведь просто юмор и юмор, переходящий в сарказм, имеют долгую историю. Античная комедия, эзопов язык, гротескный мир Рабле, философская повесть Вольтера, комизм Гоголя и Чехова свидетельствуют о присутствии иронического на всех этапах истории литературы, а XX век вообще стал «царством иронии»...

Исторически юмор и сарказм использовались как средства выражения авторской позиции. Во времена жесткой цензуры и ограниченности свободы слова авторы шли на разные хитрости, чтобы донести свою мысль до народа. И чаще всего они прибегали именно к юмору и сарказму. Например, басни Крылова, сказки Салтыкова- Щедрина. Общество того времени научилось читать между строк, видя в сказке свою страну и те проблемы, о которых хотят нам сообщить писатели и журналисты. И таким образом авторы могли избежать цензуры.

XIX век не стал исключением. «Когда тот или иной режим начинает источать из себя сладкий дурман с привкусом крови и благодаря своей порочности и глупости поставлять такие типы, темы и сюжеты, которые не могут восприниматься иначе как карикатурные, тогда благородный дух, еще вчера весьма либеральный, принимается бурно негодовать, а затем и яростно издеваться над эти режимом, так и над теми власть имущими, что цинично позволяют себе не считаться ни с добродетелью, ни с правдой.. И вот уже в силу причин истинно исторических –добродушная улыбка становится едкой ухмылкой, беззаботный юмор оборачивается ядовитой сатирой. А то издание, то средство массовой информации, что первым решается прекратить свои страницы в место сопротивления злу смехом, в считанные дни делается повсеместно известным и жизненно – для самых разных слоев общества – необходимым…», - говорит автор вступления к книге «"Сатирикон" и сатириконцы» Игорь Мазнин.

"Сатирикон" и сатириконцы : [сборник / главный редактор, автор проекта Юрий Кушак]. - Москва : Эксмо, 2006. - 509, [1] с., [24] л. ил., портр. : ил. - (Антология сатиры и юмора России XX века / редколлегия: Аркадий Арканов [и др.] ; т. 3). - ISBN 5-699-07799-5.

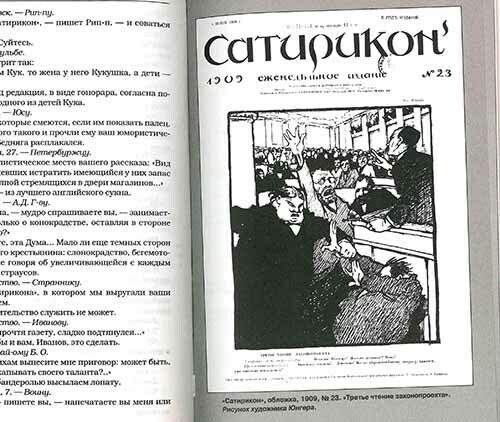

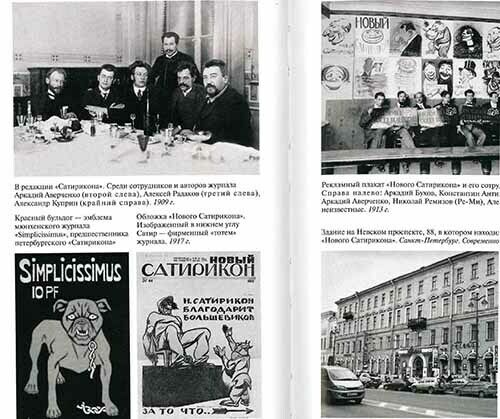

Именно это случилось весной 1908 года с довольно легкомысленной «Стрекозой», ставшей по воле ее молодых сотрудников – поэтов, художников и прозаиков – язвительным «Сатириконом», возглавить который было суждено блистательному Аркадию Аверченко. Уже само название нового журнала напоминавшее читателям о романе Гая Петрония Арбитра, указывало, что положение дел в России весьма плачевно (а ведь Николай II был в кругу читателей «Сатирикона», хотя журнал и имел откровенно оппозиционные взгляды), и столь же, вероятно, гибельно, что и в Древнем Риме эпохи Нерона, самыми характерными чертами которой была продажность и развращенность, царившие как в привилегированных слоях общества, так и в низах…

Само собой разумеется, однако, что не будь одна часть сотрудников «Сатирикона» чрезвычайно талантливой, в другая – весьма даровитой (в круг «сатириконцев» входили лучшие писатели и художники своего времени, среди их были Саша Черный, Маяковский, Потемкин, Тэффи и многие другие), новое издание ни за что не имело бы успехам ни под каким видом не вошла бы в историю - как в историю журналстики, так и в историю русской сатиры вообще.

Трудно смеяться среди развалин и мириться «мрачной бездны на краю» с тем, что человек - несовершенный и порою до безобразия греховный – более подвержен низким, нежели возвышенным, порывам, но смеяться - это все же лучше, чем стенать и плакать, в надеяться т верить - лучше, чем смиренно умирать до смерти… И пусть сатира – по определению - не может чаять воскрешения мертвых, но та же сатира – и тоже по определению- не может не заботиться о преображении живых, которые, охотно вверяя себя ей, легко делают вместе с ней дурное – смешным, , а все пугающее нестрашным. И читатель «Сатирикона» очень быстро понял все это и оценил, тем более что общались с ним со страниц журнала не просто сатирики, не просто юмористы и карикатуристы, а подлинные побудители благородных сил, ценящие в каждом человеке как его одушевленность, так и его способность укрощать «зверя». И того, что в не, и того, что вне его… Очень важно то обстоятельство, что благодаря «Сатирикону» массовый читатель вдруг увидел, что «одной прелести слова, либо остроумного анекдота, либо умелого сюжета, либо мастерства в создании типов и характеров – для сатиры еще мало, это лишь детали ее, главное в сатирическом произведении – глубокая мысль, проникающая в общественное явление до дна, до истины и подчиняющая себе все остальное – и прелесть слова, и движение сюжета, и характеры героев. А увидев, массовый читатель стал также ясно понимать, что все, что лишь потешно, в сатирическом и литературном отношении, - как справедливо писал Андрей Платонов, - малоценно».

Очень важно то обстоятельство, что благодаря «Сатирикону» массовый читатель вдруг увидел, что «одной прелести слова, либо остроумного анекдота, либо умелого сюжета, либо мастерства в создании типов и характеров – для сатиры еще мало, это лишь детали ее, главное в сатирическом произведении – глубокая мысль, проникающая в общественное явление до дна, до истины и подчиняющая себе все остальное – и прелесть слова, и движение сюжета, и характеры героев. А увидев, массовый читатель стал также ясно понимать, что все, что лишь потешно, в сатирическом и литературном отношении, - как справедливо писал Андрей Платонов, - малоценно».

И случилось так, что довольно скоро читатель почти всей России уже просто не мог обходиться без рассказов Аверченко и Осипа Дымова, сатир Саши Черного и Алексея Радакова, стихотворений и юморесок Надежды Тэффи, эпиграмм пародий Александра Измайлова, часто представляющих собой некую разновидность «маленьких фельетонов», хлестко высмеивающих те или иные «слабости» едва ли не всех литературных течений и направлений того времени.

С большим желанием и весьма деятельностно сотрудничали в «Сатириконе» и те писатели, которые ранее почти не принимали участие в юмористической журналистике.

Это относится и к Александру Куприну и Леониду Андрееву, Алексею Ремизову, Николаю Гумилеву и Осипу Мандельштаму, Илье Эренбургу и Владимиру Маяковскому, лучшие черты сатирического дарования которого, кстати, раскрылись именно в тех вещах, которые он написал, став на некоторое время активным сатириконцем.

Интересно, отметить также, что именно в «Новом Сатириконе» начал свою поэтическую Деятельность и Александр Грин – знаменитый в скором времени романист и рассказчик, автор «Алых парусов».

Другими словами, привлекательность журнала, сделавшего смех средством спасения от «безумного, безумного мира» и помогавшего людям не сходить с ума от всевластного засилья «любящих баб да блюда» и той бесовщины, что эти «любящие» несли с собой, была воистину велика и вполне заслужена.

А теперь хочется вспомнить тех, кто незаслуженно забыт и в силу этого уже давно считается литератором малоизвестным, а то и вовсе неизвестным. Так, к примеру, Лидия Лесная (поэтический и актерский псевдоним Лидии Озиясовны Шперлинг). Уверена, сегодня мало кто знает об этой далеко не последней, самой настоящей, поэтессе Серебряного века.

Ее стихи – интересны, капризно-ироничны, полные игры, причуд и тонких выдумок. У Лидии Лесной не было, по ее собственному выражению, «сатирического отношения в жизни», но тем не менее в 1916 году ее пригласил работать в «Сатирикон» секретарем редакции сам Аркадий Аверченко.

Одно стихотворение «Ручной хищник», и имя Лидии Лесной навсегда в вашей памяти: Глаза как у тигра, который дремлет. / Гибкое тело в истоме змеится. / Вы - охотник в каких-то лучезарных землях / И ранили на солнце изумрудную птицу. / Руки с пальцами Рафаэлевой Форнарины – / Как стальные держат за гриву льва. /Кто вы? Ангельские или звериные. / У вас на губах дрожат слова?

Прочли? Чувствуете, как за строками видится образ… Николая Гумилева: его чуть косящие глаза, тонкие пальцы…

Или Валентин Горянский… (настоящее имя Валентин Иванович Иванов).

Читать его следует хотя бы потому, что его муза была едва ли не самой близкой предшественницей есенинской…: Забиты окна, гардины сняты, / Легли кругом следы утрат; / Куртины пышные помяты / Но все горят, горят закаты / И льют огни на грустный сад. / Как небо чисто, как ветер звонок…/ Как много листьев на земле / Как луч осенний и вял, и тонок / Он, словно ласковый ребенок, / С печатью смерти на челе. / И жаль чего-то, что было свеже… / Безумно жаль моей весны / А вздохи чаще, а песни реже / А душу-сердце тревожат те же / Мечты и сны… (Последние зори, 1909).

Из «Википедии»: «В 1918 году перебрался на территорию, контролируемую белыми, в 1920 году эмигрировал. Жил в Турции, Югославии, с 1926 года - во Франции. В эмиграции опубликованы: поэма «Вехи огненные» (1921), роман в стихах «Порфандр и Глафира» (опубликован в 1956), комедия «Лабардан» (опубликована в 1959; по мотивам «Ревизора» Н. В. Гоголя). В конце 1930-х годов ослеп, зрение удалось восстановить в результате операции в 1944 году. Некоторые его стихи были опубликованы в журнале «Парижский вестник», за что ряд коллег позднее обвиняли его в коллаборационизме. Все его сыновья, кроме одного, были казнены немецкими оккупантами». Страшная судьба… бывшего сатириконца.

Впрочем, не были сколько-нибудь счастливыми и судьбы других писателей. Покинули родину Аверченко и Саша Черный, Горянский и Тэффи, и еще многие, многие…

А те, кто остались в России, были в большинстве своем репрессированы. Первым погиб Гумилев.

Что касается самого журнала, что русские эмигранты попытались в 1931 году возродить его. И возродили, но всего лишь на несколько месяцев, о чем нельзя не сожалеть, потому что сотрудниками его стали Иван Бунин и Георгий Иванов, Дон Аминадо и Николай Евреинов, Борис Зайцев.

Откроем антологию и убедимся, что перед нами весь спектр – 50 имен! - представителей самого веселого и острого жанра литературы. Автобиография Аркадия Аверченко начинается так: «Уже за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет… Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул: «Держу пари на золотой, это мальчишка!». «Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка». С этого началась наше знакомство, а потом и дружба...» Далее рассказы, их более десятка.

Николай Агнивцев представлен несколькими работами, в числе которых: «Шашлык на вертеле», «В университетской столовой», «Сказка о трех набобах», «Дама из Эрмитажа».

В 1931 году в номере первом журнала «Новый Сатирикон» было опубликовано стихотворение Ивана Бунина «День памяти Петра». Вы его здесь и найдете.

Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Василий Князев, Илья Эренбург, Александр Рославлев…

А вот говорят…. Говорят, поэты живут недолго, потому как «быстро сгорают» или с ними что-то происходит. На самом же деле это устоявшийся стереотип. Причём только в России. Платон жил чуть ли не 100 лет, а то и более, Гёте прожил 82 года, Сергей Михалков спокойно прожил 96 лет и считается долгожителем. …Многие знают Сашу Чёрного, но мало кто вообще слышал о Красном. Немного даже обидно...

Родился будущий поэт, Александр Брянский, (псевдоним Саша Красный) в 1894 (в некоторых источниках утверждается, что он родился в 1882) году и по праву может считаться классиком Серебряного века. Хотя о нём мало кто вообще слышал, писал он много. Первый сборник его стихов вышел в 1913 году. Выступал на творческих вечерах по всему СССР, в основном со своими песнями и стихами. В общем был активен всю свою жизнь.

Что писал Саша Красный? СТИХИ.

Например, «То и другое» (отрывок): О, что может быть прекрасней, / Как за светлую свободу / Честно, гордо пострадать? Но гораздо безопасней / Канцелярскую породу / Средь знакомых поругать…

И сегодня мы имеем великое наследство – почти 600 номеров первоклассного журнала, которому отдали 11 лет жизни лучшие мастера отечественной сатиры и юмора, сдержав обещание, данное редакции в самом первом номере: «Мы будем хлестко и безжалостно бичевать все беззаконие, ложь и пошлость, которые царят в нашей политической и общественной жизни». Вот почему определенная часть книги невольно оказалось удручающе актуальной и злободневной. … Но главное в том, что веселый гений смеха, присущий сатириконцам, сохранив в их творчестве все самое лучшее, и ныне способен доставлять нам высокое эстетическое наслаждение своим остроумием, жизненностью и художественной выразительностью.

«Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны. Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь? Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла. Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса - этого доброго обывателя с улыбкой бога на устах». Это Аверченко. (Моя симпатия и сочувствие Ленину. 1918. № 12).

… И это. Только уже – о нем.

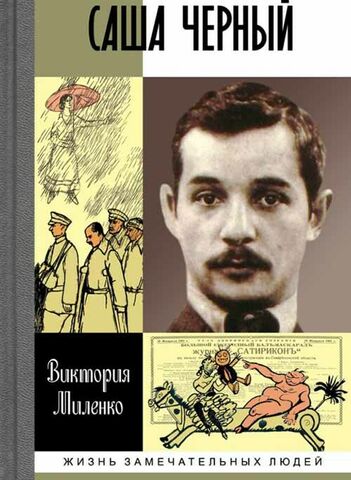

О нем, Аркадии Аверченко, пишет севастопольский литературовед Виктория Миленко. Она преподает историю русской литературы в Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского государственного университета и в рамках авторских проектов «Севастополь Аркадия Аверченко» и «Встречайте: Куприн!» занимается популяризацией творчества этих писателей в Севастополе и Крыму, так как ее научные интересы - тема Крыма в русской литературе и творчество писателей «южной школы» начала ХХ века.

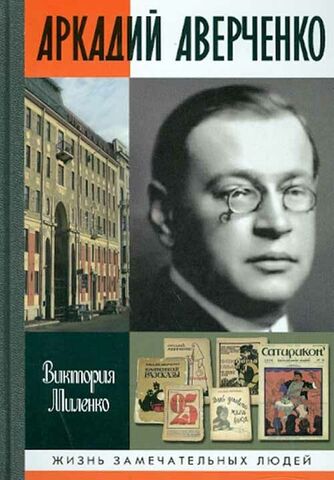

В 2010 году Миленко дебютировала с книгой «Аркадий Аверченко» в серии «Жизнь замечательных людей».

Миленко, В. Д. Аркадий Аверченко / Виктория Дмитриевна Миленко. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 325, [2] с., [16] ил., портр. ; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым ; вып. 1426 (1226)). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-03316-0.

Все, что знала об Аверченко, – в этой книге.

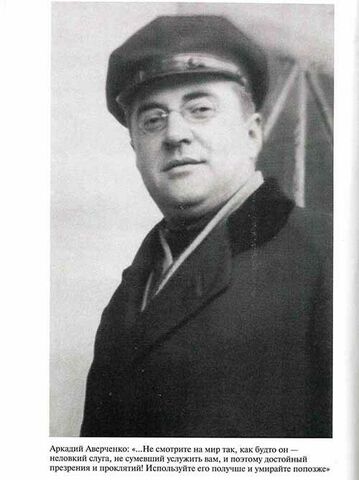

«Король смеха» Аркадий Аверченко был одним из самых популярных и влиятельных людей литературного мира дореволюционной России. Редактор журналов «Сатирикон» (1908-1913) и «Новый Сатирикон» (1913–1918), создатель собственной комической манеры повествования, он на долгие десятилетия задал вектор развития отечественной сатирико-юмористической прозы и журналистики. На его творчестве формировались писательские таланты Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Зощенко, Пантелеймона Романова. Аверченко стоял у истоков российской кинокомедии и эстрадного театра, был лично знаком и поддерживал добрые отношения с А. И. Куприным, А. С. Грином, В. Г. Короленко, В. В. Маяковским, Тэффи, Сашей Чёрным, A. H. Вертинским, И. Е. Репиным, В. Э. Мейерхольдом. Его поклонниками были и кадеты, и эсеры, и Николай II, и Ленин. Афоризмы Аверченко цитировали депутаты на заседаниях Государственной думы, а его знаменитое: «Прочел с удовольствием» - на манифесте об отречении императора повторял весь Петроград.

Он был богат и знаменит, талантлив и бесшабашен, и его судьба, безусловно, была бы блестяща, если бы не 1917 год, навсегда оставивший в душе писателя трагический излом и заставивший покинуть родину. Заняв открытую антисоветскую позицию, Аверченко буквально до последнего вздоха боролся с большевизмом «оттуда» и на предложение Ленина вернуться в СССР ответил отказом…

Произведения писателя переведены на английский, немецкий, французский, голландский, чешский, словацкий, сербский и другие европейские языки. Современники считали его одним из лучших юмористов своей эпохи и ставили его имя в один ряд с Марком Твеном, Джеромом Клапкой Джеромом и Ярославом Гашеком.

Тем не менее Аркадия Аверченко называют одной из самых загадочных фигур в русской литературе XX столетия. Все его жизнеописания пестрят фразами: «данные не совпадают», «точно не известно», «есть различные версии», «установить не удалось», «выяснить не представляется возможным». Споры возникают по поводу даты рождения писателя, обстоятельств его детства, причин травмы левого глаза, романа с актрисой Александрой Садовской, загадочного внебрачного сына… Причина биографических «загвоздок» банальна: Аверченко как «озлобленный почти до умопомрачения белогвардеец» (В. И. Ленин) долгие годы входил в число запрещенных авторов. Советские литературоведы, рассматривавшие (зачастую поверхностно!) его творчество и жизненный путь, не могли поработать с архивом писателя, находившимся на спецхранении… Недоступны были воспоминания о нем литераторов-эмигрантов. Родственники сатирика, владеющие уникальной информацией, вплоть до недавнего времени оставались в тени.

Парадоксально, но первая фундаментальная работа об Аверченко появилась в 1960-е годы в… США. Ее автор, славист Димитрий Александрович Левицкий, успел застать в живых некоторых друзей и коллег писателя, первым из литературоведов ознакомился с его архивом и собрал редчайшие свидетельства. Однако, имея доступ к материалам эмигрантского периода, исследователь не имел никакой возможности посмотреть документы, хранившиеся в архивах СССР. Поэтому детские, юношеские и петербургские годы жизни «короля смеха» освещены в его монографии «Жизнь и литературное наследство Аркадия Аверченко» (Филадельфия, 1969) достаточно схематично.

В конце 1990-х годов дело, начатое Левицким, продолжил москвич Александр Владимирович Молохов. Он кропотливо собирал документальные свидетельства о жизни своего героя в Петербурге, Харькове, Москве, Праге, встречался с Левицким в Вашингтоне. Результатом этой работы стало диссертационное исследование «Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко)», вышедшее в Москве в 1999 году. Однако этот труд, по словам самого А. В. Молохова, тогда «не заинтересовал никого из мэтров».

В конце 1990-х годов дело, начатое Левицким, продолжил москвич Александр Владимирович Молохов. Он кропотливо собирал документальные свидетельства о жизни своего героя в Петербурге, Харькове, Москве, Праге, встречался с Левицким в Вашингтоне. Результатом этой работы стало диссертационное исследование «Проблема реконструкции архивных фондов писателей-эмигрантов (на примере фонда А. Т. Аверченко)», вышедшее в Москве в 1999 году. Однако этот труд, по словам самого А. В. Молохова, тогда «не заинтересовал никого из мэтров».

Форматы работ обоих ученых (докторская и кандидатская диссертации) не позволяли им уделить достаточного внимания бытовым аспектам жизни Аркадия Аверченко. Настоящая книга - первый опыт большого биографического очерка о писателе, очерка жизни с кругом определенных задач: показать Аверченко как человека с его достоинствами, увлечениями, слабостями, недостатками; прояснить по возможности спорные моменты биографии; проследить историю семьи писателя; восстановить круг общения, включая любимых женщин.

Отдельное внимание автор уделил адресам Аверченко - специально для тех, кто сможет, наконец, установить хоть одну мемориальную доску.

В процессе работы над книгой открывались совершенно неожиданные ракурсы биографии писателя. К примеру, мы совершенно не знаем Аверченко-драматурга. Между тем трудно сказать, в каком качестве - автора-сатирика или театрального деятеля - он был более известен современникам.

Аверченко имел непосредственное отношение и к молодому отечественному кинематографу, был знаком с Яковом Протазановым, Александром Ханжонковым, а молодому Сергею Эйзенштейну в 1917 году не позволил печататься в своем «Новом Сатириконе».

Наконец, самое интересное открытие — это дарственные надписи, автографы и письма сатирика.

Собирая материалы об Аверченко, мы не уставали удивляться масштабам известности и популярности этого человека, а стало быть, и масштабам забвения… Поражал уровень интеллекта тогдашнего читателя сатирико-юмористической литературы. Любовь к Аверченко его прекрасно характеризует, ведь рассказы писателя - это тест на чувство юмора, а значит - и на интеллект. Радовало и то, что титул «король смеха», в отличие от дней сегодняшних, в России 1910-х годов присваивался по заслугам.

Что бы ни говорили некоторые современные критики и филологи о том, что творчество сатириконца Ave (псевдоним писателя) - уже анахронизм и его пора сдать в архив (есть такие мнения!), поклонники твердо стоят на том, что Аверченко — это уже отечественная классика. А классика, как известно, неприкосновенна!

Кстати, о поклонниках: давно доказано, что все истинные почитатели какого-либо художника похожи на него внутренне и одновременно похожи и друг на друга. Мы можем засвидетельствовать, что «аверченкоманы», с которыми нам посчастливилось общаться, — исключительно светлые, умные, порядочные, бескорыстные, веселые и деликатные люди. Почитатели сатирика из Москвы, Петербурга, Оренбурга, Харькова, Киева, Одессы, Симферополя оказывали нам всемерную поддержку. И еще: над рассказами писателя до сих пор от души смеются обожаемые им дети. Теперь уже - дети XXI столетия. Думается, Аркадий Тимофеевич посчитал бы это высшей наградой…

Фрагмент из книги : Глава первая. «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ» АВЕРЧЕНКО.

«- Сколько вам лет? - спросил корреспондент литовской газеты.

- Не знаю.

- То есть как не знаете?!

- Так и не знаю. Когда я был совсем маленьким, не умел считать, а вырос - сбился.

- Но ваши родители?

- О! Они так молодились, что если бы я не сопротивлялся — мне сейчас было бы лет восемнадцать.

- Где вы родились?

- Гомер побил меня на четыре города.

- ?!!?

- О месте его рождения спорили семь городов, а о моем рождении только три: Харьков, Севастополь и Одесса.

- А на самом деле - место вашего рождения?

- У меня наибольшие подозрения падают на Севастополь.

- Где вы учились?

- Нигде. Родители полагали, что у меня слабое зрение, и я с детским простодушием поддерживал это заблуждение.

- Но вы что-нибудь кончили?

- Да. На прошлой неделе.

- Так поздно?!

- Да, это было поздно: половина второго ночи. Я кончил небольшой роман» (Эхо. 1923. 9 января).

Несмотря на иронический тон, все сказанное - правда: Аркадий Аверченко действительно не знал даты своего рождения, действительно не получил никакого образования и действительно мало кому говорил, что родился в Севастополе.

О детских и юношеских годах будущего «короля смеха» известно немногое. Складывается впечатление, что об этом периоде своей жизни он никому особенно не рассказывал. Не случайно поэт «Сатирикона» Петр Потёмкин писал: «Аверченко мальчик и юноша, родившийся в Севастополе в 1881 году, едва ли учившийся в гимназии и, во всяком случае, не кончивший ее, Аверченко молодой конторщик в управлении каких-то копей в Харькове, мало кому известен».

Писатель прожил неполных сорок пять лет, и только семнадцать из них он был знаменитостью, объектом внимания прессы, кумиром тысяч поклонников. Об этом времени напоминают забавные интервью, публикации петербургских и эмигрантских газет, афиши, многочисленные воспоминания о нем современников. Что же касается первых двадцати восьми лет жизни - севастопольского мальчишки, конторщика Брянского рудника и молодого харьковского журналиста - этого «доисторического» Аверченко мы до сих пор не знаем. А ведь он приехал в столицу уже совершенно сформировавшимся человеком…

Обо всех перипетиях жизни - в книге Виктории Миленко из серии «Жизнь замечательных людей».

И еще. Писатель родился 27 марта 1881 года. Соответственно, книга посвящается 130-летию со дня рождения Аверченко, которое отмечалось в 2010 году. А сегодня, в 2021-м, писателю уже 140 лет. Получается – с юбилеем Вас, Аркадий Тимофеевич! А лучшим подарком в советские времена всегда была …книга! Нет, не айфон, уважаемый читатель, а именно КНИГА! И дорогой юбиляр очень обрадовался бы следующему подарку… - подборке его не публиковавшихся ранее публицистики, писем, рецензий и т. д.

Как интересно. Только открыла эту книгу, наугад - глава «Лицом к лицу»:

«Приходило ли кому-нибудь в голову, что, в сущности говоря, мы с большевиками никогда и не разговаривали, как следует…

Не правда ли: ведь никто никогда не вел ни с одним из них задушевного разговора о текущем моменте, о большевистских задачах, о достижениях и о результатах достигнутого.

В сущности говоря - разве мы, небольшевики, знаем большевиков? Сложилось у нас очень прочное, но тривиальное убеждение, что большевики наполовину жулики и разбойники, наполовину жалкие, обманутые жуликами дураки - мы на этом и успокоились.

А поговорить по душам, объясниться, как следует, - этого не случалось.

Причина этому ясная: если большевик и сходился с обыкновенным русским человеком, то весь разговор сводился к тому, что или большевик перерезывал обыкновенному русскому человеку горло или обыкновенный русский человек всаживал пулю в живот большевику…

В таких хлопотах до разговора ли, до задушевной ли тихой беседы у камина?

Мне тоже не случалось разговаривать с большевиками, как следует… Потому что, пока я был в их лапах - всякий разговор мог бы окончиться «стенкой», а в мои лапы ни один большевик еще не попадал.

У меня на языке давно уже вертится просьба, которую я хотел бы обратить к казачьему или добровольческому офицеру:

— Дорогие друзья! В наши руки во время боев попадает много большевиков… Ну что вам стоит выбрать из всей массы одного поумнее, с лицом более или менее осмысленным, закатать его в ковер, чтобы не испортился в дороге, да и прислать его мне для «задушевного разговора».

А то ведь так и всю жизнь могу прожить, не потолковав с большевиком, как следует.

Получил бы я, значит, посылочку, раскатал ее, вынул бы большевика, успокоил бы его и, усадив в удобное кресло, приступил бы к ясному толковому разговору без экивоков и недомолвок:

- Большевик будете?

- Большевик.

- Так, так. Дело хорошее. И давно, скажите?

- Да уж с год будет.

- А раньше: этим делом занимались или чем другим?

- Слесарем был.

- Теперь слесарное ремесло, конечно, бросили?

- А зачем мне? Я комиссар.

- Очень приятно. Теперь скажите мне: в большевики пошли вы - в силу убеждения или так - сытной жизни захотелось?

- Ясно: в силу убеждения! Раз большевики дают мир, хлеб и счастье трудящимся массам…

- Виноват, неужели дают?.. Только, будьте любезны… У вас почему-то бегают глаза…

Вообще, я заметил, как только большевик начинает говорить о счастье трудящихся масс - у него глаза не смотрят на собеседника. Поэтому я попрошу вас: смотрите на меня в упор и повторите ваши слова. И, ради Бога, не надо шарить рукой в кармане брюк - револьвер я вынул раньше. Ну, говорите - что большевики дают трудящимся?..»

Заинтриговала? Любопытный фрагмент, согласитесь. А книгу, и правда, стоит взять в руки. Называется «Русское лихолетье глазами «короля смеха». Его глазами, самого Аверченко. Вот каким он видел то время, в котором жил, как сам себя ощущал в нем…

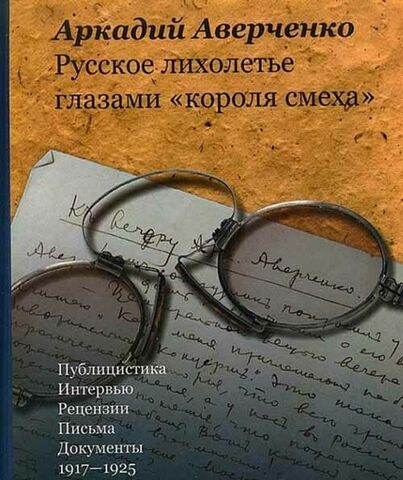

Аверченко, А. Т. Русское лихолетье глазами "короля смеха" : публицистика, интервью, рецензии, письма, документы, 1917-1925 / Аркадий Тимофеевич Аверченко ; [составитель, подготовка текстов, примечание А. Е. Хлебиной, В. Д. Миленко]. - Москва : Посев, 2011. - 427 с. : ил. ; 21. - ISBN 978-5-85824-204-8.

Составители сборника и авторы обширной вступительной статьи к нему уже известная нам севастопольский литературовед Виктория Миленко и Анна Хлебина, редактор журнала русской диаспоры в Чешской Республике «Русское слово», проделали грандиозную работу.

Книга уникальна. В ней собраны никогда ранее не переиздававшиеся произведения Аркадия Аверченко 1917-1920-х годов, а также письма писателя, интервью с ним, редчайшие фотографии эмигрантского периода его жизни. И появилась она на свет благодаря счастливому стечению обстоятельств: севастопольский и пражский биографы писателя объединили усилия для поиска произведений Аверченко, до сих пор издававшихся в тени, и тем самым связали символическим мостом два знаковых для него города - его родину и место, где он провел свои последние годы.

Из интервью с Викторией Миленко: «Это целая история. Еще год назад мы с Анной Хлебиной и не подозревали о существовании друг друга. А познакомились так: в преддверии 130-летия Аверченко (2011 год) я написала на сайт «Русского слова», совершенно не надеясь, что получу ответ. Спрашивала, помнят ли русские чехи о юбилее, будут ли какие-то мероприятия на могиле писателя на Ольшанском кладбище? Анна незамедлительно ответила. Начались переговоры. Оказалось, в Праге все еще была на слуху история о попытке перезахоронения Аверченко, предложенного известным российским политическим деятелем Борисом Якеменко летом 2009 года. Анна Хлебина считает, что именно поднятый шум в прессе предотвратил эту акцию. Русская Прага помнит и чтит Аркадия Тимофеевича, например, около десяти лет назад редакция одной из русских газет пыталась установить мемориальную доску у входа в отель «Злата Гуса», где он проживал все три свои последние года, проведенные в Чехословакии. К сожалению, тогда не удалось найти общего языка с владельцами отеля. Памятные мероприятия к 130-летию писателя были не только на его могиле: в 2010 году в Праге русским детским драматическим театром «Красный сарафан» был поставлен спектакль «Русские люди» по мотивам произведений Аверченко. Собственно, история с захоронением и множество вопросов вокруг последней воли писателя - а было ли завещание, где он просил бы перезахоронить себя в России после падения режима большевиков? был ли пресловутый железный гроб? - стала началом наших совместных с Викторией поисков следов пребывания Аркадия Тимофеевича в Праге. Попутно нами было обнаружено множество газетных публикаций Аверченко периода эмиграции и оказалось, что с тех пор их в России никто не видел…»

Как выяснилось, в пражской Славянской библиотеке хранится часть Русского заграничного исторического архива (РЗИА), созданного в рамках Русской акции помощи чехословацкого правительства в 1923 году. Основная часть архива - документы, непосредственно касающиеся русской эмиграции и кропотливо собиравшиеся по всему миру, - была вывезена в 1945 году в СССР. В Праге осталась библиотека РЗИА, ставшая основой фонда Славянской библиотеки (как части Национальной библиотеки ЧР). Кроме того, были изучены все доступные документы в Литературном архиве ЧР, Национальном архиве ЧР, архиве пражского Национального театра, Архиве города Праги…

А начиналось все с Севастополя. Виктория Миленко рассказала, как просмотрели местную белую газету «Юг» (она же «Юг России»), с которой Аверченко сотрудничал в 1919-1920 годах, и ахнули - большинство фельетонов, появлявшихся на ее страницах, остались неизвестными современному читателю. Между тем, все они - клад для крымских историков и литературоведов. В них комическая летопись событий жизни деникинско-врангелевского Севастополя. Попадались и подлинные шедевры аверченковской «ленинианы-троцкинианы». С этого, в общем-то, и началось. Соавторы нацелились на переиздание. Название «Русское лихолетье глазами „короля смеха"» пришло сразу. Обращает на себя внимание художественное решение обложки сборника: по замыслу Виктории и Анны, ее смысловым центром является «фирменное» аверченковское пенсне, через которое он и смотрел на мир так, как он один умел. А как умел? Весело. Иронично. Аркадий Тимофеевич был удивительным человеком. Ну не мог он не смеяться. Усмехался, унося ноги от большевиков из красного Петрограда. Рассказывал анекдоты, эвакуируясь в ноябре 1920 года из Севастополя. Юмористически изобразил даже агонию собратьев-эмигрантов в Константинополе! И не думайте, что это мальчишество. Просто вот такой принцип: бороться со злом при помощи смеха.

А начиналось все с Севастополя. Виктория Миленко рассказала, как просмотрели местную белую газету «Юг» (она же «Юг России»), с которой Аверченко сотрудничал в 1919-1920 годах, и ахнули - большинство фельетонов, появлявшихся на ее страницах, остались неизвестными современному читателю. Между тем, все они - клад для крымских историков и литературоведов. В них комическая летопись событий жизни деникинско-врангелевского Севастополя. Попадались и подлинные шедевры аверченковской «ленинианы-троцкинианы». С этого, в общем-то, и началось. Соавторы нацелились на переиздание. Название «Русское лихолетье глазами „короля смеха"» пришло сразу. Обращает на себя внимание художественное решение обложки сборника: по замыслу Виктории и Анны, ее смысловым центром является «фирменное» аверченковское пенсне, через которое он и смотрел на мир так, как он один умел. А как умел? Весело. Иронично. Аркадий Тимофеевич был удивительным человеком. Ну не мог он не смеяться. Усмехался, унося ноги от большевиков из красного Петрограда. Рассказывал анекдоты, эвакуируясь в ноябре 1920 года из Севастополя. Юмористически изобразил даже агонию собратьев-эмигрантов в Константинополе! И не думайте, что это мальчишество. Просто вот такой принцип: бороться со злом при помощи смеха.

Однако вернемся к книге. Отобрав для публикации севастопольские произведения, составители поняли, что для полной картины «лихолетья» их недостаточно. Ведь на беженском пути Аверченко в числе прочих городов был сначала Ростов-на-Дону, а затем - Константинополь, и только потом - Прага. И если то, что было издано в Севастополе и после него, можно было найти в Праге, то для поиска более ранних произведений пришлось обратиться в Ростовский областной архив. И здесь тоже повезло: нашлось несколько выпусков газеты «Приазовский край» с неизвестными ранее вещами Аверченко.

Точкой отсчета аверченковского «бега» был Петроград. Для того, чтобы осмыслить послеоктябрьское антисоветское творчество писателя, важно было понять причины его личного неприятия советской власти. Анна и Виктория уделили внимание этому моменту и, кстати, включили в книгу фельетон «Болотные туманы» из «Нового Сатирикона». В нем Аверченко с ужасом пишет о массовых казнях офицеров в Севастополе в декабре 1917 года. Помогли нам фонды Российской национальной библиотеки («Публички»), а также издательство «Посев», которое всегда уделяло большое внимание теме борьбы с большевизмом. А что может быть более ценным в ее освещении, чем свидетельство очевидца, да еще и какого очевидца! Способного замечать и необыкновенно ярко изображать самые мелкие детали - от быта до международной политики.

Сборником «Русское лихолетье…» составители хотели бы не только способствовать возвращению замечательного человека и писателя, но и, выражаясь образно, построить мост между двумя знаковыми для Аверченко городами - его родиной и местом, где он провел последние годы.

Книга откроет перед вами огромный мир аверченковского смеха, творца которого мы до сих пор до конца не знали…. Скажем больше: понадобится еще не одно десятилетие научного поиска и анализа для того, чтобы мы хоть немного приблизились к пониманию личности Аверченко.

PS:

«- Что за странность! Сейчас получил приглашение на обед от какого- то Главного Финансового-Рабочего Союза Российских Кинематографистов!

- А ну, покажи.

- Да вот, видишь, приглашение подписано сокращенно: Глафирасорокина.

- Опомнись, голубчик! Это моя племянница Глаша Сорокина тебя на именины зовет!.»

Вот что подумалось… Смех-смехом, а… Это ж какое надо иметь мужество, чтобы смеяться в лицо своим врагам? В революционное время!.. Когда сметалось, «ураганило» все, к чему привыкли, чем жили, во что верили… Смеялся же… «король смеха». Саша Черный тоже смеялся, только - грустно… ПОЧЕМУ? Откроем книгу той же Виктории Миленко «Саша Черный : печальный рыцарь смеха» из серии «ЖЗЛ».

Миленко, В. Д. Саша Черный : печальный рыцарь смеха : [16+] / Виктория Дмитриевна Миленко. - Москва : Молодая гвардия, 2014. - 365, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. ; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым ; вып. 1706 (1506)). - Библиогр.: с. 364-365. - ISBN 978-5-235-03729-8.

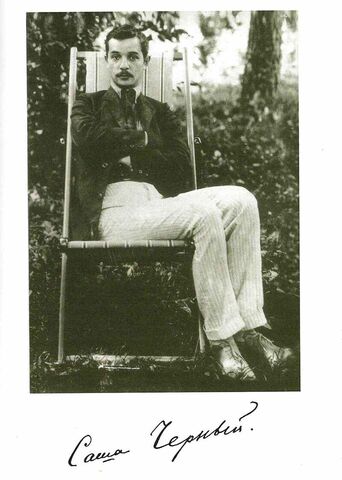

Саша Черный интересен уже тем, что он - легенда. «Легенда в легенде», ведь в историю русской литературы он вошел знаменитым сатириконцем, одним из трех, наряду с Аркадием Аверченко и Тэффи. Журнал «Сатирикон» стал легендой, когда все его бывшие сотрудники были еще живы. И те из них, кто после революции остался в России, и те, кто эмигрировал, не без гордости считали себя сатириконцами. Их было много, но ветреная судьба распорядилась так, что в памяти столетия остались лучшие, и среди них герой этой книги.

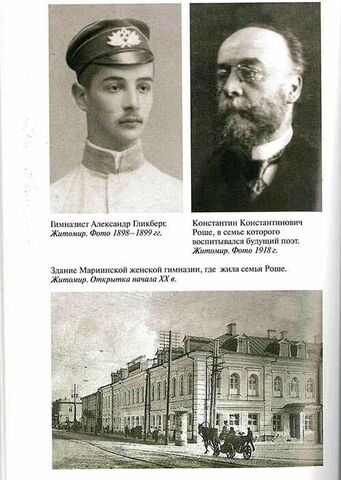

Саша Черный не хотел, чтобы его имя ассоциировалось только с «Сатириконом», менял псевдоним - настоящее его имя Александр Михайлович Гликберг, - а также пробовал себя в лирике и прозе, но не смог предугадать, как его слово отзовется. Сатириконцем он остался навсегда, чем привлекает и сегодня. Не менее интересен он и детскими книгами, которые пережили и его самого, и XX век: «Дневник фокса Микки», «Библейские сказки», «Детский остров», «Кошачья санатория». Современное полиграфическое оформление этих милых, добрых историй даже присниться не могло их автору.

У Саши Черного нет могилы. По законам городка Борм-ле-Мимоза в Провансе, где оборвалась его жизнь, захоронения, которые длительное время никто не оплачивает, передаются в аренду другим лицам. Такой мрачной шутки даже сам Саша Черный не смог бы придумать, хотя и просил когда-то Создателя дать ему после смерти «исчезнуть в черной мгле». Создатель позволил.

Туда же, во мглу, канул и архив русского поэта, оказавшегося в эмиграции. Будто предвидя это, он в самом начале творческого пути предупредил своих будущих биографов, что надеяться им не на что:

Я хочу немножко света / Для себя, пока я жив, / От портного до поэта — / Всем понятен мой призыв… / А потомки… Пусть потомки, / Исполняя жребий свой / И кляня свои потемки, / Лупят в стенку головой! («Потомки», 1908).

Разумеется, это своего рода художественный манифест. В жизни его автор далеко не всегда был таким пессимистом и циником, каким хотел казаться. О посмертной судьбе он думал, а его жена Мария Ивановна Васильева, верный друг и литературный секретарь, понимала, что архив надо сберечь. Однако события мало этому способствовали. Первая мировая война и мобилизация. Февральская и Октябрьская революции, бегство из захваченного немцами Пскова, «сидение» в переходящем из рук в руки Вильно, наконец, эмиграция и перескакивание с места на место: Берлин, Рим, Париж, Прованс - не до архивов. Мария Ивановна, прожившая 90 лет, сохранила для нас, тех самых потомков, лишь несколько десятков фотографий мужа и рукопись воспоминаний о нем. И теперь, воссоздавая по крупицам биографию поэта, опутанную вымыслами и слухами, то и дело приходится «лупить в стенку головой».

У Саши Черного нет архива, но он был одним из тех художников, чья жизнь едва ли не полностью преломлена в творчестве. Так, на словах мало заботясь «о потомках», поэт в стихах и рассказах почти документально фиксировал события своей бурной жизни, сохраняя географические названия, порой имена и, возможно, втайне надеясь, что когда-нибудь кто-нибудь пойдет по этим следам. И желающие нашлись.

В 1960 году биографию Саши Черного впервые открыла для нас Лидия Алексеевна Спиридонова-Евстигнеева, написав обширное предисловие «Литературный путь Саши Черного» к сборнику его стихов, вышедшему в Большой серии «Библиотеки поэта». В 1996 году труд исследовательницы дополнил Анатолий Сергеевич Иванов, составитель и комментатор первого пятитомного собрания сочинений поэта.

Владимир Набоков писал в некрологе, что после Саши Черного остались «несколько книг и тихая прелестная тень». Книги эти переиздаются до сих пор.

«Все хотели бы родиться в Одессе, но не всем это удалось», — любил шутить Леонид Утесов, превознося свой родной город. Александру Михайловичу Гликбергу, Саше Черному, «это удалось». Страсть к морю и морякам, незамысловатому провинциальному быту, югу и солнцу он сохранит до конца своей бурной жизни, которая и завершится на берегу моря. Правда, чужого, Средиземного, за тысячи миль от Одессы.

Поэт немного написал о своей малой родине, гораздо меньше, чем о Петербурге, который так и не смог полюбить, или о древнем Пскове, который, напротив, полюбил страстно. Пара стихотворений и единственный детский рассказ «Голубиные башмаки» (1933) - вот и весь «одесский текст» в творчестве Саши Черного. Объяснение этому совершенно простое: он почти не помнил Одессу. Судя по всему, Саша жил в этом городе лет до восьми-девяти. Это возраст, от которого остаются в памяти лишь отдельные всполохи: запахи, звуки, цветовые пятна, ассоциации вроде тех, что нахлынули на него внезапно в эмиграции, в Париже, когда он вдыхал запах акации: И вот в душе распахнулась завеса: /Над морем город встал облаком тонким, / И вдруг я вспомнил, Одесса, Одесса, / Как эту акацию ел я ребенком.

Трогательный детский поэт и писатель, Саша Черный нет-нет да и вспоминал о собственном детстве, хотя эту тему веселой не назовешь. Жена, Мария Ивановна, рассказывала, что ребенком он не знал ласки, подарков и игрушек, но слишком хорошо знал, что такое розги и затрещины. Неохотно признавался, что мать его была истеричная, больная женщина (вполне вероятно, что неврастению поэт унаследовал от нее), а отца он видел редко, потому что тот работал коммивояжером и пребывал в постоянных разъездах. Дома отец появлялся едва ли не для того, чтобы нещадно наказывать своих отпрысков. Что-то произошло тогда, в далеких 1880-х годах, в одесской семье провизора Менделя Гликберга, уготовившей Саше судьбу ребенка, которого «…взрослые люди дразнили и злили, / А жизнь за чьи-то чужие грехи / Лишила третьего блюда» («Под сурдинку», 1909).

Детство Саши Гликберга пришлось на первые годы царствования Александра III, сопровождавшиеся пересмотром реформ его отца Александра II, убитого народовольцами. Коснулся этот пересмотр и сферы образования, куда доступ евреев вновь стал строго регламентированным. В 1887 году, когда Саше было еще семь лет, Министерство просвещения определило следующую норму численности евреев в средних и высших учебных заведениях: не более десяти процентов от общего контингента учащихся в черте оседлости, пяти процентов - вне ее и трех процентов - в Петербурге и Москве. Некоторые учебные заведения, в частности лицеи и военные школы, были вообще закрыты для евреев, в другие требовалось получить высочайший проходной балл.

Будущий поэт увлекался химией и иногда превращал дом в лабораторию: то пытался изготовить порох из зубного порошка, то разводил чернила из ягодного сока. При этом учеба в гимназии ему не давалась, и в 15 лет Гликберг сбежал из дома и отправился в Петербург.

Мендель Давидович смирился с тем, что тот живет в другом городе, устроил его перевод в петербургскую гимназию, платил за обучение и высылал сыну деньги на карманные расходы и оплату квартиры. Так продолжалось в течение года, а затем разразился скандал, о котором известно из статьи журналиста Александра Яблоновского «Срезался по алгебре», напечатанной в петербургской газете «Сын отечества» 8 сентября 1898 года. Приводим ее полностью:

«Хотя я привык ничему не удивляться, но история, которую я узнал на днях, поразила меня несказанно… В одной из местных гимназий минувшей весной „срезался на алгебре“ 16-летний гимназист. Он должен был остаться на второй год в пятом классе, но родители его на это не согласились и… отказались от мальчика совершенно. Двойка по алгебре имела роковые последствия, и, с тех пор как об этом узнали родители, мальчик остался без всяких средств к существованию.

Родители его живут в Одессе и с апреля месяца до нынешнего дня не присылают ему ни копейки на содержание. Всё, что они прислали, это странное письмо, в котором назвали сына за его „проступок“ подлецом. Между тем отец юноши в качестве представителя одной крупной фирмы получает, как говорят, огромное жалованье. Оставшись в чужом городе, у квартирной хозяйки, которой перестали платить, несчастный юноша пробовал писать родителям и просить о пощаде, но совершенно напрасно: письма его возвращались нераспечатанными, квартирная же хозяйка получила напоминание, что отныне ей не будут платить за ее пансионера ни гроша и что с пансионером этим она может поступать, как ей угодно. Мальчик рисковал таким образом остаться на панели, но хозяйка сжалилась над ним и не нашла в себе присутствия духа прогнать его. Он остался у нее в надежде получить себе какое-нибудь „место“.

Но здесь опять возникло затруднение. Пока шла переписка с родителями, он успел совсем обноситься: ни сапог, ни одежды, ни белья, нечего даже надеть, чтобы идти „искать место“. Хозяйка тоже не в состоянии купить: она вдова и имеет несколько человек детей.

Неизвестно, чем бы всё кончилось и до какого отчаяния дошел бы мальчик, если бы судьба не сжалилась над ним. Выручили его из беды, однако, не отец с матерью (у него есть и мать), а совершенно чужие люди. Нашлась какая-то чиновница, которая за свой счет одела мальчика, несмотря на то, что она очень нуждается и служит в одном из учреждений за грошовое жалованье. Мальчик, таким образом, получил возможность не жить в квартире хозяйки „без сапог“, а „искать себе место“. И он действительно ищет его, робкий и сконфуженный, он ходит из канцелярии в канцелярию, из одного присутственного места в другое и просит работы. На всякий случай напоминаем его отцу (может быть, эти строки попадут ему), что поступок его нарушает и божеские, и человеческие законы. В божеском, впрочем, он едва ли что-либо разумеет, но человеческие исполнять обязан, и потому нелишне будет напомнить ему 172 статью 1 тома, ч. 1.

Вот как читается эта статья:

„Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию“.

Фамилия и служебное положение этого более чем современного отца известно нашей редакции и не печатается здесь лишь из понятного нежелания оскорблять сыновье чувство и без того несчастного юноши».

Значит, Мендель Гликберг, узнав о том, что Сашу оставляют на второй год, проплачивать еще раз 5-й класс не собирался и рассвирепел настолько, что решил жестоко проучить сына.

Помочь юноше действительно было некому.

Но случилось чудо. Статья «Срезался по алгебре», автор которой предполагал достучаться если не до родного отца мальчика, то хоть до какой-нибудь доброй души, достигла цели мгновенно.

Добрая душа нашлась.

Судьбе было угодно, чтобы газету «Сын отечества» со статьей Яблоновского развернул статский советник Константин Константинович Роше, обрусевший представитель достойнейшего французского рода. Узнав о плачевном положении неведомого юноши, Роше взволновался, увидев в этом Божий знак. Год назад Константин Константинович потерял приемного сына, и теперь само провидение давало ему шанс снова ощутить себя отцом.

Судьбе было угодно, чтобы газету «Сын отечества» со статьей Яблоновского развернул статский советник Константин Константинович Роше, обрусевший представитель достойнейшего французского рода. Узнав о плачевном положении неведомого юноши, Роше взволновался, увидев в этом Божий знак. Год назад Константин Константинович потерял приемного сына, и теперь само провидение давало ему шанс снова ощутить себя отцом.

Он взял юношу на воспитание, привил ему любовь к поэзии, обучал музыке. Осенью этого же года Александр Гликберг поступил в житомирскую гимназию. Но ее он тоже не окончил: поругался с директором и был отчислен без права возобновить учебу. В это время Гликбергу было почти 20 лет. Попытки получить образование на этом он оставил и вскоре добровольцем ушел в армию.

После службы Александр Гликберг два года работал в Новоселицкой таможне, а потом увлекся литературным творчеством. В 1904 году его статьи, театральные рецензии и фельетоны напечатали в житомирской газете «Волынский вестник»; здесь же под псевдонимом «Сам по себе» и «Мечтатель» Гликберг опубликовал первые стихи.

В 1905 году он снова уехал в Петербург. 27 ноября 1905 года в сатирическом журнале «Зритель» вышло стихотворение «Чепуха», которое Гликберг впервые подписал псевдонимом Саша Чёрный. Героями поэтического фельетона стали генерал Николай Линевич, министр внутренних дел Петр Дурново, председатель Совета министров Сергей Витте и другие государственные чиновники. Цензоры, конечно, изъяли весь тираж номера, а сам журнал закрыли.

<...> Взял Линевич в плен спьяна / Три полка с обозом... / Умножается казна / Вывозом и ввозом. /

Витте родиной живет / И себя не любит. /Вся страна с надеждой ждет, / Кто ее погубит...

Но язвительные стихи поэта согласились печатать в других изданиях: «Маски», «Молот», «Скоморох», «Леший». С этого времени к нему пришла слава сатирика, а имя Саша Чёрный стало постоянным псевдонимом Александра Гликберга.

В Петербурге он встретил свою будущую супругу Марию Васильеву, студентку Бестужевских курсов. Современник поэта Корней Чуковский так описывал ее: «Жена его, Мария Ивановна, была доктор философии. Она преподавала в высших учебных заведениях логику, и, признаться, я ее немножко побаивался. Да и он, кажется, тоже».

В 1906 году вышел первый сборник произведений Чёрного «Разные мотивы». В него вошли сатирические стихи, гражданская лирика и автобиографические заметки. Но политическую сатиру не одобрила цензура и все экземпляры изъяли.

Далее - Германия. Ненадолго. Через два года он вернулся в Россию и устроился в редакцию журнала «Стрекоза». Но в апреле 1908 года коллеги стали выпускать новый сатирический журнал — «Сатирикон». Там печатались Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Аркадий Бухов, Петр Потемкин и другие писатели. Чёрный был одним из самых популярных литераторов, журнал «Золотое руно» даже назвал его «королем поэтов «Сатирикона».

Далее - Германия. Ненадолго. Через два года он вернулся в Россию и устроился в редакцию журнала «Стрекоза». Но в апреле 1908 года коллеги стали выпускать новый сатирический журнал — «Сатирикон». Там печатались Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Аркадий Бухов, Петр Потемкин и другие писатели. Чёрный был одним из самых популярных литераторов, журнал «Золотое руно» даже назвал его «королем поэтов «Сатирикона».

Современники рассказывали, что читатели искали на страницах издания прежде всего свежие фельетоны Чёрного, их заучивали наизусть, и даже Владимир Маяковский часто цитировал его сатирические строки. Лиля Брик вспоминала: «Когда на его просьбу сделать что-нибудь немедленно, получал ответ: сделаю завтра, он говорил раздраженно: «Лет через двести? Черта в стуле! Разве я Мафусаил?» Если в трамвае кто-нибудь толкал его, он сообщал во всеуслышание: «Кто-то справа осчастливил - робко сел мне на плечо». Сам Маяковский говорил, что любил стихи Чёрного за язвительный антиэстетизм.

«Король поэтов» не участвовал в литературных вечерах, из всех коллег общался только с Александром Куприным и Леонидом Андреевым. Коней Чуковский вспоминал: «Худощавый, узкоплечий, невысокого роста, он, казалось, очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них, подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки. <...> Он чувствовал себя в «Сатириконе» чужаком и, помню, не раз говорил, что хочет уйти из журнала».

Чёрный перестал сотрудничать с изданием в апреле 1911 года. К этому времени он выпустил два сборника - «Сатиры» и «Сатиры и лирика». Книги были настолько популярны, что поэт переиздавал их пять раз. Летом Чёрный совершил небольшое путешествие по югу империи: жил в Одессе и Крыму, печатался в местной прессе. В 1912 году поэт побывал на Капри, где познакомился с Максимом Горьким. Писатель говорил о Чёрном: «Он гораздо интересней и талантливее своих двух книжек и кажется мне способным написать превосходные вещи».

Во время Первой мировой войны поэт добровольно ушел на фронт. Его определили в полевой госпиталь, который попал в зону боевых действий под польскими городами Ломжа и Замброво.

После войны поэт остался служить в приграничном Пскове в Управлении военных сообщений.

Революцию Чёрный не принял и в 1918 году покинул Россию. Сначала он больше года жил в Литве, а затем, когда получил немецкую визу, отправился в Германию. Там он обосновался в пригороде Берлина. Русские эмигранты помогли найти жилье, связаться с издателями. «В Берлине мы прожили около трех лет, и оба мы были завалены работой, которая хорошо оплачивалась, - вспоминала супруга поэта. - Саша увлекался издательским делом, я, благодаря своим виленским ученикам, имевшим богатых родных и знакомых в Берлине, была завалена уроками»…

Смеялся зло и саркастично… смеялся «рыцарь бедный / и молчаливый и простой…». Именно эти строки из Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный», по легенде, был написаны на могильной табличке. Почему именно эти строки? Продолжим цитату – все станет ясно: Жил на свете рыцарь бедный / Молчаливый и простой / С виду сумрачный и бледный / Духом смелый и прямой».

Здесь, наверное, и остановлюсь. Хотя… еще одно мгновение вашего внимание в этой незаурядной персоне.

Из последней главы «Без Саши» : «Саша Черный – еще одна разбитая амфора на Монте Тестаччио (искусственный холм на юго-западе Рима, состоящий из миллиона осколков разбитых амфор). Амфора, слишком рано опорожненная от драгоценнейшего, благоуханнейшего содержимого».

Сложно поставить окончательную точку.

Сами понимаете, даже самую интересную книгу невозможно пересказать. Да и цели такой не стоит. Очень хочется, чтобы Вы, уважаемый читатель, прочувствовали дух времени, «поняли» людей, в нем живших, взяв в руки книги Виктории Миленко.

Мы с вами вспомнили тех великих писателей и поэтов, оставивших свой неповторимый след в пламени Революции и Гражданской войны, эмигрантов первой волны.

Меж тем, время – вперед! Кому было уготовано судьбой распрощаться с Родиной – покинули ее навеки.

А мы идем дальше сквозь «вихри враждебные» в 30-е 40-е 20 века и…

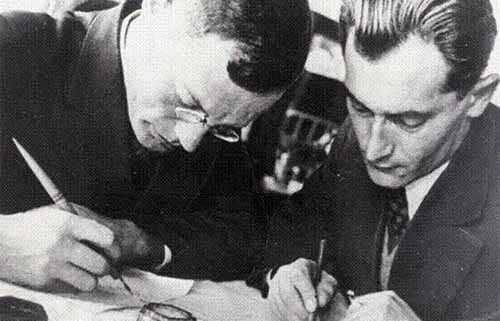

Здесь я уже вижу ваши лица, дорогие читатели, расплывающиеся в улыбке от одного только упоминания о всеми любимых, неоднократно экранизированных… романах «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»! Ну конечно же, «близнецы-братья» Ильф и Петров. Их имена настолько слились воедино, что в русской классической литературе нет, пожалуй, другого прецедента такого «сдвоения» писателей.

Илья Ильф и Евгений Петров…

«– Илья, как думаете, нам оставить Бендера в живых?

– Да, разумеется. Но лучше убить. Или оставить в живых.

– Или убить? Или оставить в живых?

– Да. Оставить в живых. Или убить.

– Женя, Вы оптимист собачий. Женя, не цепляйтесь так за эту строчку. Вычеркните ее.

– Я не уверен…

– Гос-споди, ведь это же так просто! (выхватывает из рук перо, вычёркивает слово)

– Вот видите! А Вы мучились».

Именно так продвигалась работа над каждым фрагментом книги. Любой из них вызывал спор до хрипоты, видимо, поэтому до сих пор, что «Золотой телёнок», что «12 стульев» пользуются успехом. Потому что каждое слово взвешено и продумано.

Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Да и в данном случае вполне можно обойтись и 6ез нее. Но все же… немного напомнить… будет нелишним.

Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 и в 1903 году. В первый раз – под видом Ильи Ильфа, а во второй – Евгения Петрова. Хотя чего уж там, будем говорить прямо: под видом Ильи Арнольдовича Файзильберга и Евгения Петровича Катаева. Оба одесситы, оба писали фельетоны для «Крокодила» и «Правды», оба обладали невероятно острым умом и слогом, и… на этом, пожалуй, сходство двух личностей внутри одного великого автора заканчивается. Вот, например, старший товарищ, Файзильберг, – выходец из того чудесного, окутанного мифами, байками и стереотипами народа, который, по сути, создал ту мифическую и остроумную славу самобытной Одессы. Спокойный тихий талант или, как говорят «у нас в Одессе», он мог бы и не связать свою жизнь с авторством, а продолжил бы работать в чертёжном бюро, или на телефонной станции, или на военном заводе. Но начал непосредственно марать бумагу в одесских газетах, куда благодаря врождённому остроумию и наблюдательности писал материалы юмористического и сатирического характера – в основном фельетоны. Конец его был печален (в 1937 году скончался от туберкулеза), а вот заря карьеры радовала до невозможности. Прямо как у созданных им героев: Паниковского, Бендера и тех других, чьи имена стали нарицательными.

А вот Евгений Катаев был помладше, но жил поинтереснее, хоть и рисковал на каждом шагу. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. Всё потому, что Петров три года отработал в Одесском уголовном розыске, где и приключилась одна весьма странная история. Был у Жени Катаева один старый приятель – Саша Козачинский. Обычный сорвиголова, дерзкий поц с большими амбициями. Поезжайте в Одессу и спросите, кем был Козачинский до революции. Он был простым благородным работником уголовного розыска и продолжал искать себя в жизни. А потом стал наш Саша простым благородным бандитом. Промышляли они здорово, но вот беда, накрыли их доблестные чекисты во главе с Катаевым. Козачинский сдался другу, и неспроста. Старая Одесская хитрость: сделай человеку приятно, особенно, если он работает на власть. Вот Катаев, уже будучи в Москве, пристроил пропащего друга в «Гудок», а потом заставил его, уже ведущего маститого журналиста, написать повесть «Зелёный Фургон», рассказывающую про их одесские дела.

После стольких приключений разрозненным частям удалось, наконец, встретиться в Москве в 1923 году. Два талантливых бумагомарателя быстро сдружились и обнаружили у себя схожий круг интересов и тягу поработать друг с другом. Вот написали они фельетоны в соавторстве. А почему бы не посягнуть на крупные формы? Тем более что Петров… Кстати, читатель наверняка спросит, а почему Петров, если он Катаев? У Евгения был брат Валентин – ученик Бунина, ставший маститым писателем, проживший бурную жизнь в революциях и написавший такие произведения, как «Сын полка» и «Белеет парус одинокий». Вот Петров и подумал, что двух Катаевых быть не может и сменил простую русскую фамилию на ещё более русскую «Петров». Именно братец Валентин подкинул двум авторам идею «12 стульев». Всё очень просто: старший брат, уже известный к тому времени писатель, решил использовать брата и его лучшего друга в качестве литературных негров и отнюдь не за «золотые гири». Мол, напишите, а я подкорректирую. Но когда через некоторое время Ильф с Петровым явили ему плоды своих трудов, он понял, что как минимум неэтично отбирать такой шедевр у, как оказалось, таких талантливых авторов…

После стольких приключений разрозненным частям удалось, наконец, встретиться в Москве в 1923 году. Два талантливых бумагомарателя быстро сдружились и обнаружили у себя схожий круг интересов и тягу поработать друг с другом. Вот написали они фельетоны в соавторстве. А почему бы не посягнуть на крупные формы? Тем более что Петров… Кстати, читатель наверняка спросит, а почему Петров, если он Катаев? У Евгения был брат Валентин – ученик Бунина, ставший маститым писателем, проживший бурную жизнь в революциях и написавший такие произведения, как «Сын полка» и «Белеет парус одинокий». Вот Петров и подумал, что двух Катаевых быть не может и сменил простую русскую фамилию на ещё более русскую «Петров». Именно братец Валентин подкинул двум авторам идею «12 стульев». Всё очень просто: старший брат, уже известный к тому времени писатель, решил использовать брата и его лучшего друга в качестве литературных негров и отнюдь не за «золотые гири». Мол, напишите, а я подкорректирую. Но когда через некоторое время Ильф с Петровым явили ему плоды своих трудов, он понял, что как минимум неэтично отбирать такой шедевр у, как оказалось, таких талантливых авторов…

Можно продолжить биографию и дальше… Не будем…. Интернет к вашим услугам. Хотя я как библиограф всегда рекомендую, как сегодня принято говорить, традиционный вариант - КНИГИ.

Итак, мы дошли до сути. Помним, да? В 1923 году старший брат Евгения, Валентин, предложил идею…

Литераторы пишут не просто трагикомедию о похождениях Великого комбинатора в компании Проходимца Паниковского и Шуры Балаганова в монументальном «Золотом телёнке». Мораль у всех произведений была такая, какую не видывали даже всемогущие басни Крылова. Такая мораль была очень нужна молодому Советскому государству. На удивление, читаешь и понимаешь, что несмотря на свою карикатурность и фарсовость, романы Ильфа и Петрова дают такой глобальный образ той эпохи. Они прочитываются и как документ идеализирующих, героико-романтических настроений тех лет, и как одна из наиболее едких сатир на миропорядок, явившийся следствием революции.

Миф о великой перестройке мира со всей сопутствовавшей ему романтикой самоотверженного труда, арктических полетов, освоения пустынь, строительства нового быта и т. п. был неотъемлемой частью воздуха эпохи: им жили, в него верили, о нем пели в песнях. Отмахиваться от присутствия этого мифа в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» значило бы изымать эти романы из исторического контекста и произвольно сужать их художественный горизонт.

Романы Ильфа и Петрова ценны тем, что в яркой и, в определенных пределах, объективной форме запечатлевают это противоречивое видение мира, не сводя картину советской России ни к безоговорочной романтической идеализации («Время, вперед!»), ни к тотальному осуждению («Мастер и Маргарита»).

Ильф и Петров верили в социализм, хотя их представление об этой формации, по-видимому, всерьез отличалось от той реальности, которая сложилась в 1933-34 гг. Не вдаваясь в анализ взглядов соавторов (предмет специального биографического исследования), мы все же можем констатировать, что в построенной Ильфом и Петровым модели советского общества положительная ипостась социализма наделена важной структурной ролью, поскольку она образует особый план и придает всему происходящему эпический масштаб. Возвышенно-романтический элемент не служит чем-то вроде отписки для цензуры и критики, но вводится систематически, закрепляясь в качестве необходимой составляющей художественного целого. Отступления и панорамы, посвященные социализму и его стройкам, размещены в важных композиционных зонах романа: в началах и концах, в кульминациях, в паузах перед крупными поворотами сюжета. Отблеск “прекрасного нового мира” падает на некоторые из наиболее комичных бытовых эпизодов, например, на склоку в коммунальной квартире, даваемую в параллельном монтаже с полярной эпопеей летчика Севрюгова. Последняя часть «Золотого тклкнка», где Бендер едет в литерном поезде на Турксиб, вся построена на ироническом контрапункте торжественной эпики социализма и его будничных несовершенств.

В рамках возвышенной утопии, которой придерживаются соавторы, не приходится говорить о каких-то злободневных политических и бытовых проблемах социализма, о его человеческих, экологических и иных издержках: он предстает в виде сияющей абстракции, оголенный от всего мелкого и временного, в перспективе “веков, истории и мирозданья”. Реальная советская жизнь, рассматриваемая с близкого расстояния, может иметь смешные формы, но это, по Ильфу и Петрову, никак не может скомпрометировать идеальную модель социализма, умалить ее значение как мирового ориентира и источника вдохновения для миллионных масс…

Наряду с этими манящими, хотя и несколько туманными очертаниями нового мира, мы встречаем сцены из жизни советской России в тех реальных чертах, которые сложились к концу 20-х гг. А помогает нам разобраться в хитросплетениях того времени уникальное издание Юрия Щеглова

Щеглов, Ю. К. «Романы Ильфа и Петрова : спутник читателя / Юрий Константинович Щеглов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2009. - 652, [3] с. ; 27. - Библиогр.: с. 637-652 и в тексте. - ISBN 978-5-89059-134-0.

Книга представляет собой увлекательный путеводитель, который будет интересен тем, готов вместе с автором вглядываться в текст и подтексты «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», в творческую лабораторию И. Ильфа и Е. Петрова.

Издание необычно - наполнено цитатами.

Это любопытно: открываете книгу на любой странице и видите… Видите цитату, а далее надо разобраться в системе символов и условных сокращений. Автор книги знакомит Вас, уважаемый читатель, с этой системой:

«Сокращенные датировки периодических изданий. За условным обозначением журнала или газеты следует:

1) либо номер и год (номер - двузначным числом, год - четырехзначным), например: [КН14 Л927] = "Красная нива", номер 14 за 1927 г.;

2) либо число, месяц и год (двузначными числами), например: [Ог 11. 01. 29] = "Огонек" за 11 января 1929 г., причем для каждого издания принимается всегда один и тот же способ датировки.

В редких случаях ссылки носят неточный характер, указывая только месяц и год: [Из 12. 30] = "Известия" за декабрь 1930 г. , или только год: [Пр 1928] = "Правда" за 1928 г.

В номер комментария входят сокращенное название романа (если оно неясно из контекста) + номер главы + разделитель // + номер примечания к данной главе. Примеры: ДС 15//6 (= примеч. 6 к главе 15 "Двенадцати стульев"), ЗТ 8//40 (= примеч. 40 к главе 8 "Золотого теленка").

Источники цитат даются в квадратных скобках без кавычек: [В. Катаев, Разбитая жизнь] или [М. Кольцов, Избр. произведения].

Учитывая объем книги, а это почти семисотстраничный труд, можете себе представить, какое количество цитат в нем представлено. Выглядит описание цитатной статьи так (попутно «разгадываем формулу»:

Мне повезло: я раскрыла книгу наугад и, как бы вы думали, на какую цитату «упал» мой глаз?: «Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, - говорил он, - был турецко-подданный»

Так выглядят комментарий к каждой цитате и примечания.

Как видите, статус заимствований и цитат в двух книгах – совершенно особый: ими прошита вся повествовательная ткань; это специальный, осознанно примененный прием: оба романа создавались в то время, когда произведения-предшественники были на слуху, «просвечивали» сквозь текст Ильфа и Петрова. А для сегодняшнего читателя романы превратились в кроссворды. Ю. К. Щеглов блестяще и увлекательно их разгадывает, возвращая книгам читательский успех.

Путеводитель одного из крупнейших русских филологов нашего времени выдержал три издания. С последним, значительно расширенным, мы и предлагаем познакомиться всем читателям.

*******

Сатирические произведения - романы, фельетоны - пользовался особой симпатией у советских читателей в 1920-1930-е годы. Номера «Сатирикона» ожидали с утренней почтой. Имена многих фельетонистов знали миллионы людей.

А напоследок несколько цитат из ИЛЬФА@ПЕТРОВА в День смеха, 1 апреля! ...Улыбнитесь!!

«Мне без медали нельзя»

«Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет».

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся»

«Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу… Мясо - вредно»

«Приехав в родной город, он понял, что ничего не понимает»

«Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел»

Почем опиум для народа?»

Ирина Борисовна Бомейко,

главный библиограф справочно-библиографического отдела