Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддерживает фундаментальные исследования в области естественных и гуманитарных наук. Поддержка издания научных трудов – одно из традиционных направлений деятельности РФФИ.

Научно-популярная серия РФФИ – это книги по разным отраслям гуманитарных знаний, выпущенных небольшим тиражом и в едином стиле, адресованных как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Предлагаем обзор новых книг по истории, изданных при поддержке РФФИ и поступивших в фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки.

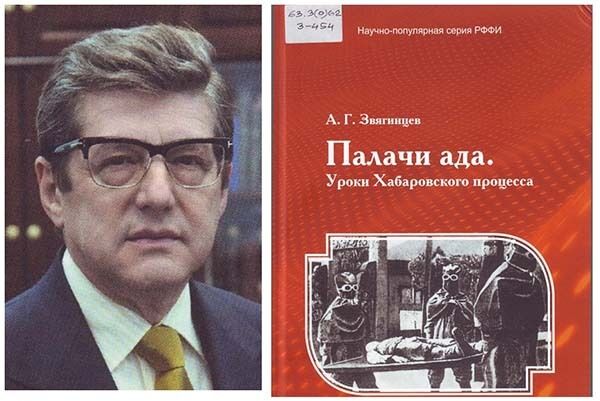

Звягинцев, А. Г. Палачи ада. Уроки Хабаровского процесса / А. Г. Звягинцев. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 398, [1] с. : ил., портр. - (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-386-13879-0.

В 2020 году исполнилось 75 лет главному судебному процессу человечества - Нюрнбергскому трибуналу над главарями нацистской Германии. Очень многое сделано для сохранения исторической памяти о Нюрнбергском процессе не только как о первом в истории цивилизации Суде народов над агрессией и агрессорами, но и о его роли в установлении современного миропорядка. Написаны книги, проводятся международные форумы и конференции, снимаются документальные фильмы. А в мае 2021 года исполнилось 75 лет Токийскому процессу, на котором 28 японских высших военных предстали перед судом, и который называют «вторым Нюрнбергом». Но далеко не всем известен, либо мало кем вспоминается факт проведения еще одного исторического события - Хабаровского процесса над японскими военными преступниками.

В последних числах декабря 1949 года в Хабаровске судили «палачей ада». Они обвинялись в создании и применении бактериологического и химического оружия, способного уничтожить человечество. Во время Второй мировой войны секретные японские отряды изготавливали смертоносные бактерии и ставили опыты на живых людях. По официальным данным от их действий погибли более 3000 человек. На скамье подсудимых в Хабаровске оказались только 12 виновных. Однако суд нам ними стал единственным в мире трибуналом над военными преступниками, создавшими бактериологическое оружие.

Безусловно, немецких нацистов и их бесчеловечные опыты над людьми в нашей стране и во всем мире помнят куда лучше, чем преступления японских военных. Но есть писатели, которые поднимают и эту, почти забытую тему. Среди них – Александр Григорьевич Звягинцев - экс-заместитель Генпрокурора Российской Федерации, сенатор Международной ассоциации прокуроров, историк, писатель и драматург. Он отдал не один десяток лет изучению материалов Нюрнбергского процесса и снял серию документальных фильмов, посвященных Суду народов. В 2020 году при поддержке РФФИ вышла его книга «Палачи ада. Уроки Хабаровского процесса». В ней автор отвечает на ряд вопросов. Почему советское руководство через год после окончания Токийского процесса решило провести самостоятельный процесс в Хабаровске? Чем объясняется вступление СССР в войну против Японии? Почему до сих пор идут споры, было ли оно оправданно? Какая идеология стояла за немыслимыми преступлениями японских военных, и кто ее разрабатывал?

А. Г. Звягинцев в своем труде подробно приводит архивные материалы: обвинительное заключение, показания обвиняемых военнослужащих японской армии, отрывки из протоколов допросов подсудимых, свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы, речь государственного обвинителя, речи адвокатов в защиту подсудимых и непосредственно сам приговор. Кроме того, приводятся последние слова каждого подсудимого на процессе в Хабаровске. Автор показывает сравнение речей подсудимых в Хабаровске, Нюрнберге и Токио, делая акцент на полное признание вины японцами, осужденными в Хабаровске.

В книге представлено много документальных доказательств зверств, происходивших в японских центрах, располагавшихся в Манчжурии. Подсудимым было предъявлено обвинение в проведении бесчеловечных медицинских опытов над людьми, в ходе которых «подопытные» неминуемо погибали. Во время процесса было доказано, что отряды № 731 и № 100 японской армии вышли за рамки лабораторных и полигонных испытаний и встали на путь практического применения созданного ими бактериологического оружия в боевых условиях. В обвинительном заключении содержались три эпизода его применения в войне против Китая.

Полноценной бактериологической войны не случилось лишь благодаря тому, что в августе 1945 года СССР вступил в войну прежде, чем Квантунская армия пустила свое оружие в ход. Трибунал приговорил 12 обвиняемых к различным срокам заключения в исправительно-трудовом лагере - от 2 до 25 лет. Смертная казнь в те годы в СССР была временно отменена. Все заключенные по приговору Военного трибунала, чей срок не закончился ранее, были амнистированы в 1956 году и получили возможность вернуться на родину.

На протяжении всей книги автор делает вставки «Взгляд из XXI века», снабжая издание мнениями по данной теме юристов, историков, политиков, ученых не только российских, но и американских, японских. Прочтение книги А. Г. Звягинцева моментально дает понять, если бы тем, кто предстал перед судом в Хабаровске удалось реализовать свои дьявольские планы, жертвы Второй мировой войны могли бы измеряться сотнями миллионов человеческих жизней. А по признанию одного из бывших японских служащих, в конце войны готовых к использованию бактерий хранилось столько, что этого хватило бы для уничтожения всего человечества.

Хабаровский процесс оказался единственным в истории, где были предъявлены и неопровержимо доказаны факты подготовки и ведения бактериологической войны японской армией. Процесс не имел международного характера, но проделанная им работа по приданию широкой известности варварских способов уничтожения людей получила международное признание.

«После окончания той войны сменились поколения японцев и сегодня уже мало кто ощущает вину за военные преступления былой империи - верной союзницы гитлеровской Германии. Да и много ли люди знают о злодеяниях и дьявольских планах, открывшихся в ходе военного трибунала в Хабаровске? А надо бы помнить...», – считает Александр Звягинцев. И наверняка с ним согласится каждый. Чтение таких книг – это безусловно тяжелое чтение, но во времена разгара пандемии и неонацистских движений в различных уголках планеты – как никогда актуальное.

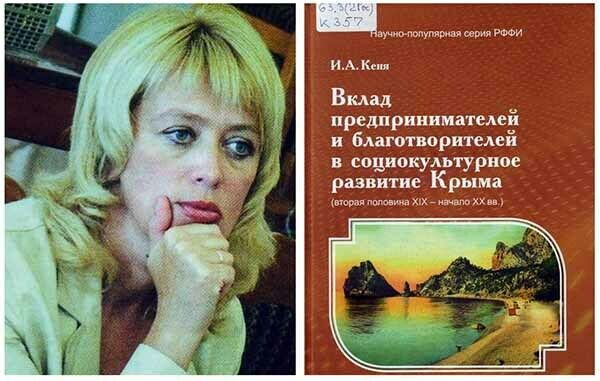

Кеня, И. А. Вклад предпринимателей и благотворителей в социокультурное развитие Крыма (вторая половина XIX - начало XX вв.) : научно-популярное издание / Ирина Алексеевна Кеня. - Брянск : Автографф, 2020. - 191 с., [16] л. ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). – Библиогр. с. 181-191 (203 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9903468-8-8.

Тема Крыма не менее актуальна в современной России. В научно-популярной серии РФФИ вышло издание Ирины Алексеевны Кеня, освещающее малоизученные страницы истории участия российских предпринимателей в развитии Крыма, роль благотворительности в государственной политике по его освоению.

Ирина Алексеевна Кеня – кандидат юридических наук, краевед, председатель правления Брянского регионального общественного благотворительного Фонда имени братьев Могилевцевых, автор книг и статей по истории российской благотворительности и ее персоналиям.

В своей новой работе автор предлагает читателю сопоставительный анализ деятельности в Крыму предпринимателей и благотворителей, показывает процесс формирования благотворительных традиций, сопоставляет виды благотворительной деятельности в Крымском регионе с существующими формами благотворительности в этот период в России. В книге приводится анализ видов благотворительной деятельности с позиций социального статуса благотворителей, их сословной и национальной принадлежности. Впервые освещены вопросы, касающиеся вклада предпринимателей в становление и развитие курортного дела в Крыму и благотворительности целых династий предпринимателей в регионе.

Книга состоит из двух глав. В первой главе исследуются особенности предпринимательской и благотворительной деятельности в Центральной России и ее проецирование на Крымский регион. Здесь приводится правовое регулирование благотворительной деятельности, факторы, повлиявшие на развитие благотворительности и предпринимательства в Крымском регионе. Например, одним из таких факторов автор называет приобретение Императорской семьей в 1861 году имения в Ливадии. После этого в Южной Тавриде началось активное приморское строительство. «На полуостров массово потянулись русские помещики, интеллигенция, духовенство, общественные и культурные деятели. С налаживанием сухопутного и морского сообщения русская знать, вслед за царем начала строить поместья на полуострове. Это спровоцировало усовершенствование подъездных путей как к поместьям, так и к самому полуострову».

Благотворительности представителей династии Романовых в Крыму посвящен отдельный раздел книги. Пожертвование земель под строительство социокультурных объектов (санаториев, пансионатов), внесение личных средств в уставные капиталы школ и гимназий, устройство праздников для населения, участие в формировании архитектурного и духовного облика Тавриды – это далеко не полный перечень видов участия императорской семьи в развитии региона.

Отдельные страницы издания посвящены общественной и частной благотворительности в Крыму во второй половине XIX - начале XX века. Автор приводит статистические данные по благотворительности в России: «К 1900 году только в Москве производилось больше пожертвований, чем в Париже, Берлине и Вене вместе взятых». Подробно рассматривается деятельность Ялтинского, Симферопольского и других благотворительных обществ Крымского полуострова. Затрагивается деятельность организаций, оказывающих помощь по национальному признаку: татарам, евреям, грекам.

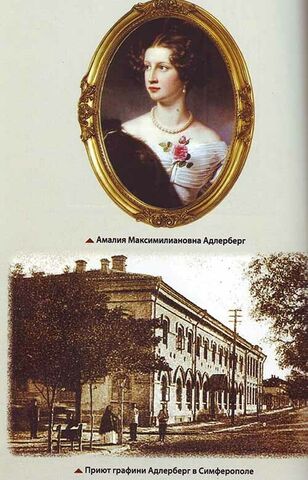

Частная благотворительность также процветала. Например, детский приют графини А. М. Адлербег сыграл немалую роль в становлении и развитии социальных заведений для несовершеннолетних в Крыму, стал примером организации учебно-воспитательного процесса в социальном заведении.

В рассматриваемый период автор приводит не только многочисленные примеры пожертвований дворян, но и купечества, представителей разных этнических групп края: армянского, немецкого, татарского населения Крыма.

Во второй главе И. А Кеня рассматривает социокультурные аспекты влияния предпринимателей и благотворителей на развитие Крыма, социальную ответственность и мотивацию их деятельности. Автор четко определяет мотивы российских купцов и предпринимателей. Среди них – внутренние религиозные побуждения, желание выделиться, стремление к получению общественного призвания, семейные традиции благотворительности, этические принципы и культурные навыки, передававшиеся из поколения в поколение, местный патриотизм и т. д. Подробно рассматривается как создавались и поддерживались учреждения культуры, образования и здравоохранения.

Впервые отдельным вопросом рассматривается женская благотворительность в Крыму. Здесь уже автор выделяет доминирование других мотивов благотворительности: духовно-нравственные ценности, желание не просто жертвовать, имея на это возможности, но и заниматься просвещением народа, а материальная поддержка основана на мотивах сострадания. Яркий пример женской общественной благотворительности – общество императрицы Марии Федоровны. Это было целое ведомство, которому к 1901 году принадлежало 428 детских приютов, из них в Москве и Петербурге – 219. На средства ее общества содержались военно-санитарные учреждения в годы Первой мировой войны.

В монографии приводятся многочисленные имена женщин-благотворительниц: княгиня Т. Васильчикова, княгиня З. Юсупова, М. Барятинская, М. Сабинина, С. Дараган, М. Фредерикс и др. Автор подчеркивает, что их деятельность – это не просто благотворительность, но и огромный вклад в социокультурное развитие Крыма.

Заканчивается вторая глава анализом вклада предпринимателей и благотворителей в становление и развитие крымских курортов. И. А. Кеня подробно приводит примеры активного участия предпринимателей Центральной России: деятельность П. И. Губонина в Гурзуфе, семьи Мальцовых в Симеизе, П. Ф. Соболева в Ялте, И. Ф. Токмакова в Кореизе. На примере Н. Д. Стахеева рассмотрена деятельность предпринимателя и городского головы Алушты. На примере С. Э. Дувана показана роль городского головы и предпринимателя в становлении и развитии курорта Евпатория. На примере династий Мальцовых и Абрикосовых изучены вопросы социальной ответственности бизнеса.

В развитии каждого курортного города есть судьбоносные моменты. Так с приобретением и дальнейшим развитием Симеиза связана удивительная легенда. Предприниматель Иван Акимович Мальцов, путешествуя вместе со своим другом Грибоедовым по Крыму, купаясь в Черном море, потерял обручальное кольцо, чем был очень расстроен. Грибоедов, чтобы поддержать товарища, посоветовал ему купить ту часть берега, где было утеряно кольцо. Промышленник последовал совету, ведь только так кольцо как бы по-прежнему оставалось у владельца.

Все истории предпринимателей и благотворителей, проявивших себя активными деятелями Крыма, являются частью истории Крымского полуострова. Высокий уровень его развития позволял соперничать с лучшими зарубежными курортами: итальянской Ривьерой и французской Ниццей.

Монография И. А. Кеня погружает в историю полуострова, курортного дела, в историю семей и династий благотворителей. Книга снабжена цветными и черно-белыми иллюстрациями, помогающими представить рассматриваемый период времени. Автор ставит для себя задачу привлечь данным изданием внимание современных предпринимателей к решению экономических и социокультурных проблем Крыма по примеру их знаменитых предшественников.

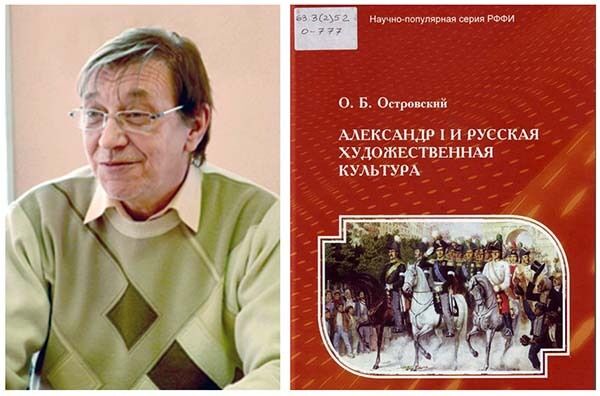

Островский, О. Б. Александр I и русская художественная культура / O. Б. Островский. - Москва : Директ-Медиа, 2019. - 622 [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт., факс. - (Научно-популярная серия РФФИ) (История: Новый взгляд). - ISBN 978-5-4475-9983-6.

Еще одно издание, вышедшее в «научно-популярной серии РФФИ», - монография петербургского историка Олега Борисовича Островского, посвященная описанию взаимоотношений власти и культуры в России в период правления Александра I. Это первая в историографии попытка комплексного рассмотрения истории русской художественной культуры 1801-1825 гг.

Первая треть XIX всегда считалась «золотым веком» русской поэзии, архитектуры, монументальной скульптуры, портретной миниатюры, временем высшего расцвета русского театра и начала международного признания русской школы живописи. Но какова в этом личная заслуга Александра I? В своей монографии О. Б. Островский представляет процесс развития русской художественной культуры на трех этапах правления императора: 1801-1812 гг. - «либеральный курс», 1812-1815 гг. – Отечественная война и заграничные походы, 1815-1825 гг. - кризис Просвещения в условиях конфронтации «аракчеевщины» и декабризма.

Автор рассматривает исторические условия «александровской эпохи», оказавшие решающее влияние на русскую художественную культуру: эстетические приоритеты Александра I и членов императорской фамилии; реформы и контрреформы народного образования; деятельность императорских учреждений культуры; политика в области цензуры, книгоиздания, печати; общественный и частный секторы Просвещения и художественной культуры (организации, журналы, салоны, крупнейшие меценаты). Также рассмотрено влияние преходящих факторов эпохи: реформы «либерального курса», последствия Тильзитского мира, Отечественная война 1812 г., «аракчеевщина» и движение декабристов.

В работе просматриваются проблемы художественной культуры двух столиц России в первой четверти XIX века. Особое место в исследовании уделено именно Санкт-Петербургу, в меньшей степени рассматривается Москва и российская провинция. Проанализирована роль Александра I в формировании архитектурного облика Петербурга, тенденции столичного градостроения в сравнении с московским и провинциальным.

О. Б. Островский дает оценку образовательному уровню Александра I, особенностям его эстетического восприятия. Он дает понять, что эстетические приоритеты императора имели решающее значение для архитектуры и градостроения Петербурга. Под контролем двора были виды и жанры искусств, непосредственно им финансируемые: театр обеих столиц, монументальная скульптура, академическая живопись, продукция Императорских фарфорового, стеклянного и чугунолитейного заводов. Вне контроля оказались провинциальные театры, неподцензурная поэзия, неакадемическая живопись и скульптура, продукция частных художественных заводов. Император редко вмешивался в художественные процессы лично, поручая их чиновникам – цензорам, директорам театров и т. д. В результате в руководстве художественной культурой возобладали бюрократические тенденции.

Большое внимание автор уделяет деятельности в отношении культуры вдовствующей императрицы Марии Федоровны, а также деятельности императрицы Елизаветы Алексеевны. Она по-настоящему любила музыку, живопись и поэзию. Показаны мотивы ее покровительства мастерам сентиментального и романтического направлений. Дается характеристика интеллектуального уровня и эстетических представлений великих князей и княгинь.

В отдельных частях монографии рассматриваются образовательные реформы как главное достижение «либерального курса», а Царскосельский Лицей 1811-1817 гг. - как непревзойденный успех отечественной педагогики. Приводится характеристика деятельности Императорской Публичной библиотеки, Императорской Российской академии, Эрмитажа, а также особенности академической иерархии искусств, внутренняя жизнь и стиль руководства Императорской Академии художеств в период президентства А. С. Строганова.

Подробно автор характеризуется «Устав о цензуре» 1804 г., состояние книгоиздания, книжной торговли и периодики «александровского периода».

Представлены деятельность и воззрения Н. М. Карамзина, как центральной фигуры третьего этапа Просвещения. Дается обзор меценатской деятельности А. С. Строганова, Н. Б. Юсупова, Н. П. Шереметева. Рассматривается театральная и музыкальная жизнь первой трети XIX века.

В монографии показано влияние Тильзитского мира на общественное мнение, цензурную политику, журналистику. Исследуется влияние Отечественной войны на мироощущение россиян и тенденции в развитии художественной культуры. Рассматриваются варианты художественной интерпретации Отечественной войны в разных видах и жанрах русского искусства 1812-1825 гг.

Одна из частей монографии посвящена периоду «аракчеевщины» и декабризма (1815-1825). В ней автор подробно останавливается на процессах, происходивших в русской художественной культуре в период усиления политической реакции и кризиса российского Просвещения, освещает роль декабристов в современной им литературной жизни.

Автор дает оценку внутренней и внешней политике Александра I, не останавливаясь лишь на искусствоведческой стороне различных культурных явлений эпохи.

О. Б. Островский использовал в своей работе огромное количество исторических и искусствоведческих публикаций, материалы прессы «александровской эпохи», мемуарную литературу, опубликованные и архивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Издание прекрасно иллюстрировано. Все это в комплексе помогает представить очень обширную картину художественной культуры времен Александра I и отношение к ней власти. Издание представляет интерес, прежде всего, для историков, культурологов, литературоведов и искусствоведов, а также для всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.

Альбедиль, М. Ф. Непал: люди, боги, звери / М. Ф. Альбедиль. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 158, [1] с., [24] л. цв. ил.: ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). – Библиогр.: с. 157-159. - ISBN 978-5-85803-526-8 (в пер.).

Следующее издание научно-популярной серии РФФИ не совсем об истории, точнее, не только о ней. Религия, география, этнография – неотъемлемые части изучения любой страны, особенно такой экзотической как Непал. Не многие ответят сразу точно, где находится эта малоизвестная для россиян страна. Ее и в самом деле не так легко найти на карте мира. Это совсем небольшое по площади государство затерялось между двумя исполинами, Индией и Китаем. Только в 1950-х гг. Непал начал открывать себя миру, до тех пор там смогли побывать лишь немногие европейцы. Все основные особенности этой далекой и загадочной страны доступно изложила в своей книге Маргарита Федоровна Альбедиль, советский и российский этнограф, историк и религиовед, старший научный сотрудник Отдела этнографии стран Южной и Юго-Западной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН. Географически она ограничила свое повествование самой большой в стране долиной – Катманду. «Именно здесь, в колыбели и сердце Непала, происходили основные события его истории и вершились судьбы страны».

Свою монографию она посвятила памяти Ивана Павловича Минаева, первого русского, побывавшего в Непале. В феврале 1875 года закрытое для европейцев небольшое непальское королевство в Гималаях посетил первый путешественник из России. Им оказался профессор кафедры сравнительной грамматики Императорского Санкт-Петербургского университета Иван Павлович Минаев (1840–1890). Свои путевые заметки он издал в виде книги «Очерки Цейлона и Индии» (1878), первая часть которой содержала впечатления о Непале. Так в России были заложены основы непаловедения. О русских первопроходцах, заложивших основы научного изучения этой далекой гималайской страны (И. П. Минаев) и сделавших не мало для того, чтобы страна открылась всем миру (Б. Н. Лисаневич), рассказывается уже на первых страницах книги.

Первая глава посвящена географии и истории священной «Непала мандала» как называют страну сами жители. Автор не ставит задачу по составлению серьезного научного описания истории Непала, а лишь пунктирно намечает для заинтересованного читателя основные исторические вехи, пройденные страной и воссоздает некое панорамное видение прошлых эпох этого государства. Эпитет «горная страна» лишь отчасти описывает Непал, так как около трети страны и половины населения находится на территории Индо-Гангской равнины. В первой главе прослеживается путь от первой исторически достоверной династии в Непале, Личчхавы, до провозглашения в 2008 году Федеративной Демократической Республики.

Народам гималайского государства посвящена вторая глава книги. Какие народы живут в Непале? На каких языках говорят? Какие календарные праздники отмечают? Кто такие садху? Кто такие гуркхи? Какое оружие является предметом национальной гордости непальцев? На все эти вопросы дает ответ данная глава книги. Вместе с тем, М. Альбедиль считает, что история заселения страны до сих пор полна белых пятен. «Кто первым занял эти земли? Когда и откуда приходили сюда разные племена в древние времена? Как они взаимодействовали друг с другом? Как занимали и осваивали свои природные ниши? Вряд ли сейчас можно ответить на эти и подобные им вопросы уверенно и аргументированно. Почти не существует надежных источников, которые могли бы пролить свет на раннюю историю заселения Непала и на все этапы формирования здесь разнообразных племен и народов», - пишет автор.

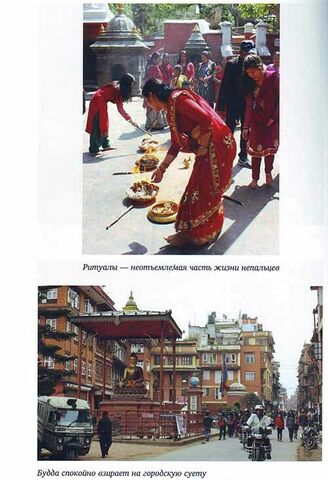

Как видно из названия монографии, она не только о людях. Религиозной стороне жизни непальцев посвящена большая часть книги. В стране с таким разнообразием природы и этносов религиозная жизнь не может не быть такой же многоликой. Не случайно про Непал говорят, что здесь богов больше, чем людей, а храмов больше, чем домов. Две религии – индуизм и буддизм – веками сосуществовали здесь, влияли друг на друга, взаимодействовали, соперничали, но между ними никогда не было конфронтации. Автор полагает, что благодаря длительной изоляции Непал стал своеобразным религиозным и этнокультурным заповедником, где сохранились такие особенности религиозной жизни и традиционной культуры, которые в других странах по разным причинам были утрачены.

На страницах монографии М. Альбедиль доступным языком рассказывает о главных богах индуизма, живой богине Кумари, об одном из старейших храмов долины Катманду – Пашупатинатх, о самых свирепых и кровожадных божествах непальцев. Такие, как ни странно, тоже есть среди многочисленных богов. Отдельная глава посвящена местечку Лумбини, где родился Будда. Здесь же автор задает риторический вопрос: а был ли Будда на самом деле? И тут же пытается на него ответить, давая в общих чертах мифологическую схему, в которую вписывается его биография. Непал наряду с Индией является местом традиционного паломничества для буддистов всего мира. В книге раскрываются особенности именно непальского буддизма. Здесь же читатель узнает, что из себя представляет буддийская ступа, которую искусствовед М. В. Алпатов называл «памятником первооснове всех вещей», что такое мандала и какое значение она играет в духовной культуре всего Востока и непальцев, в частности.

Первобытные люди, населявшие эти земли, верили, что они происходят от животных и что люди и звери могут легко переходить друг в друга. Название последней главы книги, «Непальский бестиарий», говорит само за себя. Слово «бестиарий» происходит от латинского bestia, что означает «зверь». Это распространенная в эпоху средневековья книга, в которой перечислялись различные реальные и вымышленные животные. Здесь автор приводит основных, наиболее почитаемых непальцами животных: корова, обезьяна, змея и слоноголовый бог Ганеша. Каждому из них уделено отдельное внимание. Все они популярны не только в Непале, но и в индуизме в целом.

Люди, боги, звери – все это тесно переплетается в удивительном, самобытном и во многом мистическом Непале. Непальцы верят, что все живое в этом мире, включая человека, - это единое целое, связанное нерасторжимой цепью бесконечных перерождений. «Человек здесь – никак и никогда не царь природы и не венец творения, а отблеск божественности на нем ничуть не больший, чем на слоне, обезьяне, камне или цветке. В необъятном и текучем космосе Непала места хватает всем…».

Несомненным достоинством издания является большая цветная вклейка из фотографий, которая содержит природные ландшафты и разнообразные проявления непальской повседневной и религиозной культуры.

Эта книга адресована не только тем, кто интересуется Непалом, но и тем, кто любит путешествовать – реально или виртуально. Это издание – приглашение именно к такому, увлекательному виртуальному путешествию.

На протяжении уже многих лет Псковская областная универсальная научная библиотека получает самую новую научную литературу, изданную при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Поэтому, помимо книг, представленных в обзоре, в библиотеке можно познакомиться с другими научно-популярными изданиями данной серии из различных областей знаний.

Светлана Викторовна Прокофьева,

главный библиограф справочно-библиографического отдела