В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося псковского литературоведа, педагога и писателя Евгения Александровича Маймина.

В этом году Псковская областная универсальная научная библиотека выпускает библиографический указатель литературы из фондов библиотеки. В него включены книги и статьи Е.А. Маймина, интервью, воспоминания и статьи о нем. Предлагаем больше узнать о научных трудах и литературном творчестве этого удивительного человека.

Фрида Самуиловна Марат, Лариса Яковлевна Костючук, Ирина Владимировна Цветкова, Нина Викторовна Питолина, Эльза Владимировна Слинина, Ирина Ивановна Чернова, Евгений Александрович Маймин

Евгений Александрович Маймин – доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки, член Академии гуманитарных наук Российской Федерации, член Союза писателей СССР. Более двадцати лет Евгений Александрович заведовал кафедрой литературы Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова (с 2010 года – Псковский государственный университет), где не просто сформировал коллектив единомышленников, но и основал научную школу, в которую входила большая часть преподавателей кафедры. Его труды, посвященные русской литературе, оказали огромное влияние на формирование майминской научной школы, методику преподавания литературы и практику школьного преподавания, Евгений Александрович воспитал несколько поколений учителей литературы, студентов-майминцев, как они себя называли. Он входил в состав Пушкинской комиссии АН СССР, научно-методического Совета министерства просвещения СССР, методического совета редакции «Школьная библиотека» издательства «Просвещение», был автором школьных учебников.

Учителя, вспоминая вклад Евгения Александровича в методику преподавания русской литературы, отмечают, что он всегда настаивал на необходимости анализа художественного произведения. Действительно, сложно переоценить важность анализа на уроках литературы. Евгений Маймин обучал умению анализировать тексты многие поколения будущих учителей-словесников и работал с уже опытными педагогами. Он справедливо считал, что недостаточно просто рассказать студенту, как анализировать литературный текст, предоставить методологию, познакомить с его формами и принципами. В постижении искусства анализа важнейшую роль играет знакомство с конкретными примерами анализа текста, «вариантами научно обоснованного, целенаправленного, углубляющего наше понимание художественного произведения анализа».

Однажды Евгений Александрович читал в Ленинградском областном институте усовершенствования учителей цикл лекций на тему «Анализ литературного произведения». Его слушателями были учителя-словесники старших классов.

На лекциях он заметил интерес к этой теме, аудитория задавала множество вопросов, особенно всех интересовали конкретные примеры анализа. Это не только побудило Евгения Маймина написать книгу об анализе художественного текста, но и определило ее характер и структуру. Так родилась книга «Опыты литературного анализа». Причем Евгений Александрович не планировал писать образцы анализа, с которых учитель должен брать пример. Наоборот, его цель – привести примеры, «способные стимулировать собственную творческую мысль читателя». Первая глава книги раскрывает общую проблематику анализа и основные методы, большую же часть книги составляют опыты конкретного анализа литературного произведения, причем на материале текстов разных авторов и жанров.

Позже Е.А. Маймин в соавторстве с Э.В. Слининой написал книгу «Теория и практика литературного анализа. Пособие для студентов пединститутов». Произведения русской классической литературы XIX и советской литературы выбраны в соответствии с требованиями программы времени, когда писалась книга, но подборка актуальна и сегодня: это «Евгений Онегин», «Горе от ума», «Война и мир», «Ревизор» и еще целый ряд значимых произведений. Главное, что разборы, как и в рассмотренной выше книге, «не должны рассматриваться как некий универсальный образец, как обязательный пример. Они должны, скорее, пробудить собственную мысль читателя, натолкнуть на самостоятельное решение и самостоятельные наблюдения и выводы, иногда вызвать желание поспорить». Удивительно, с какой скромностью подходит автор к вопросу анализа текста. Несмотря на все свои достижения и огромный опыт, Евгений Александрович не хочет навязывать свои взгляды на литературные произведения школьнику, студенту и учителю. Он всегда стремился подтолкнуть ученика к самостоятельному, трудному, но чрезвычайно увлекательному пути к пониманию художественного текста.

Обстоятельный, но ненавязчивый стиль Евгения Маймина при анализе литературных произведений идеально подходил и для школьных учебников. Неудивительно, что он вошел в коллектив авторов учебного пособия для учащихся 9 класса «Русская литература» под редакцией Д.С. Лихачева.

Одной из важнейших тем в сфере научных интересов Евгений Маймина было толстоведение. Он написал о творчестве Л.Н. Толстого книги, статьи и даже кандидатскую диссертацию «Роман Л.Н. Толстого “Воскресенье” (Вопросы художественного метода, стиля и мастерства)».

Ему же Евгений Маймин посвятил одну из самых известных своих книг – «Лев Толстой. Путь писателя» под редакцией Д.С. Лихачева. Понятию пути автор уделяет особое внимание: «Личность писателя, рассматриваемая в самом глубоком смысле, равнозначна тому, что называется путем писателя. Именно в пути писателя – во всем его пути – выражается вполне и до конца его творческая и его человеческая личность, его творческая и человеческая личностная судьба». Рассматривая в неразрывном единстве жизнь Толстого и его творчество, Евгений Александрович пишет в последней главе: «Жизнь Толстого – это путь. Путь непрерывных и все новых исканий. На этом пути не было и не могло быть движения к концу. Уходя из Ясной Поляны, Толстой шел не навстречу смерти, а навстречу новой жизни». То же самое, спустя много лет, мы можем сказать и о жизни самого Евгения Александровича Маймина, труды которого и сегодня обучают многие поколения школьников и студентов. Книга была не раз переиздана и до сих пор остается настольной для учителей литературы.

Евгений Александрович Маймин всю жизнь работал непосредственно с молодежью, обучал будущих педагогов, занимался методикой преподавания литературы и писал книги для школьников. Не удивительно, что именно такой специалист в своих книгах впервые знакомил юного читателя с эстетикой. Несмотря на то, что «втайне автор мечтает о более широком читательском круге», у книги чрезвычайно важная и благородная цель – «чтобы по прочтении ее читатель понял, как значительная и интересна наука эстетика, как много открытий ума и чувства она заключает в себе, как полезно приобщиться к тем знаниям, которые она открывает». Евгений Александрович понимал, насколько это ответственная задача – знакомить детей с эстетикой, искусством, красотой, ведь «именно в молодости закладываются основы всякой человеческой культуры. Заложенное в нас в молодые годы оказывается самым прочным и долговечным. Оно оказывается и самым глубоким, имеющим влияние на всю нашу жизнь. Духовное богатство, приобретенное нами в юности, есть самое большое наше богатство». [С. 184]

Евгений Александрович Маймин всю жизнь работал непосредственно с молодежью, обучал будущих педагогов, занимался методикой преподавания литературы и писал книги для школьников. Не удивительно, что именно такой специалист в своих книгах впервые знакомил юного читателя с эстетикой. Несмотря на то, что «втайне автор мечтает о более широком читательском круге», у книги чрезвычайно важная и благородная цель – «чтобы по прочтении ее читатель понял, как значительная и интересна наука эстетика, как много открытий ума и чувства она заключает в себе, как полезно приобщиться к тем знаниям, которые она открывает». Евгений Александрович понимал, насколько это ответственная задача – знакомить детей с эстетикой, искусством, красотой, ведь «именно в молодости закладываются основы всякой человеческой культуры. Заложенное в нас в молодые годы оказывается самым прочным и долговечным. Оно оказывается и самым глубоким, имеющим влияние на всю нашу жизнь. Духовное богатство, приобретенное нами в юности, есть самое большое наше богатство». [С. 184]

Конечно, выбор аудитории влияет и на стиль изложения, однако, «простота и популярность для автора – совсем не то же, что упрощение. Простота – это прежде всего стремление к предельной уясненности вопросов и проблем с сохранением их реальной сложности, а порою даже и нерешенности. <...> Это стремление к такому содержанию, которое, не вступая в противоречие с научностью, могло бы возможно скорее и непосредственнее дойти до читателя, быть усвоенным им». [С. 4]

Всё это в полной мере прослеживается в двух книгах Евгения Александровича, посвященных эстетике: «Искусство мыслит образами» и «Эстетика – наука о прекрасном». Оба издания предназначены для учащихся старших классов, но будут полезны и широкому кругу читателей, которые только начинают свое знакомство с эстетикой как наукой.

Познакомиться со взглядами Евгения Александровича на течение романтизма в русской литературе в целом поможет книга «О русском романтизме». Труд предназначен в первую очередь для преподавателей русской литературы в школе, Н. Гуляев в своей рецензии «Путеводитель по русскому романтизму» отмечает, что «книга существенно обогащает наше представление о творчестве русских романтиков», хотя и не согласен с некоторыми утверждениями автора.

Познакомиться со взглядами Евгения Александровича на течение романтизма в русской литературе в целом поможет книга «О русском романтизме». Труд предназначен в первую очередь для преподавателей русской литературы в школе, Н. Гуляев в своей рецензии «Путеводитель по русскому романтизму» отмечает, что «книга существенно обогащает наше представление о творчестве русских романтиков», хотя и не согласен с некоторыми утверждениями автора.

Е. Маймин рассматривает романтизм в социально-историческом ключе, постепенно углубляется в вопрос и идет от общего к частному: начинает с понятия романтизма, его основных отличительных характеристик, истории и причин его возникновения, причем рассматривает это течение как реакцию на просветительскую философию и пороки буржуазного общества, следовательно, как последствие буржуазной революции. Отдельно автор анализирует романтизм в России, отмечая, что он «находился в тесном взаимодействии с европейским романтизмом, хотя и не повторял его, и тем более не копировал». Отличия русского романтизма, по словам автора, проявляются в «отношении к мистике и мистическому в искусстве и роли в нем индивидуального, личностного начал». Одна их проблем в изучении романтизма – отсутствие четкой классификации. Евгений Александрович предлагает собственную типологию, на основании которой и строится вся книга: созерцательный романтизм Жуковского, революционный романтизм декабристов, романтизм Пушкина, романтизм Лермонтова и философский романтизм.

Говоря о Жуковском как о романтике, Е. Маймин приводит обстоятельное доказательство его принадлежности к этому течению, ведь творчество поэта часто относят к сентиментализму и даже классицизму. Гражданский революционный романтизм поэтов-декабристов Евгений Маймин рассматривает на примере поэзии Рылеева, отмечая, что в их случае романтическая поэзия была не оторвана от жизни, она воплотилась в действительности в судьбе Рылеева и других декабристов, «она была порождена одной из самых романтических и героических эпох в истории русского освободительного движения, и она по-своему правдиво, художественно и поэтически, выразила эту эпоху». Поэзию А.С. Пушкина Евгений Александрович относит к романтизму лишь частично – поэта можно назвать настоящим эталоном романтизма, но лишь в 20-х годах XIX века. В первую очередь это «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «К морю» и «Таврида». Следующий тип русского романтизма автор называет романтизмом Лермонтова. До второй половины 30-х годов «Лермонтов здесь явно больше романтик, чем Пушкин», а в зрелый период творчества – во второй половине 30-х годов – все больше склоняется в реализм, не переставая быть романтиком. Прощание с романтизмом Лермонтова произошло в поэме «Мцыри» – на высочайшей лирической ноте. Отдельно Евгений Маймин рассматривает русский философский романтизм, причем «термин “философский” применительно к романтизму обозначает не качество и не достоинства поэзии, даже не обязательно ее прямое содержание, а ее программу и ее сознательные тенденции» [с.145]. К этому течению Евгений Александрович относит лирику Веневитинова и Тютчева, а также прозу В. Одоевского – кстати, это единственный прозаик в книге.

Подробный анализ произведений и множество цитат делают исследование не только ценным с научной стороны, но и познавательным и интересным для широкой аудитории.

В статье о Е.А. Маймине профессор Н.Л. Вершинина пишет: «Обращение к Пушкину являлось закономерным – оно отражало общую, принятую Майминым концепцию словесности, призванной воспитывать “поэтическое приятие” мира и учить “искусству мыслить образами”».

В статье о Е.А. Маймине профессор Н.Л. Вершинина пишет: «Обращение к Пушкину являлось закономерным – оно отражало общую, принятую Майминым концепцию словесности, призванной воспитывать “поэтическое приятие” мира и учить “искусству мыслить образами”».

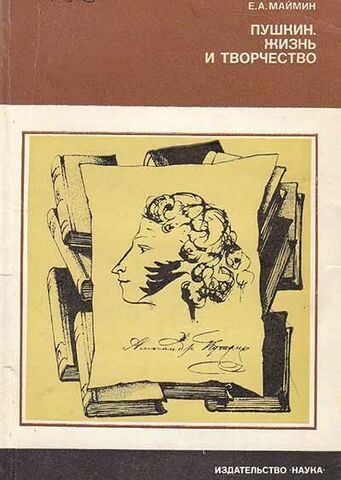

Евгений Александрович пишет о Пушкине с любовью и восхищением: «Удивительное и прекрасное имя – Пушкин! <...> Пушкин для нас само воплощение поэзии, синоним высокого слова Поэт. Он всегда с нами и в нас. Как небо, как воздух, как земля, о которых мы не часто думаем и вспоминаем, потому что просто не осознаем себя без них, потому что они всегда для нас есть». Этими словами Евгений Маймин начинает одну из известнейших своих книг – «Пушкин. Жизнь и творчество». Кстати, именно эта книга представлена в Псковской областной универсальной научной библиотеке двадцатью экземплярами разных лет!

Сам автор просит считать свое исследование не монографией, а очерком жизни Пушкина, ведь именно такая форма «позволяет представить не просто общую, но и цельную, легко обозримую картину». Задача книги – «представить самый общий взгляд на Пушкина, на его творчество, на его личность».

Не удивительно, что, находясь так близко к пушкинским местам, работники кафедры литературы Псковского педагогического института занимались учебной и научно-просветительской деятельностью в направлении изучения проблем современного пушкиноведения, здесь проводились Международные Пушкинские конференции под началом заведующего кафедрой. Совместно с Ленинградским государственным педагогическим институтом им. А.И. Герцена под редакцией Е.А. Маймина выпускались сборники научных трудов «Проблемы пушкиноведения», «Пушкинский сборник», «Проблемы современного пушкиноведения». Причем Евгений Александрович был не просто ответственным редактором, но и автором части статей в сборниках. С пушкинской темой связаны кандидатские и докторские диссертации преподавателей кафедры литературы.

Имя А.С. Пушкина занимало важное место в трудах Евгения Александровича. Особенно его интересовала философская лирика Александра Сергеевича, он даже включил соответствующую главу в учебник для учащихся 8-х классов средней школы.

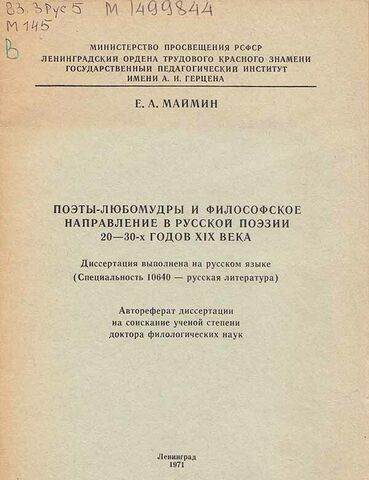

Философская лирика XIX века была важной темой в исследованиях Евгения Маймина. В 1971 году в ЛГПУ им. А.И. Герцена он защитил докторскую диссертацию «Поэты-любомудры и философское направление в русской поэзии 20-30-х годов XIX века».

«Любомудры – участники философско-литературного кружка в Москве "Общество любомудрия" (1823-1825): В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, А.И. Кошелев, С.П. Шевырев и другие. Изучали сочинения Б. Спинозы, И. Канта, И.Г. Фихте, Л. Окена и особенно Ф.В. Шеллинга, сыграли заметную роль в разработке диалектики и философии искусства в России. Издавали альманах "Мнемозина" (4 части, 1824 - 25)». [Современная энциклопедия. 2000]

Интерес к поэтам-любомудрам прослеживается в творчестве Евгения Александровича в течение долгого времени. Течение философского романтизма в России он считал одним из важнейших направлений романтизма. Кроме того, сам термин «любомудрие» участники общества использовали, чтобы подчеркнуть отличие от французских просветителей, что всегда отмечал и Евгений Маймин. «Русская мысль всегда отличалась сильной непосредственностью и импульсивностью: она особенно тесно была связана с жизнью. Не удивительно, что отвлеченным построениям она часто предпочитала живую плоть поэтического образа. Именно потому в развитии оригинальных философских идей в России поэтическая мысль играла роль, во всяком случае, не меньшую, нежели мысль научная и прямо философская. Поэзия в определенные времена и при определенных условиях тоже может стать философией, стать мудростью высокого и общего значения. В русской жизни она нередко бывала ею».

В диссертации Евгений Александрович подчеркивает, что философские произведения создавались в русской литературе в разное время, даже раньше XIX века, но именно в 20-х годах философское направление стало интенсивным, распространенным и теоретически осознанным. И, несмотря на связь с немецким романтизмом и схожесть лозунгов, «в конечном счете не немецкие идеи, а русская действительность и ее требования определили характер поэтических и эстетических исканий любомудров».

Первое место среди любомудров по размерам дарования и личному значению Евгений Маймин отдает Веневитинову, но рассматривает и других авторов. Отдельного внимания заслуживает поэтическая лирика Пушкина, последняя же глава исследования полностью посвящена анализу поэтики Тютчева – по свой природе романтической, но при этом близкой реалистическим пьесам зрелого Пушкина.

В 1975 году в издательстве «Наука» выходит книга «Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев», посвященная «той особенной и существенной роли, которую в жизни и истории играла русская философская поэзия первой половины XIX в. Она представляла собой почти в равной мере и поэзию, и самобытную, оригинальную поэтическую философию».

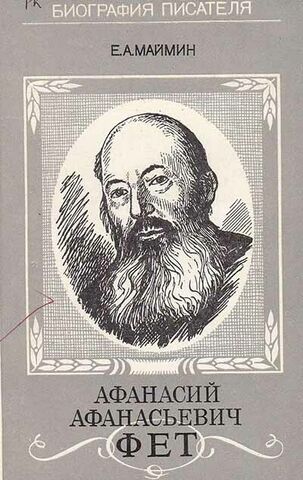

Всё большее углубление в исследование русской поэзии XIX века привело Евгения Маймина к изучению противоречивой и неоднозначной личности Афанасия Фета, который, по словам Евгения Александровича, «не только великий, но и один из самых трудных для изучения русских поэтов» из-за недостаточной изученности, множества вопросов, на которые наука о литературе не дает ответов: «как уживался в Фете человек, довольно мрачно взиравший на каждодневную жизнь, расчетливый в поступках и практических делах, консерватор по убеждениям – и тончайший поэт-лирик?» Почему популярный сейчас поэт активно не принимался революционную эпоху 60-х годов XIX века?

Трудность изучения и множество нерешенных вопросов не только не пугают Евгения Маймина, наоборот, «это-то и делает нашу задачу особенно увлекательной. И научной в точном смысле слова. Всякое научное знание – в том числе и знание о литературе – начинается со всевозможного рода загадок и вопросов. Ими оно и питается. Там, где все абсолютно ясно, не может быть научного интереса, там нет, по существу, нужды в глубоком изучении предмета». Евгений Александрович не просто глубоко изучает жизнь и творчество Афанасия Фета, он, пожалуй, делает самое важное и сложное дело – пишет о нем книгу для учащихся средней школы. Последнюю главу в этой книге Евгений Маймин начинает трогательными и пророческими словами: «Биография поэта не кончается его смертью. Как в жизни поэта самое главное - его творчество, так и особенно после смерти».

Евгений Маймин – писатель

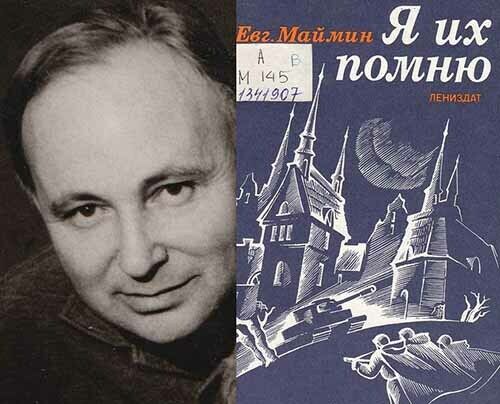

Евгения Александровича Маймина знают в первую очередь как преподавателя и литературоведа. Однако, многие забывают, что он был еще и писателем.

Даже его дочь пишет об этом в статье Urbi et orbi: «Мне всегда казалось, что преподавание и творческая деятельность критика и литературоведа совокупно составляли основу жизни отца. Причем ни та, ни другая сторона не существовали отдельно. И только гораздо позже я поняла, что была еще одна, потаенная, сфера деятельности, привлекавшая его, и которой он словно стыдился. Ею было писательство. По-настоящему же я это поняла – смешно и стыдно сказать – всего лишь год назад, когда в руки мне попались уже неоднократно цитированные в этой статье дневники студенческих лет папиной сокурсницы Валентины Базановой. Именно там я прочла, как отец – однажды, во время одной из вечерних прогулок – признался ей, волнуясь, что видит свое будущее как писателя. Почему он целиком и полностью не ушел в прозу? Об этом я уже никогда не узнаю. Остается только сожалеть, что это не свершилось, во всяком случае, так, как он сам того хотел. Потому что я твердо уверена, что ему было что сказать. И он мог сказать. Но не сказал…»

В Союз писателей Евгений Александрович подал документы неохотно, его уговорил бывший ученик Александр Александрович Бологов, возглавлявший Псковскую писательскую организацию. При обсуждении кандидатуры другой писатель-фронтовик Андрей Михайлович Турков сказал: «Да какое еще может быть обсуждение кандидатуры? Это же смертник!»

Дело в том, что уже в начале Великой Отечественной войны Евгений Маймин служил в сложных и чрезвычайно опасных местах, например, был командиром зенитного 45-миллиметрового противотанкового орудия – на такой должности люди выживали редко. Недаром солдаты называли это орудие «Прощай, родина!»

Но он выжил. Этому посвящен его рассказ «Сорокопятка»:

«– Сорокопятка, – повторил я. – Прямой наводкой по немецким танкам и пехоте!

На глазах у контуженного неожиданно показались слезы:

– Что же ты сразу не сказал? Друг ты мой дорогой! Да ты же… Да ведь это же смерть! Р-россия! Р-родина! Да ведь сорокопятка – верная смерть!

Он заплакал. Плача, он все время повторял:

– Сорокопятка – это смерть. Знаю, хорошо знаю. Смерть и гибель».

Н.Л. Вершинина, говоря о Евгении Маймине, пишет: «С Псковом (и не только с ним) связан один из любимых Евгением Александровичем жанров – жанр «портрета», наиболее отвечающий его представлению о личности человека как неповторимой индивидуальности и, вместе с тем, социально-историческом явлении. Маймин запечатлел Псков «в лицах», тем самым соединившись с ним на уровне «человековедения», как тому учила классическая русская словесность».

Евгений Александрович написал целый ряд воспоминаний: это и филологи Борис Эйхенбаум, Борис Томашевский, Лев Дмитриев, и историк Леонид Творогов, и учитель Николай Колиберский и другие.

В 1989 году Евгений Александрович наконец издал сборник военных рассказов под названием «Я их помню». Название говорящее – в своей прозе он вспоминает важных для себя людей, потому что «второе умирание – стирание из памяти людской – еще страшнее первого, физического. И потому в отцовской прозе – наряду с очерками о людях известных, ярких, уже, во всяком случае, оставивших свой след (отец писал о Томашевском, Эйхенбауме, Творогове, Колиберском, Скобельцыне, Л. А. Дмитриеве), – люди, никому не известные: боец Гасанов, капитан Петров, комбат Бурцев, наконец, пьяница Максимыч из нашего псковского двора, с которым они, как оказалось, вместе «Лиманы брали». Все они тоже – и тем более – имели и обретали в его прозе право на память,» - пишет Екатерина Дмитриева (Маймина) в статье «Urbi et orbi».

Сам Евгений Маймин в интервью говорит так: «Я прошел войну от начала до конца, и хотя там, сами понимаете, не было весело, мы все равно находили возможность радоваться. И сейчас, когда я с вспоминаю своих замечательных товарищей, радостное чувство, что такие люди были и я их знал, вдруг возникает во мне. И это помогает жить».

Сборник начинается повестью «За рекою – белые домики», посвященной «товарищам по Великой Отечественной войне, солдатам и командирам 157-й стрелковой дивизии». Поражают реалистичностью автобиографические рассказы Евгения Александровича – и неудивительно: кто, как не он, прошедший всю войну и четырежды раненый, мог лучше написать о санитарном поезде, голоде, потерях? Рассказы так или иначе связаны с войной и страшными ранами, которые она оставила на людях, – у каждого травмы разные, но у всех по-своему тяжелые.

Совсем недавно – в 2018 году – дочь Евгения Александровича нечаянно нашла в архиве отца неопубликованную пьесу «Бунт профессора Аврова» и напечатала ее в журнале «Звезда». Это очень личная пьеса, «посвященная бунту, который, в общем-то, так и не состоялся». Вероятнее всего, пьеса тесно связана с судьбой любимого учителя Евгения Маймина – Бориса Эйхенбаума.

***

Ученики Евгения Маймина вспоминают о нем как о любимом учителе и замечательном, добром и светлом человеке: «От Евгения Александровича осталось много, очень много света, которого хватит и на друзей, и на коллег, и на учеников». Память о Е.А. Маймине жива и непреходяща.