В начале было Слово. Да, слово. К великому сожалению, именно СЛОВО и явилось первопричиной всех бед начала 30-х годов XX столетия. СЛОВО – это Борис Зайцев и Иван Бунин, Марина Цветаева и Борис Пастернак, Николай Гумилев и Игорь Северянин и многие другие.

«Невозвращенцы» и «возвращенцы», подвергшиеся репрессиям, те, кто не принял новую Россию, но и не покинул ее в тяжелый час, те, кто попытался начать новую жизнь на чужбине, но не смог жить вдали от родины. ОН ТАМ был никому не нужен, собственно, как и здесь… Но ТАМ – это совсем не то, что «ДОМА». А «дома»… стали «врагами народа» в одночасье (могу предположить - потому, что СЛОВО оказалось сильнее всех других аргументов для… «чистки рядов»).

Как мы любили горько, грубо.

Как обманулись мы, любя,

Как на допросах, стиснув зубы,

Мы отрекались от себя.

И находили оправданье

Жестокой матери своей

На бесполезное страданье

Пославших лучших сыновей.

О. Берггольц (рупор блокадного Ленинграда. Была арестована беременной. Почти семь месяцев тюрем, допросов. Ребенок погиб в утробе. За что? Был бы поэт, а вина найдется)

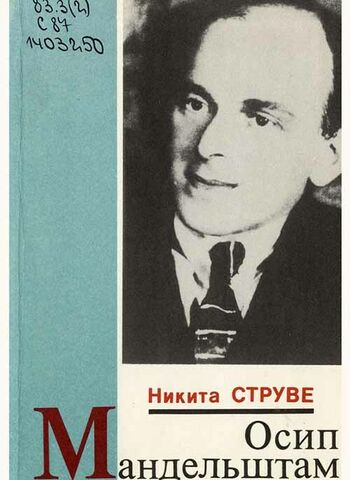

Ведь ничто не предвещало, что Мандельштам станет поэтом времени во всех его измерениях - в особенности и в большей степени, чем все другие современники, поэтом своего времени: на первых шагах ребячливый и остроумный хронограф всего того нового - образы, жесты, действия - что привносила цивилизация XX столетия, затем испуганный наблюдатель великой ломки века, плывший против течения, пришвартовавшийся ко времени через отказ от него, требую¬щий права быть современником в неравной борьбе один на один с властями мира сего, смело выступающий в бой и даже, как некогда первохристианин, идущий на смерть, чтобы стать в полном смысле этого слова свидетелем, мучеником своего времени. Так, во всяком случае, говорит о нем автор книги «Осип Мандельштам» Никита Струве

Струве, Н. А. Осип Мандельштам / Никита Алексеевич Струве ; [перевод с французского]. - Москва : Русский путь, 2011. - 305, [1] с. : факс. ; 21. - Библиогр.: с. 302-303 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85887-384-6.

Известнейший французский русист, издатель и переводчик, публицист, исследователь проблем русской эмиграции и культуры России, относительно недавно, в 2016 году, покинувший сей мир. Для полноты картины добавлю, что Струве окончил Сорбонну и с 1950-х годов преподавал в Сорбонне русский язык. В 1963 на французском языке вышла книга Струве, посвящённая истории Церкви при советской власти («Les chrétiens en URSS»). Эта книга вызвала общественный резонанс во Франции, была переведена на пять языков. В 1979 году Никита Струве защитил докторскую диссертацию об Осипе Мандельштаме (издана на французском, впоследствии - в авторском переводе на русском языке). В том же году стал полноправным профессором Университета Париж X (Нантер), позднее - заведующим кафедрой славистики (кроме того, главный редактор журналов «Вестник русского христианского движения» и «Le messager orthodoxe». Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999)).

Предлагаемая книга - автоперевод исследования о Мандельштаме, написанного на французском языке, представленного в 1979 году на соискание докторской степени парижского универ¬ситета и опубликованного в 1982 году.

Однако, основная концепция книги сложилась много раньше и была изложена в короткой статье на русском языке, напечатанной дважды, в качестве предисловия к III тому собрания сочинений Мандельштама(1968) (в переработанном виде она послужила предисловием и к «Избранному Мандельштама», Париж, 1983). Тезисы тогда же получили одобрение Надежды Яковлевны Мандельштам, супруги поэта, которая до самой смерти не переставала делиться с автором архивными данными и советами.

Издание трехчастно. Часть первая. «Судьба Мандель¬штама».

Понятие судьбы сегодня на Западе, склонном к голому формальному методу, мало популярно. В христианском преломлении, судьба не слепой рок, она предполагает высший смысл, таинственную синергию (сотрудничество) между велением Божьим и волей человека, свободное исполнение человеком Божьего замысла. Мандельштам не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение. За последнее время в зарубежной критике наблюдается желание принизить подвиг Мандельштама: напоминают о его соглашательских настроениях в 20-х годах или о пресловутой покаянной оде Сталину, которой в 1936 году затравленный поэт надеялся смягчить свою горькую судьбу. В Советской России, где Мандельштам до 1987 года был все еще под запретом (одно единственное, и то неполное, издание стихов за полвека!), заговорили о нем как о предшественнике «социалистической перестройки»! Но тщетные попытки найти себе место в пореволюционных условиях, а после первого ареста необходимость «жить, дыша и большевея» - лишь неотвратимые соблазны и неизбежные отклонения на главном пути.

Судьба Мандельштама, разумеется, не ограничивается его гибелью. Она стоит в неразрывной взаимосвязи со стройным видением мира и с неповторимым, ни с каким другим не сравнимым голосом. Голос предполагает идею, идея не существует вне голоса, оба творят судьбу, но и, в свою очередь, творимы ею. Начав с судьбы, «располагающейся вокруг мученической кончины, как вокруг своего солнца и поглощая его свет», мы естественно переходим к тому, что эту судьбу определяет: то безусловно-христианское восприятие мира, которое и позволило Мандельштаму противостоять разрушительным силам века. Борьба с безвременьем была решающей в изменении голоса Мандельштама, который, не переставая крепнуть, достиг в московский и воронежский периоды «десятизначной мощи». Поэтика Мандельштама, как, впрочем, и всякого подлинного поэта, не сводится к приемам, а коренится в самых глубинах духа. В недавно опубликованном письме 1922 года, к запоздалому акмеисту, Мандельштам писал: «...акмеизма нет совсем. Он хотел быть совестью поэзии, он суд над поэзией». Исторические события заставили подлинных акмеистов пойти дальше: «быть одновременно и совестью века и судом над ним».

А ведь первые стихи Мандельштама, по крайней мере те, что он счел достойными войти в сборник «Камень», лишены красок, движения, находятся как бы вне времени и пространства. Они выплывают из тумана и тишины, на грани небытия, как первые созвучия Шестой симфонии Чайковского: Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа, / Среди немолчного напева / Глубокой тишины лесной…

Мир, который Мандельштам пытается описать апофатически, отрицательными эпитетами - неопределен, неверен, почти иллюзорен, как детские игрушки. Он слишком беден, слишком пуст, отчего отказывается от самоутверждения, тянется к возврату в бесформенное, хочет развоплотиться, вернуться в царство теней. Личное бытие не более надежно: поэт сомневается даже в собственной реальности, даже в смерти, которая в каком-то смысле эту реальность удостоверяет: Неужели я настоящий / И действительно смерть придет? В этом неявном мире нет ничего абстрактного, головного, как в ранней поэзии 3. Гиппиус. Мандельштам любит переходное время дня или года, сумерки на склоне лета или на пороге весны, отсветы больше, чем прямой свет. В пустоте намечаются очертания, тем определеннее, что они редки: бирюзовая вуаль, небрежно брошенная на стуле, белизна тонких пальцев, ломающих бисквит или прядущих... Чаще всего это комнатные натюрморты, оживленные слабым движением. Поэт не отказывается от реальности, но она строго ограничена. Свою «бедную землю» он вынужден любить, «оттого что другой не видал». Самая непосредственная данность - тело, он воспринимает его как и заданность, что предвещает в будущем активное отношение к миру: Дано мне тело - что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим? / За радость тихую дышать и жить, / Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок.

Музыка для него тоже находится на грани небытия, а ведь без веры в нее невозможно никакое творчество. Он ее нащупывает у самого источника, там, где она неотделима от безмолвия: «далеко от эфирных лир»: Я слушаю своих пенатов / Всегда восторженную тишь.

Мандельштам нарочито подчеркивает противопоставление между звуками и тишиной, чтобы передать музыкальность в ее исконной чистоте: Слух чуткий парус напрягает, / Расширенный пустеет взор / И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор.

Но эта апофатическая поэтика не имеет, как у Тютчева, философских корней. Мандельштам тут выступает как художник, причем как художник начинающий, который как бы боится воплощения. Если он склонен скрывать «мысли и мечты», если «ни о чем не нужно говорить», то это не из опасения быть непонятым, а чтобы предохранить чистоту «кристаллической ноты». «Silentium» Мандельштама не догмат и не приказ, а мечта о запредельном, точнее, проявление требовательности молодого поэта к самому себе. То, что музыка так неуловима, заставляет Мандельштама усомниться в реальности своего «я» и наполняет его терпкой печалью: Отчего душа так певуча / И так мало милых имен, / И мгновенный ритм - только случай. / Неожиданный Аквилон? Он подымет облако пыли, / Зашумит бумажной листвой / И совсем не вернется – или / Он вернется совсем другой.

Иллюзорный мир не может долго длиться без того, чтобы развеяться или, наоборот, определиться. К 1912 году в мироощущении Мандельштама происходит резкая, коренная перемена: туман рассеивается, тишина удаляется, чтобы уступить место конкретным чертам или полным звукам. Эта перемена в первую очередь определяется внутренней необходимостью, но она одновременно и знак времени. Мандельштам вступает на поэтическое поприще в кризисное для поэзии время: 1909-1912 годы знаменуют собой распад символизма и нарастание новых школ - акмеизма и футуризма.

Тем временем политическая ситуация деградировала, материальные условия становились невыносимыми, и многие представители интеллигенции стали искать прибежище на юге России.

Начинается эра расставаний, которая и в личной жизни Мандельштама, и для всей страны уже не будет знать конца. Мандельштам обессмертил ее заклинательным двустишием, которое столькие потом применили к своей судьбе: Кто может знать при слове - расставанье, / Какая нам разлука предстоит.

Расставание с родным городом, с близкими предполагает и новые - часто хрупкие - встречи: в Киеве, где собралось много столичных писателей, Мандельштам познакомился с молодой художницей, Надеждой Хазиной, которая через несколько лет станет подругой всей его жизни. Но междоусобица захватывает и Киев. Мандельштам расстается с Надеждой и ищет дальнейшее убежище в каменистой Тавриде, в Коктебеле, возле Максимилиана Волошина. Пока бушует гражданская война, работая на крымских виноградниках, Мандельштам отходит от злобы дня (если не считать методического описания Феодосии при Врангеле), противопоставляя ей вневременность поэзии и религиозной веры. В Крыму он прославляет бескорыстность поэтического творчества и вновь мечтает о золотом веке: Где только мед, вино и молоко, / Скрипучий труд не омрачает неба, / И колесо вращается легко.

В Крыму поэзия Мандельштама становится еще более христианской и находит себе опору по ту сторону времени. Сборник «Tristia» заканчивается прославлением православной литургики, панихид, молебнов, и в первую очередь великих служб Страстной Пятницы в Исаакиевском соборе в Петербурге.

Именно потому, что он погружается в глубинные, надысторические слои времени, Мандельштам не соблазняется эмиграцией: Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

Не дожидаясь неминуемого падения Крыма, Мандельштам вместе с Ильей Эренбургом перебирается в меньшевистскую Грузию. Оттуда он возвращается в разоренный Петербург, где старается приспособиться к новым условиям, без большого успеха. Если ему удается кое-как заработать себе на жизнь переводами, то и его поэзия, и все его вкусы остаются совершенно чуждыми официальной государственной линии.

Вдохновение слабеет. С 1921 по 1925 год Мандельштам сочинил всего лишь стихотворений двадцать, образующих своеобразный цикл, в котором обновляются и темы, и выражения. Цикл этот знаменует собой поворот в его творчестве: начинается та тяжба, которую время предъявляет поэту, или, обратно, которую поэт предъявляет времени.

Две основные темы в нем преобладают: угасание гармонии и смертельная рана века. Первое двустишие стихотворения, открывающего цикл, гласит без обиняков: Нельзя дышать, и твердь кишит червями, / И ни одна звезда не говорит.

**********

В феврале того же 1921 года, в своей речи, посвященной 83-летию со дня смерти Пушкина, Блок заявил: «Поэт умирает, потому что ему дышать нечем». «Уходя в ночную тьму», автор «Двенадцати» предостерегает новых чиновников от посягательства на этот раз не на «ребяческую свободу либеральничать, но на творческую свободу, на тайную свободу, необходимую поэту для освобождения гармонии». Присутствовал ли Мандельштам на этой исторической речи? Мы не знаем с точностью, хотя в те месяцы он находился в Петербурге. Так или иначе, мандельштамовское «нельзя дышать» на полпути творческой карьеры перекликается с блоковским «дышать нечем» перед началом его агонии. Уходящий символист и утверждающий себя акмеист соединились в общем согласном свидетельстве.

В этом первом программном стихотворении Мандельштам вспоминает концерты классической музыки, которые завелись в начале века в стеклянном холле Павловского вокзала и о которых он так красочно-тонко написал в «Шуме времени». В стихах - это сон, и, как часто бывает в снах, Мандельштам видит, что пришел слишком поздно: музыка еще слышна, но она «звучит в последний раз». И впервые в творчестве Мандельштама появляется тема страха: Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

Мандельштам передает невозможность гармонии лермонтовским образом космической музыки, но наделяя его отрицательным знаком. У Лермонтова в ночной тишине «звезда с звездою говорит». У Мандельштама - обратное, «ни одна звезда не говорит», космическая гармония нарушена. Начав со скрытого упоминания блоковского «удушия», не имеет ли Мандельштам в виду в этом стихотворении и трагическую смерть поэта-друга Николая Гумилева? Только к нему может относиться выражение «на тризне милой тени». Таким образом мы имели бы здесь плач по обоим поэтам, расширяющийся до плача о всей поэзии. В цикле наблюдается напряженный внутренний диалог. Призывая Бога в свидетели - все в том же первом стихотворении, - Мандельштам удостоверяется: «... есть музыка над нами». Но в соседних стихах он уже сомневается: И подумал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, В этой вечной склоке ловить Эолийский чудесный строй! «Какая боль... для племени чужого / Ночные травы собирать».

Поэзия как бы «уворована» у века, которому она не нужна. Чтобы выжить, поэзия должна пройти через распад своих составных частей: «розовой крови связь» и «травы сухорукий звон» - два взаимодополняющих образа, означающих: первый - источник, а второй - завершение вдохновения, - должны будут распроститься: первый «скрепится», а второй уйдет «в заумный сон». Эти смелые метафоры объявляют целую программу: одни стихи отныне будут звучать как вызов или окрик, другие обрастут зашифрованным языком как, например, «Грифельная ода».

Один советский критик справедливо отметил «развал» акмеизма: «Гумилев умер, Ахматова молчит. Мандельштам «Грифельной одой» пошел по новому пути». Трагическая гибель Гумилева, казненного за «противогосударственный заговор» через неделю после смерти Блока, вынужденная немота Ахматовой (если она и писала, то в стол), новая зашифрованная манера Мандельштама - по-разному отображают, до чего была доведена поэзия при новом режиме. Нам возразят, что мы имеем тут дело только с акмеистами и с определенным родом поэзии. Но самоубийство Есенина в 1925-м, а пятью годами позже тот же поступок Маяковского показывают, что акмеисты первые поняли и ис-пытали на себе новый статус поэзии, «единой и неделимой», по выражению Блока.

….

Несколькими годами позже Ахматова соединит свой голос с голосом Мандельштама: в «Реквиеме» она свою личную боль возведет в крик «стомиллионного народа». Но в самом начале 30-х годов, когда заканчивается порабощение литературы, Мандельштам действительно один из всех дерзает состязаться с историей. Духовная мощь, которая взрывает его поэзию, меняет и ее язык: восполнение уже не недостаточности, а провала истории, который «выше наших сил» (ведь в те годы идет геноцид крестьянства), предполагает равное восполнение недостаточности языка. Этим объясняется игра слов на грани фантастики, которая позволяет Мандельштаму заново определить песенную силу: небо - небесный свод, становится нёбом - внутренней сводчатостью рта... Удвоенная песенная мощь, дважды восполняющая и историю и язык, рот, пространный, как небо, проявляются в стихотворении «Ленинград», которое Мандельштам посмел не только написать, но еще и напечатать (по какой непонятной ошибке цензура его пропустила?) в «Литературной газете» (от 23 ноября 1931 г.). Двустишья-анапесты звучат жестко и однообразно, как погребальный звон, возвещающий гибель города, эпохи, тысяч личных судеб. Дыхание поэта сдавленное, задыхающееся, трагическое, но и победное.

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда - так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса.

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Невольно напрашивается сравнение со стихотворением, посвященным Петербургу в 1918 году, в котором Мандельштам воспевал падение столицы. Но здесь речь идет уже не о вневременном Петрополисе, а о Петербурге-Ленинграде: заглавию «Ленинград» и прилагательному «ленинградский» противосто¬ит двойное симметрическое взывание к городу в исконном его названии «Петербург!» Нет больше «страшных высот», «мерцания звезды» и других космических метафор, наоборот, город-мученик врывается в нас, проникает в наше сокровенное бытие, вплоть до утробного, биологического.

Город, с которым поэт сроднился до того, что чувствует его в своих прожилках, навевает болезненные воспоминания детства: припухлые же¬лезы, рыбий жир. Детские слезы как бы сливаются со слезами, которые вызвало в нем возвращение в город, оказавшийся мертвым. Черные и желтые краски, привычные у Мандельштама в описании еврейской семейной среды и Петербурга (семья и город в его подсознании до некоторой степени слиты), сгуща¬ются вплоть до того, что становятся материей: деготь, желток. Торопливость зловещей встречи («скорей же» повторено дважды) ведет к центральному заявлению четвертого двустишья: «... я еще не хочу умирать». Это заявление перекликается с пушкинским «но не хочу, о други, умирать», однако тональность его иная. У Пушкина это интимная дума, смягченная дружбой и мечтой ό возможной любви; подлежащее отсутствует и перенесено на утверждение жизни: я жить хочу. У Мандельштама призыв Петербурга в качестве свидетеля придает заявлению общественно-магиче¬ский характер. В строке каждое слово существенно: как ярко выраженное подлежащее, так и наречие «еще», означающее, что в какое-то определенное, им самим выбранное время Ман¬дельштам даст свое согласие на смерть. Тут нет отказа от смерти, но желание превратить насильственную смерть в добровольный подвиг. Гумилев, вглядываясь в неизбежно тра¬гический исход человеческой жизни заявлял несравненное право Самому выбирать свою смерть.

************

О творческой манере Мандельштама можно говорить бесконечно долго; о нем создано немало ценнейших исследований, более полутора десятка книг и около сотни статей. Почти все они касаются лишь отдельных сторон или периодов его творчества или ограничиваются анализом отдельных стихотворений.

Задача, которую поставил перед собой Никита Струве, заключалась в том, чтобы дать посильно целостный подход к Мандельштаму. Правда, в стороне осталась эмпирическая личность поэта и подробности его биографии.

Чтобы восполнить этот пробел, авторский коллектив в виде приложения составили мозаичную картину трудов и дней Мандельштама из отрывочных сведений и немногочисленных воспоминаний о нем. Мало внимания, как отметили критики, уделено особенностям прозы Мандельштама: но несмотря на ее высокохудожественные качества, она все же лишь обрамление и комментарий к его стихам.

Книга изначально предназначалась для западного читателя - для русского читателя многое следовало выразить иначе. Перелагая на русский, Струве «со товарищи» исправили ряд ошибок и недочетов. Но писать новую книгу, заново формулировать уже раз «отлившиеся» мысли, не было возможности. Такой, какой она есть, т.е. переводной, а тем самым и вторичной, книга отдается на суд ее возможных новых читателей.

Автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком. Вспоминает Надежда Павлович: «С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами... Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения». А сам Блок внес в дневник следующую запись: «Гвоздь вечера - И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов - очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его <стихотворение> "Венеция"». Характеристика «человек-артист» на языке Блока была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал.

Пройдет не так уж много времени, и в литературном приложении к газете «Накануне» от 18 июня 1922 года появится такой отзыв о поэте: «По общему мнению, последние стихи Мандельштама - изумительное явление в современной русской литературе, аналогичное только разве прозе Андрея Белого».

Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт: «Я его стихи до этого не особенно любила ("Камень"), они мне казались неподвижными и сухими <...>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. "Одиссей... пространством и временем полный..." Это был шквал. Очень понравилась мне и "Венеция"». «Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, - пишет далее Арбенина. - Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще - как это ни странно, что-то вроде принцессы - вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний - он на все был "согласен" <...>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <...> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве». Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.

Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт: «Я его стихи до этого не особенно любила ("Камень"), они мне казались неподвижными и сухими <...>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне близкую тему: Греция и море!.. "Одиссей... пространством и временем полный..." Это был шквал. Очень понравилась мне и "Венеция"». «Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, - пишет далее Арбенина. - Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще - как это ни странно, что-то вроде принцессы - вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний - он на все был "согласен" <...>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <...> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве». Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.

Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Эмильевича и Ольги Николаевны. Другая сторона - ведомая только поэту - нашла отражение в мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими...» (1920), обращенном к Ольге Николаевне. В этом стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но мука - неизбежная и пытка - желанная:

Я наравне с другими

Хочу тебе служить,

От ревности сухими

Губами ворожить.

Не утоляет слово

Мне пересохших уст,

И без тебя мне снова

Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,

Но я тебя хочу,

И сам себя несу я,

Как жертву палачу.

Тебя не назову я

Ни радость, ни любовь.

На дикую, чужую

Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,

И я скажу тебе:

Не радость, а мученье

Я нахожу в тебе.

И, словно преступленье,

Меня к тебе влечет

Искусанный в смятеньи

Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,

Мне страшно без тебя,

Я никогда сильнее

Не чувствовал тебя,

И все, чего хочу я,

Я вижу наяву.

Я больше не ревную,

Но я тебя зову.

В конце ноября 1920 года Мандельштам написал еще одно стихотворение, навеянное встречами с Арбениной:

В Петербурге мы сойдемся снова,

Словно солнце мы похоронили в нем,

И блаженное, бессмысленное слово

В первый раз произнесем.

В черном бархате советской ночи,

В бархате всемирной пустоты,

Все поют блаженных жен родные очи,

Все цветут бессмертные цветы.

Впоследствии эти строки совсем с особым чувством станут вспоминать те обитатели Дома искусств, которые предпочтут «бархат всемирной пустоты» «черному бархату советской ночи». Разобранное на цитаты и растиражированное по десяткам эмигрантских мемуаров о Мандельштаме, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и ответов. Среди лучших - лаконичное десятистишие Георгия Иванова начала 1950-х годов:

Четверть века прошло за границей,

И надеяться стало смешным.

Лучезарное небо над Ниццей

Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга,

Шорох волн, золотое вино...

Но поет петербургская вьюга

В занесенное снегом окно,

Что пророчество мертвого друга

Обязательно сбыться должно.

Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до начала марта 1921 года. Год спустя он признавался: «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству; и ничего мы не делали». Этот период вместил в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не слишком охотное участие в возрожденном Гумилевым «Цехе», а также несколько их совместных поэтических выступлений. Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной, остались еще живые, выцветшие афиши того времени - о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.

В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев.

Из «Второй книги» Надежды Яковлевны: «Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу <Козинцеву-Эренбург>, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес - нас успели выселить. В марте он приехал за мной - Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей - это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались».

*********

Двадцать второго октября 1938 года отчаявшаяся, изверившаяся Надежда Яковлевна написала Осипу Эмильевичу. Это было ее прощание с мужем: «Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюша – наша детская с тобой жизнь – какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье – и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети – ты ли – ангел – ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала Шуре (брату Мандельштама. – О. Л.): Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу.

Это я – Надя. Где ты?

Прощай, Надя»

***********

Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования станет сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи… Это тоже много. У других и этого нет», – писала Надежда Яковлевна Борису Кузину 8 июля 1938 года. «Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые – как стихотворение о Сталине, но не только его – не смея даже записать». Поэтому не должны удивлять панические строки из письма Надежды Яковлевны Кузину от 14 января 1940 года: «Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как раз вспоминала. Очень мучительно. А некоторых я не могу вспомнить. И счет не сходится – нескольких просто не хватает – выпали».

Только после XX съезда изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 1930–х годов наконец нашли своего читателя. Бессчетное число раз переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами: представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем, в 1963 году, в мюнхенском альманахе «Мосты»…

В который раз задумываюсь над тем, как ломались судьбы людей в сталинский период, перелистывая страницы книги о Мандельштаме. Ведь мои эмоции – ничто по сравнению с теми, что предстоит испытать потенциальному ценителю творчества одного из самых известных представителей Серебряного века.

**********

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,

Тащи с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому

Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели

При свете утренней звезды,

Держи лентяйку в черном теле

И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,

Освобождая от работ,

Она последнюю рубашку

С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,

Учи и мучай дотемна,

Чтоб жить с тобой по-человечьи

Училась заново она.

Она рабыня и царица,

Она работница и дочь,

Она обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Ну признайтесь – слышали! Нет в бывшей Стране Советов и сегодняшней «обновленной» России человека, который бы не кивал головой в знак согласия, когда произносили: «Душа обязана трудиться и день и ночь». Прославился. Мне кажется, что именно эти строки Николая Заболоцкого запали в душу. Ведь повторяли, а, возможно, даже и не знали (перед теми, кто знал и знает, - «снимаю шляпу»), чьи именно слова.

А стихи Николая Заболоцкого. А вот еще:

Зацелована, околдована,

С ветром в поле когда-то обвенчана,

Вся ты словно в оковы закована,

Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,

Словно с темного неба сошедшая,

Ты и песнь моя обручальная,

И звезда моя сумашедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,

Обниму их с неистовой силою,

И слезами и стихотвореньями

Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,

Дай войти в эти очи тяжелые,

В эти черные брови восточные,

В эти руки твои полуголые.

Что прибавится - не убавится,

Что не сбудется - позабудется…

Отчего же ты плачешь, красавица?

Или это мне только чудится?

«Ну, - скажете вы, - это уж точно мы знаем. Слышали песню, даже подпевали». Точно. Прямо «народным» стал поэтом. Потому что народ поет его стихи. А называются «Признание» и посвящено жене Кате…

Вот в те же голодные 20-е, когда творили изумительные Анна Ахматова, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Александр Блок, писал и он.

Один из сайтов предлагает следующую характеристику творчества поэта: «Среди поэтов и писателей XIX века можно выделить нескольких личностей, отличающихся нестандартными взглядами на жизнь, собственное творчество и политические события. Одним из таких людей считается Николай Заболоцкий, биография которого наполнена необычными событиями и сложными периодами. Судьба множество раз испытывала характер поэта, но тот выдержал все и добился признания».

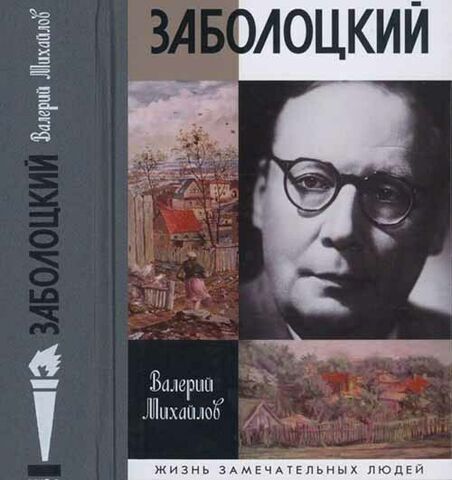

Валерий Михайлов, автор первой биографии «Заболоцкий», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» удостоверяет: прав автор статьи – поэт выдержал все. Не сдал своих А ведь обвиняли не в чем-нибудь, в антисоветщине.

Михайлов, В. Ф. Заболоцкий. Иволга, леса отшельница : [16+] / Валерий Федорович Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 2018 [т. е. 2017]. - 651, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., факс. ; 21. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 1876 (1676)). - Библиогр.: с. 648-649. - ISBN 978-5-235-04065-9.

Следует сказать, что биография - первая и очень удачная. Автор описывает все этапы становления и развития большого поэта и переводчика русской литературы, его окружение - друзей и недругов, сочувствующих и предателей, все перипетии его жизненного пути, что отражает сложность эпохи, в которой он жил.

« - Я только поэт… - однажды, под конец жизни, признался Заболоцкий. В записи Наталии Роскиной, близкой тогда ему женщины, а говорил он, по её воспоминанию, «в минуту душевного растворения», фраза немного длиннее. Но мы пока избираем именно эти начальные слова, потому что они важнее всего - и с точностью формулы выражают его существо, его душу, смысл и предназначение его жизни».

Он понял, что стал наконец поэтом в голодном и холодном Ленинграде 1920-х годов, когда начали появляться новые по качеству стихи, составившие позже его первую книгу «Столбцы».

А до этого были:

• рождение в Казани, недалеко от Кизической слободы 7 мая 1903 года семье агронома, трудящегося на ферме, и учительницы.

• детство в селе Сернул, которое располагалось в Вятской губернии. школьником издавал собственный рукописный журнал, в котором писал свои стихи.

• переезд в Уржум.

В 1920-м Заболоцкий перебрался в Москву, где сразу же поступил в университет, выбрав медицинский и историко-филологический факультеты. Что ему не понравилось в Москве, сейчас сложно сказать, но в этом университете Николай задерживается ненадолго.

Через некоторое время он перебирается в Петроград, поступает в Пединститут имени Герцена. Основным направлением выбирает иностранный язык и литературу. А ведь холодно-голодно было…

В 1925 году окончил институт. К этому времени у него на руках была довольно объемная тетрадь со стихотворениями. Если верить самому автору, он считал их откровенно плохими.

А вот служба в армии пошла ему на пользу: «окреп, закалился, выработал выносливость. В летнем военном лагере в Красном Селе под Ленинградом была не только строевая подготовка, но и тактические занятия, стрельбы, пешие многокилометровые броски с полной выкладкой. Кто знает, не будь этого сурового мужского опыта, удалось бы ему или нет выдержать потом, после ареста, изнурительную до предела тяжесть лагерей?» Кроме того, Заболоцкий позже признается, что жизнь в казарме сыграла роль своеобразного катализатора, который подстегнул творчество, перевел его в другое направление. Николай нашел свой неповторимый стиль. В первые годы после службы он написал произведения, заслуживающие внимания.

В 1929 году вышла первая книга стихов "Столбцы". Ею Николай Заболоцкий раз и навсегда утвердил своё имя в русской поэзии. Признанный теоретик стиха и литературный критик Ю. Н. Тынянов подарил молодому поэту свою книгу с надписью: "Первому поэту наших дней".

Но "Столбцы" стали единственной книгой, которую Н. Заболоцкому удалось составить самому: новаторские опыты поэта подверглись жесточайшей идеологической критике. В прессе появились предположения, что произведения Заболоцкого призывают народ восстать против власти и существующего порядка.

В дальнейшем у него вышли ещё три сборника стихов, опять же сильно урезанные цензурой. Испытав на редкость драматическую судьбу (восемь лет заключения в ГУЛАГе), Николай Заболоцкий после долгого, вынужденного молчания сумел вновь вернуться к поэзии и создал в 1940-1950-х годах - уже в классической манере - десятки лирических шедевров. Знатоки литературы при жизни ставили Заболоцкого вровень с Тютчевым, Боратынским. А один из наших современников таким образом определил его место в русской литературе: "Боратынский - стал крупнейшим поэтом XIX века в XX, Заболоцкий - станет крупнейшим поэтом XX века в XXI". Что тут скажешь… Только одно: через тернии – к звездам!

Возвращаясь к «Столбцам», отмечу: доброжелательные отзывы о книге в скором времени прервались и напрочь исчезли. В печати послышались совсем другие голоса, и откровенная ругань со временем только крепла. А потом началась неприкрытая травля…

Впрочем, победно шёл по стране 1929 год - год великого перелома. После нэпа и форсированной индустриализации началась другая кампания - коллективизация на селе, поначалу заявленная добровольной, но уже вскоре сделавшаяся насильственной, сплошной. Партия дала установку: ликвидировать кулачество как класс, что по-русски значит - уничтожить. Сталин выдвинул руководящий тезис: по мере приближения к построению социализма классовая борьба будет только обостряться. Звучит солидно, по-научному, как открытие.

Впрочем, как же ей, этой борьбе, не обостриться, если одних мужиков тысячами ставили к стенке, а других, с многодетными семьями, десятками тысяч погнали под дулами винтовок туда, где Макар телят не пас. В ближайшие несколько лет население крестьянской страны уменьшилось на десять миллионов человек. Эту цифру назвал сам вождь в беседе с приезжим журналистом. Впрочем, цифра была приблизительной: всех не пересчитаешь…

Никита Заболоцкий, сын поэта, пишет, что первой книжке отца с годом выхода явно не повезло: сложное и совсем не подходящее было для неё время. Тут надо бы добавить: а позже такая книга и вообще бы не появилась в печати на свет божий…

«Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) моментально отреагировала на изменения во внутриполитической обстановке и использовала новую ситуацию для подавления тех явлений в литературе, которые не укладывались в прокрустово ложе рапповских требований, - справедливо замечает биограф. - В обращении к членам Всероссийского союза писателей рапповцы провозглашали: „Получилось так, что классовый враг создал для себя агентуру в рядах советской литературы. Получилось так, что некоторые попутчики восстановительного периода в реконструктивный период социалистического строительства… перестали или перестают быть друзьями, спутниками, попутчиками пролетариата - объективно смыкаются с враждебными ему силами“ („На литературном посту“, 1929, № 17)».

Рапповцы, а вслед за ними и общесоюзные издания сначала «били» из всех своих орудий по Борису Пильняку и Евгению Замятину - за «белогвардейщину», а затем под огонь яростной критики попал Николай Заболоцкий.

Один из критиков доказывал, что «уродливые фантасмагории и больные видения Н. Заболоцкого» отнюдь не «детские сказочки», что это поэт весьма хитрый, себе на уме, пытающийся обмануть читателя.

«Основная беда Заболоцкого - в пустоте и бесцельности его метаний. <…>

Вот почему книга „Столбцы“, при всех попытках её автора сохранить ироническую маску на своём лице, раскрывает перед нами образ отщеплённого от общественного бытия индивидуалиста, всё духовное бытие которого (в эпоху социалистической революции!) поглощено без остатка темнотой, пошлостью, животностью, сохранившимися в нашей действительности. <…>

Заболоцкий юродствует, кривляется, пародирует Козьму Пруткова. <…>

Такая позиция отщепенца-индивидуалиста обусловила и все стилевые особенности творчества Заболоцкого, которые социально чужды делу выработки стиля пролетарской поэзии, а технологически реакционны при всей бесспорной оригинальности их».

Литератор Никандр Алексеев, один из руководителей Западно-Сибирского отделения пролетарско-колхозных писателей, в «Комсомольской правде» (декабрь 1929 года) уже уверенно, как нечто не требующее доказательств, называл Заболоцкого «реакционнейшим поэтом»

Ярлык найден: отщепенец-индивидуалист… - многим критикам ещё пригодится…

Жанр литературной критической статьи плавно сливался с жанром политического доноса, и к середине 1930-х годов они (статья и донос) стали практически неразличимы. Так сказать, близнецы-братья…

Недаром ГПУ, а затем НКВД стали пользоваться при оформлении арестованных писателей, то есть при составлении обвинительных заключений, услугами литераторов (заметим, оформить - словцо из профессионального жаргона органов следствия, обозначающее - завести дело, подвести под трибунал. Причём «докладные» литераторов иногда становились главным доказательством виновности подозреваемого. Сколько среди таких литературных помощников органов было энтузиастов-добровольцев, а сколько призванных, равно как и то, насколько щедро поощрялись или оплачивались их услуги, в общем не столь важно. Важно то, что один из таких литераторов-экспертов (Лесючевский) сыграл роковую роль в судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. Произошло это в 1938 году…).

А. Горелов (секретарь Союза писателей Ленинграда; «Стройка», 1930, № 1): «„Безумие“ Заболоцкого нужно рассматривать не как приём изображения действительности, а как следствие распада некоего социального сознания. <…> Стихи его несут печать социального проклятия, они уродуют всё, что попадает в прокрустово ложе их строк…»

Это пристрелка, а вот прицельный залп: «Творчество Н. Заболоцкого - это огоньки на могилах. В процессе гниения трупа на поверхность земли прорываются газы, вспыхивающие голубым свечением. В этих могильных огоньках есть своя поэзия, своя красота. Стихи Н. Заболоцкого - те же могильные огоньки, светящиеся подлинной поэзией. Поэзией отчаяния. Н. Заболоцкий - один из наиболее реакционных поэтов, и тем опаснее то, что он поэт настоящий. <…> Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жизненной доминантой наших дней. Поэзия безумия всесветной передоновщины, развиваясь, может уйти только в кривые закоулки откровенной мистики. Туда уходят «столбцы» поэта Заболоцкого».

Всех откровеннее был «лефовец младшего призыва» Пётр Незнамов, выступивший в журнале «Печать и революция» (1930, № 4) : «В поэзии у нас сейчас провозглашено немало врагов-друзей. Их, с одной стороны, принято приканчивать, а с другой - творчеству их рекомендуется подражать, - цинично рассуждал он. - Таков Гумилёв. В литературе он живёт недострелянным; и в ней сейчас бытуют не только его стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки».

Заболоцкий под огнём рапповской критики не терял присутствия духа. Публично он не отвечал - возможно, следуя аристократическому завету Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, / И не оспоривай глупца». Но завёл листок бумаги, куда выписывал «жемчужные зёрна» из статей и фельетонов про себя, вроде: «певец-ассенизатор», «отщепенец-индивидуалист» и т. д. «В компании друзей он важно зачитывал этот перечень, - пишет Никита Заболоцкий, - и все весело смеялись и шутили, хотя догадывались, что скоро им будет не до смеха».

Самое любопытное в истории травли поэта, что талант Заболоцкого не отрицали и самые яростные гонители поэта. Собственно, его стихи потому и вызвали волну оголтелой критики, что были исключительно даровиты, «радиоактивны». (Так, Михаила Булгакова, лишь только начала печататься его «Белая гвардия», забросали в печати десятками ругательных рецензий…) Подлинные глубины «Столбцов» открылись читателям и учёным далеко не сразу.

Иными словами, подлинную читательскую эмоцию – «не смех и не слёзы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения», как говорил Набоков, - писатель может вызывать только эстетическим способом. Стихотворение - не пасхальное яйцо и не рождественская открытка, а хитро расставленная поэтом сеть, в которую ловится читательская душа. Если Заболоцкого и можно назвать «поэтом мысли», то под мыслью здесь следует понимать такую сноровку и смётку ловкого птицелова».

******

Ему было 25 лет - и он достиг своей цели: стал поэтом.

А в 1930 году, к удивлению друзей, Заболоцкий женится - на выпускнице педагогического института Екатерине Васильевне Клыковой, тремя годами его моложе. Так началось его возвращение к основам. «Вера и упорство, труд и честность» - вот жизненное кредо вчерашнего озорника-обэриута из его письма невесте (1928). На этих принципах и закладывается его брак, да ещё - на чисто крестьянском домострое. Пылкой влюблённости - не видим. Это был осмотрительный, хорошо рассчитанный шаг разумного эгоиста, согретый, понятно, взаимным влечением. Душа, главный человеческий капитал, вкладывалась в предприятие надёжное. Семья должна была стать щитом от внешнего мира, всегда чуть-чуть враждебного художнику, да и человеку вообще, иногда же - и просто кровожадного. И Заболоцкий не промахнулся. В 1932 году он пишет тому же приятелю: «Я женат, и женат удачно».

Первокурснице Кате Клыковой было 17 лет, когда она впервые увидела своего будущего мужа. Подруга кивнула ей на кучку парней-старшекурсников, что-то горячо обсуждающих…

…Родились сын Никита, затем дочь Наташа. Женщину вполне устраивал домостроевский уклад в их семье: муж запретил ей работать и ее профессией стало просто быть женой и матерью. Других ролей в этой жизни у нее не было.

Да простит меня читатель – я обойду стороной страницы, посвященные анализу виршей Заболоцкого. Просто отмечу, что в нашей стране мало БЫТЬ поэтом, надо еще быть поэтом, умеющим «ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ» и не сломаться.

В 1933 году Николай Заболоцкий опубликовал в журнале «Звезда» поэму «Торжество земледелия». Он писал жене 26 мая этого же года: «В Москве шум из-за «Торжества земледелия». Говорят, что «Звезда» впервые за все время ее существования на столах у всех москвичей; одни хвалят и очень, другие в бешенстве, третьи злорадствуют - мол, до чего докатились». По замыслу автора поэма должна была показать победу нового порядка над укладом дореволюционной деревни. Крестьянин не только стал свободным сам, но и освободил от труда животных: теперь он пахал и возил тяжести на тракторе, а не на лошадях или быках. В разгар коллективизации критики сочли «Торжество земледелия» насмешкой. Журналист газеты «Литературный критик» Елена Усиевич назвала поэму «злобной сатирой на социализм» и «пасквилем на коллективизацию». Тираж журнала изъяли, произведение запретили. А через несколько месяцев Заболоцкому не разрешили напечатать новый сборник «Стихотворения 1926–1932».

Наверное, Заболоцкий в самом деле верил, что коллективный труд преобразует село. Только, начиная поэму, он, конечно, не предполагал, что коллективизация по методам и скорости сразу же станет зверской. Да и что он знал о тогдашней деревне? Лишь редкие обрывочные сведения доходили до него от родных, впрочем, уже перебравшихся в областной город Вятку. Заметим также, что «городские» поэты не утруждали себя, сочиняя что-либо о сельской жизни. Надвигающуюся с коллективизацией трагедию, народную беду - Заболоцкий не почувствовал. Его занимало другое: литература, будущее разумное устройство жизни и мира, натурфилософия…

Сама по себе поэма, отмечает В. Михайлов, как художественное произведение - отнюдь не плоха: крепко сделана, нова, свежа, озорна, - но есть же ещё и правда жизни…

А может, Заболоцкий и впоследствии не понял, что за беда случилась в 1931–1933 годах?.. И вообще, знал ли правду?

В народе ведь тогда сочиняли другое - и куда как короче. То какую-нибудь горькую частушку запустят, вроде:

Мы в колхозе работа́ли,

Да и доколхозились:

Было двадцать пять лошадок,

Двадцать - уелозились.

То ещё короче - в четыре слова вместив ту самую правду жизни, которой нет в поэме: Серп и молот - Смерть и голод.

Единственное свидетельство о том, знал ли поэт что-либо по существу этой народной трагедии, загубившей почём зря миллионы крестьян, удалось отыскать лишь в книге Никиты Заболоцкого:

«При встречах друзей обойти в разговорах политические темы не всегда удавалось. Как-то в начале 1933 года к Заболоцкому пришёл Олейников и стал взволнованно говорить о положении в стране, о голоде на Украине и юге России, об отчаянном положении крестьян. Выходец из казаков, член партии, участник Гражданской войны, он лучше его друзей разбирался в событиях и теперь не мог сдержать свойственного ему яда и скептицизма. Это была опасная тема, которой лучше было не касаться, чтобы не будоражить скрытые сомнения. Но на этот раз была веская причина для разговора - Олейникова мобилизовали в продотряд, направляемый в деревни для изъятия у крестьян последних остатков хлеба, и он пришёл посоветоваться, как ему уклониться от участия в государственном грабеже. В конце концов после семидневного почти полного отказа от пищи он умело имитировал или вызвал подлинное обострение язвенной болезни и был забракован медицинской комиссией. Заболоцкий свято хранил тайну товарища и лишь спустя много позже рассказал о случившемся жене - в ней он был уверен».

Вот и всё…

Произведениям Заболоцкого как-то «не везло», они всегда оказывались не ко времени. Страшный голод гулял по деревням и сёлам, только что организованные колхозы были на грани развала - а тут вдруг печатается поэма под издевательским, с точки зрения власти, названием „Торжество земледелия“, в которой проповедуются совершенно новые, непонятные пролетариату цели преобразования сельского хозяйства. Критики искали в поэме классовую борьбу, партийное руководство строительством колхозов, победные рапорты об урожае, а находили жалобы быка и коня на их убогое существование, мечты о научной организации всей земной жизни и о воспитании разума животных. Поэт не ставил и не мог ставить перед собой цель отразить реальную трагедию насильственной коллективизации. А тем, кто писал о поэме, до реальности не было никакого дела, так же как и до натурфилософских концепций Заболоцкого.

При этом все прекрасно понимали, что стоит на кону: или ты жертвуешь поэзией - или пожертвуешь свободой, а то и жизнью.

Николай Алексеевич не хотел верить, что его мировоззрение и поэзия не пригодны для отечественной литературы, но и задуматься было над чем. И он надолго перестал писать собственные стихи.

***********

Середина 1930-х. Товарищ Сталин в юности был поэтом, и порой, в переходные моменты истории, это сказывалось в нём; так, в 1924-м, на похоронах Ленина, он выдал нечто, напоминающее стихи: «Помните, любите, изучайте Ильича - нашего учителя, нашего вождя!»

Свою крылатую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» - Сталин произнёс в самой середине 1930-х годов, по завершении коллективизации на селе.

Народ тут же добавил: «Шея стала тоньше, но зато длинней».

Тридцатилетнему Николаю Заболоцкому, как и всем в те годы, приходилось нелегко. Но, вдрызг разруганный за «Торжество земледелия» литературной критикой, он отнюдь не унывал, а крепко, широко и основательно выстраивал свою поэзию и обустраивал семейную жизнь. Конечно, он хорошо понимал и остро чувствовал, к чему могут повернуть события, происходящие в стране, да и звоночки уже были - аресты и ссылки друзей-обэриутов (которым, впрочем, вскоре смягчили наказание), однако сдаваться не желал, держал себя как ни в чём не бывало, не признавая за собой никаких грехов перед государством, тем более перед литературой.

1933-й - последний год раннего Заболоцкого: натурфилософские стихи и поэмы, которым, казалось, не будет конца - так слитно, мощно и полно они вырывались наружу, рисуя воображаемую поэтом картину мира и жизни, вдруг иссякли в нём или же, скорее, он, в поисках новой формы самовыражения, запретил их себе. Весь 1934 год - без стихов, если не считать наброска к поэме «Лодейников» и «заказного» рифмованного отзыва на гибель Кирова. Но без стихов, вероятно, таяло свойственное ему по молодости бодрое настроение…

Лишь в 1936 году наступило некоторое оживление. В этот период всю свою творческую энергию он направил на переработку для детей и юношества зарубежных классических произведений и на переводы иноязычной поэзии». Он пересказал для детей произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и «Легенда о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера. Писатель Вениамин Каверин вспоминал: «Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в свое время произошло с переводами Лермонтова, Жуковского». В 1937 году Николай Заболоцкий выпустил сборник «Вторая книга», куда вошло 18 стихотворений.

Между тем, шарик судьбы Николая Заболоцкого, прыгая, катился по каким-то неведомым желобам.

В 1938 году Заболоцкого арестовали.

«В общем коридоре, куда выходила их дверь, квартиры пустели одна за другой: соседей-писателей забирали в зловещее здание на Литейном, прозванное ленинградцами «Большим домом». Не прошло и месяца после статьи Ан. Тарасенкова в «Литературной газете», как настала очередь Заболоцкого.

- Эти товарищи хотят говорить с вами, - сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

- Мы должны переговорить с вами у вас на дому, - сказал он. В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чём дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

- Вот до чего мы дожили, - сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер».

Так начинается мемуарный очерк Заболоцкого «История моего заключения», написанный 18 лет спустя, в 1956 году. Николай Алексеевич решил записать свои воспоминания вскоре после того, как прошёл XX съезд партии, осудивший политические репрессии конца 1930-х годов. Накануне он на собрании писателей вместе с другими услышал полузакрытое письмо ЦК КПСС о культе личности Сталина, пришёл домой взволнованный…

«Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьёй. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал её, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».

Никита Заболоцкий, ему было тогда шесть лет, запомнил, как забирали отца. Как перетрясали книги (в библиотеке было около двух тысяч томов), как изъяли тупой кинжал, подаренный грузинами. От матери он потом узнал, что она всё время сидела рядом с отцом, а под ними, в ящике кушетки, лежала «страшная улика» - переплетённая книга стихов Заболоцкого, куда была вложена записка Бухарина с отказом в помощи в издании рукописи. Бывший «любимец партии» был только что, в марте, осуждён и расстрелян, и кто знает, как могли истолковать следователи переписку с главой правотроцкистского блока.

«Начался допрос, который продолжался около четырёх суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос вёлся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Ивановича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

- Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? - спрашивал следователь. - Их уничтожают!

- Это не имеет ко мне отношения, - отвечал я

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

- Действие Конституции кончается у нашего порога, - издевательски отвечал следователь».

Поначалу его не били - изматывали морально и физически. Слепящий свет электролампы в глаза, требования сознаться под вопли истязуемых за стенами… Следователи сменялись, и он уже не слишком различал, кто сидит перед ним в темноте. На третьи сутки отекли ноги, и Заболоцкий от боли разорвал ботинки. Голова плыла, как в тумане. Все силы уходили на одно - никого из товарищей ненароком не оговорить… По вопросам следователей он понял: те решили, что писатели тайно создали контрреволюционную организацию или же пытаются сколотить дело таким образом. Во главе - Николай Тихонов, остальные участники - ранее арестованные Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, Борис Корнилов. Но дознавателям этого мало: нужны и другие враги, чтобы процесс получился крупным. У Заболоцкого добивались показаний на его друзей: Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, расспрашивали про Тициана Табидзе. Ему зачитывали «изобличающие» слова из протоколов допросов Лившица и Тагер - он не верил и требовал очной ставки…

В тюремной больнице он укрывался одеялом с головой - думая, что только так можно спасти их маленькую дочь…

Врачи отделения судебно-медицинской экспертизы установили у «испытуемого» анамнез Морби: раздвоение сознания («переживал счастье, поглощённый домашними сценами, с другой стороны, понимал, „что видимое - подобие сна, а явь ужаснее“»).

Эксперты пришли к выводу, что он «перенёс острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания». После лечения с 23 марта по 2 апреля 1938 года врачи признали: душевно здоров и вменяем. Отметили: проявляет черты невропатии. И заключили: «В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также душевно здоров и вменяем».

Никита Заболоцкий пишет в биографии отца про одну санитарку, которая жалела больного и молча клала ему на тумбочку лишние куски сахара, и он съедал их…

Потом Заболоцкого вернули в ДПЗ и на время оставили в покое. Впрочем, какой покой? Поэт оказался в тесной камере, до отказа набитой людьми. Облака человеческих испарений и невыносимое зловоние поначалу поразили его. Заключённые, узнав, что новичок - писатель, привели к нему двух других литераторов - Павла Медведева и Давида Выгодского. «Увидев меня в жалком моём положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова».

«Уроки тюрьмы» – так называется очередная глава.

По ночам Заболоцкий ждал: вот-вот за ним придут. Опять допрос, брань, пытки. Каждого ожидал свой черёд…

Заболоцкого допрашивали ещё несколько раз. Теперь допросы проходили без побоев и мучений, - поэт по-прежнему отрицал все обвинения следствия. Как ни расспрашивали его о Федине, Маршаке, Олейникове, Хармсе, Введенском, Тициане Табидзе и других, он ничего не показал, что бы подтвердило, будто они «вредители». В его деле сохранился протокол последнего допроса от 22 июня 1938 года. На все наводящие вопросы о якобы «антисоветской деятельности», «антисоветской группе писателей», «контрреволюционной организации» ответ один: «отрицаю», «не признаю», «не знаю», «общение с Тихоновым было чисто деловым» и т. д.

В июле 1938 года подписано обвинительное заключение. В нём говорилось о ликвидации антисоветской «троцкистско-правой» организации среди писателей Ленинграда. Утверждалось, будто бы она была создана в 1935 году по заданию враждебного центра в Париже и оттуда же руководилась. Про Заболоцкого «установили», что он входил в одну из групп этой организации с 1931 года - то есть ещё за четыре года до её создания. И не только «являлся» автором антисоветских произведений, которые использовались для контрреволюционной агитации, но и по заданию троцкистской организации «осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами».

Суда не было - так называемое Особое совещание «впаяло» поэту пять лет исправтрудлагеря.

С приговором его ознакомили только в начале октября - перед этапированием в исправительно-трудовой лагерь.

В августе прозвучала команда: «С вещами на выход!» - Заболоцкого переводили из ДПЗ в пересылочную тюрьму «Кресты».

Подробности пятилетних «хождений по мукам» упущу. Мне лично вполне хватило живописания пребывания в НКВД.

**********

Заболоцкий выжил. Это – главное.

А семья? Жена?...Лагерь, ссылка Николая. Ожидание, письма. Война, блокада Ленинграда, в котором находилась Катя с детьми. Бомбежки, холод, голод, болезни детей. Как она все это выдержала, сохранила жизнь двум детям?

В марте 1944 года Заболоцкий вышел на свободу, однако еще почти два года он не мог добиться разрешения вернуться в Москву. Все это время он жил в Караганде. Там писатель сделал блестящий, один из лучших перевод с древнерусского языка «Слова о полку Игореве».

В 1946 году Заболоцкий наконец переехал в столицу. На первое время его приютил литературовед Николай Степанов, который позже вспоминал: «Н.А. пришлось спать на обеденном столе, так как на полу было холодно. Да и сами мы спали на каких-то ящиках. Н.А. педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда». Следующие несколько месяцев Заболоцкий жил на даче у философа Эвальда Ильенкова, потом у писателя Вениамина Каверина. В 1946 году Заболоцкий написал стихотворение «В этой роще березовой», в следующем - «Творцы дорог», «Город в степи» и «Я не ищу гармонии в природе».

Много, еще много событий произойдет в жизни поэта, среди которых: уход, а затем возвращение жены, Екатерины Клыковой, подорвавшие окончательно и без того «хлипкое» здоровье, вышедшие из печати очередные сборники стихов, оставшиеся незамеченными критиками, на что поэт отреагировал очень… «правильно», спокойно: «Для писателя, имеющего судимость и живущего под агентурным надзором госбезопасности, и такое издание книги было большим достижением».

В 1957 году вышла последняя прижизненная книга поэта «Стихотворения» - сборник из 64 произведений. В издание Заболоцкий включил и отредактированный перевод поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Вскоре поэта наградили орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги в развитии грузинского искусства и литературы».

В 1958 году Николай Заболоцкий ушел из жизни. И только в 1963 году его посмертно реабилитировали.

************

В последнем стихотворении цикла - «Старость» (1957) воображение рисует ему желанную картину единства родных душ:

Простые, тихие, седые,

Он с палкой, с зонтиком она, -

Они на листья золотые

Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,

Без слов понятен каждый взгляд,

Но души их светло и ровно

Об очень многом говорят. <…>

Тут и о животворном свете страданий, испытанных в жизни, и о том, что:

Изнемогая, как калеки,

Под гнётом слабостей своих,

В одно единое навеки

Слились живые души их.

Счастье чудится промельком зарницы: оно «такого требует труда!» - зато потухает быстро и исчезает уже навсегда.

В последних строках стихотворения - и всего цикла - мечтание о том, что так необходимо двум не уберёгшим своего счастья людям:

Теперь уж им, наверно, легче,

Теперь всё страшное ушло,

И только души их, как свечи,

Струят последнее тепло.

Надежда на новую - прежнюю - жизнь, которую он не мыслил без жены, не оставляла его:

Луч, подобный изумруду,

Золотого счастья ключ –

Я его ещё добуду,

Мой зелёный слабый луч.

(«Зелёный луч». 1958).

Завершаю…

20 января 1958 года он написал жене письмо:

«Милая Катя. < … > Многие мои стихотворения, по существу, как ты знаешь, мы писали с тобою вместе. Часто один твой намёк, одно замечание - меняли суть дела, и я всё делал по-новому. А за теми стихами, что писал я один, всегда стояла ты, и я писал их, чувствуя тебя рядом с собою. Спасибо тебе за это. Ты ведь знаешь, что ради моего искусства я всем прочим в жизни пренебрёг, и ты мне в этом помогла. Ты слишком долго помогала мне и устала. Но я не имею права уставать. Я целую твои руки, мой милый друг. Моё сердце полно благодарности и любви к нашему прошлому.

Ты дала мне очень много, и я благодарю судьбу за то, что ты была со мною. Я один виноват во всём, я беру на себя всю вину, и буду носить её на себе, и никогда и ни в чём не упрекну тебя. Прости же и ты меня, и дай тебе боже долгих дней и светлого счастья!

Теперь я спокоен и твёрд, и ты не должна беспокоиться обо мне. Я постоянно работаю, думаю, наши дети живут хорошо. Теперь настала моя новая, тихая, последняя жизнь. Мне спокойно. Спокойной ночи, мой друг!»...............

************

Круг писателей, подвергшихся репрессиям, постепенно сужается…

Ведь это было. Было совсем недавно. И очень давно…

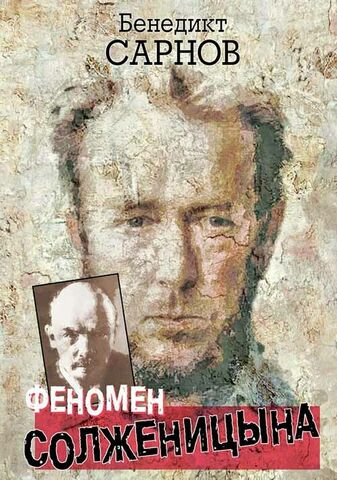

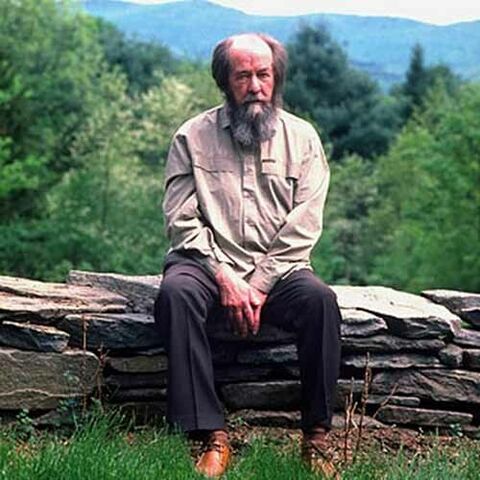

Шаламов, Солженицын…

Патриархи советской литературы

Они, в моем понимании, в одной шеренге. Только имя Солженицына – конечно, у всех на слуху, учитывая заслуги перед Отечеством (за что и был «наказан»). А вот Варлама Шаламова… Сейчас, да. Вчера -… Да нет, конечно, знают.

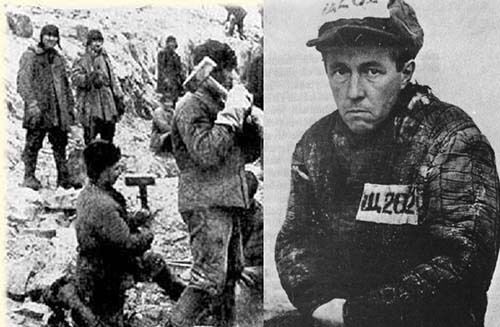

В трагическом хоре голосов, воспевающих ужасы сталинских лагерей, Варлам Шаламов исполняет одну из первых партий. Автобиографические "Колымские рассказы” повествуют о нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю целого поколения. Пережив круги ада тоталитарных репрессий, писатель преломил их через призму художественного слова и встал в ряд классиков русской литературы XX века.

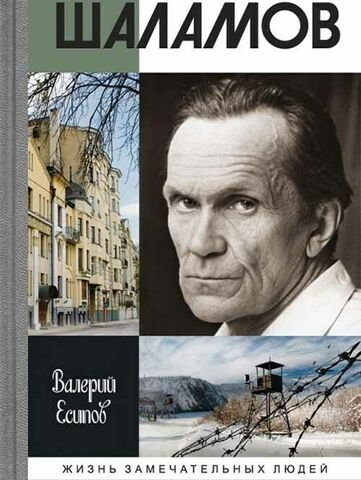

«В моей жизни не было никакой тайны. Я сторонник открытого боя», - заявлял герой книги Валерия Есипова «Шаламов».

Есипов, В. В. Шаламов / Валерий Васильевич Есипов. - Москва : Молодая гвардия, 2012. - 344, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 21. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 1574 (1374)). - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-235-03528-7.

Сомневаться в этом, казалось бы, не приходится. Жизнь Варлама Шаламова - и та, что во множестве детальных подробностей описана им самим, и та, что встает за документами, справками, делами о его «контрреволюционных преступлениях» (и жестоких лагерных наказаниях), за горькими свидетельствами о литературном изгойстве 1950-1970-х годов (что было не менее тяжким испытанием для него), - вся открыта, как на ладони, и пусть с усилиями, но вполне поддается рациональному исследованию и толкованию. Его жизненный путь был не извилист, а прям, как и его характер - гордый, необычайно суровый и взыскательный к себе и к людям, не допускающий ни малейшего отступления от высшего понимания чести и правды. Недаром самый ненавистный из человеческих пороков для Шаламова - лицемерие, двоедушие, достигающие у представителей homo sapiens иногда (Шаламов считал - часто, непозволительно часто!) огромной артистической изощренности.

Автор, Валерий Есипов, российский писатель, журналист, сценарист, редактор, кандидат культурологии, публицист, один из ведущих исследователей жизни и творчества писателя, утверждает, что главное в биографии персоны - историческая точность, к чему и стремился, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Шаламова может быть по-настоящему осознан только в контексте времени.

Время, в которое ему выпало жить, совсем не располагало к людям, лишенным внутренней гибкости. Еще меньше оно располагало к писателям, избравшим путь независимого одиночества, - вопреки общепринятому групповому «роению», связанному, как правило, с разного рода политическими и житейскими соблазнами, с особыми литературными стратегиями и тактиками. А если писатель, нарушая все принятые конвенции, решался говорить самую горькую правду о совершенно запретной - до эпохи «оттепели», точнее, до эпохи пропагандистских манипуляций и информационных войн - теме сталинских лагерей и репрессий, он оказывался вне общества, в положении литературного маргинала или - если это слово понятнее - литературного «бомжа». Так было и с Шаламовым.

Столь же очевидна и непохожесть Шаламова на наиболее крупные имена как в русской, так и в зарубежной прозе, связанные с художественным воплощением основной проблемы XX века - проблемы взаимоуничтожения людей под влиянием идеологий, умирания и выживания в чудовищных условиях концентрационных или исправительно-трудовых лагерей. Его роль как истинного первопроходца в отражении этой проблемы в России, как писателя, наполнившего ее изначально «экзистенциальным ужасом» - страшным, мучительным и актуальным для всего человечества философско-трагедийным звучанием, и при этом решительно отказавшегося от каких-либо конъюнктурных политических спекуляций на ней, - сегодня находит все большее понимание не только в литературной науке, но и у рядового читателя. В связи с этим неизбежно возрастает интерес к личности Шаламова и его биографии.

Тайна Шаламова, безусловно, существует. Она прежде всего в самой его личности. Как мог вырасти он, выжить и состояться со столь могучей творческой силой в эпоху, которая перемалывала людей, как щепки? А главное - для чего он пришел в этот мир, для какого не пройденного еще людьми урока? Именно эти вопросы невольно возникают и настойчиво требуют ответа, когда мы говорим о писателях выдающихся, воплотивших в себе вечные искания человеческого духа. В этом смысле тайна Шаламова принадлежит, на мой взгляд, к тому роду и ряду тайн, которые окружают самые великие имена русской литературы и которые предстоит еще бесконечно долго разгадывать.

Биограф обязан опираться прежде всего на документ. К сожалению, основная часть семейного архива Шаламова (архива отца и матери) утрачена - она была сожжена родственниками в годы войны. После ареста Шаламова в 1937 году его жена уничтожила его первоначальный писательский архив. Еще раньше одна из сестер, Галина, сожгла юношеские рукописи (обо всем этом Шаламов рассказал в главе «Большие пожары» своих «Воспоминаний»). Поэтому так высока цена всего сохранившегося. На первом месте здесь материалы, в том числе неопубликованные, из архива писателя, переданные им в свое время (и затем дополнявшиеся) в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). В качестве исторического контекста используются документы из ряда других хранилищ, из новейших фундаментальных, научно выверенных трудов по истории сталинских лагерей, а также из воспоминаний современников.

********

Начнем с родословной.

Необычное имя у писателя. Согласитесь. Удивительное, явно архаичное, в котором слилось и церковное, и языческое, происходящее из каких-то неведомых глубин лесной Руси.

А вот Шаламов не любил своего имени. Но как поэта его не могло не привлекать это редкое, с внутренней музыкальной перекличкой сочетание с фамилией, в котором столь осязаема игра любимых им звуковых повторов, напоминающая и крики шамана, и орлиный клекот. Осознание красоты своего первородного поэтического имени пришло к нему, вероятно, позднее, в 1960-е годы, когда стали выходить сборники стихов, выделившие его из сонма советских поэтов, и особым, ни на кого не похожим голосом, и резко своеобычной звукописью и семантикой родовой эмблемы.

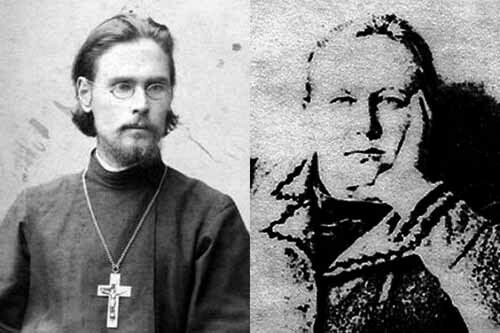

Он родился в Вологде 18 июня 1907 года, в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, новгородского монаха-пустынника, канонизированного в XV веке и почитавшегося на всем Русском Севере; происходил из потомственной семьи священников. Его отец, как дед и дядя, был пастырем Русской православной церкви. Тихон Николаевич занимался миссионерством, проповедовал алеутским племенам на далеких островах (ныне территория Аляски) и в совершенстве знал английский язык. Мать писателя занималась воспитанием детей, а в последние годы жизни работала в школе. Варлам был пятым ребенком в семье.

Имя «Варлаам», казавшееся в начале XX века столь же ветхозаветным, как Авраам, и вызывавшее поддразнивания со стороны всех, кто помнил пушкинского чернеца-бродягу из «Бориса Годунова», с ранних лет вызывало у Шаламова резкое отторжение. Здесь можно увидеть одно из проявлений конфликта будущего писателя с отцом-священником - конфликта, к которому нам еще не раз придется обращаться. Именно отец, свободомыслящий в мирских делах, но большой педант в ритуально-церковных и деспот в семейных, настоял на наречении младшего сына строго по святцам. Между тем - в чем и состоит интрига - мама хотела назвать его другим именем, и среди родителей некоторое время шла скрытая борьба. Об этом говорят обнаруженные недавно в фонде писателя в РГАЛИ дневниковые записи, имеющие выразительный заголовок «Почему я не стал Александром».

К сожалению, записи, сделанные Шаламовым на склоне лет, трудноразборчивы, ряд подробностей не улавливается, но общий смысл таков, что мама «приняла за счастье» родить ребенка, когда ей было уже почти 40 лет, и, если будет сын, намеревалась назвать его Александром «в честь своего отца». Вероятно, она рассчитывала, что роды состоятся ближе к дню рождения святого Александра Невского, который выпадал на 25 июня, а она разрешилась от бремени неделей раньше.

Но в итоге все зависело от воли священника, совершавшего ритуал. А ему, о. Сергию Непеину, вероятно, и было строго наказано, что мальчик должен быть наречен не иначе как Варлаамом, по дню появления на свет…

Все это вполне соответствует логике поведения отца, не терпевшего никакого прекословия в семье.

Имя, о котором мечтала мать, сыну нравилось гораздо больше. В тех же записях писатель вспоминал, что юношей «собирался выступать в театре под именем Александр Шаламов», а самым важным для него было то, что при этом условии он в жизни «избежал бы напрасных вопросов». Но единственное, что он смог сделать при получении первого профсоюзного билета в Москве (заменявшего в 1920-е годы паспорт) - убрать из имени одну букву «а».

Много можно говорить еще об экзотическом происхождении имени писателя, о его родословной. Оставим это для тех читателей, кого заинтересовала данная деталь биографии Шаламова (а не является ли этот факт прекрасным поводом для того, чтобы открыть книгу Есипова?

А мы пойдем дальше.

К своей генеалогии он относился безразлично. К церкви и религии был индифферентен, но терпим, а истинно верующих всегда уважал.

Что касается отца, Шаламов по-разному описывал причины своего конфликта с ним. Главное, что при этом победительной, перевешивающей стороной, гораздо более близкой юному Варламу, всегда оказывалась сторона матери. И это неудивительно: младший, последний сын был ее любимцем.

Сам Шаламов вспоминал: «Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери - ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек - только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни…»