Оговорим с первых строк: наш скромный обзор ни в малейшей мере не покушается «объять необъятное». Скорее, мы лишь прикоснемся к теме, в размышлениях над которой есть ощутимая сложность: хотя мировая и русская литература пропитана отсылками к библейским образам и духом христианских ценностей, образ Иисуса Христа как таковой нам встретится редко.

Федор Михайлович Достоевский писал о своем романе «Идиот»: «главная мысль рοмана — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался». А ведь речь идет не об Иисусе Христе, а о князе Мышкине, плоде воображения самого Достоевского! (Пусть в черновиках писатель называл своего героя Князем Христом, но все-таки Мышкин – не сам Христос.) Насколько же невероятна задача даже для гения воплотить в слове образ Богочеловека.

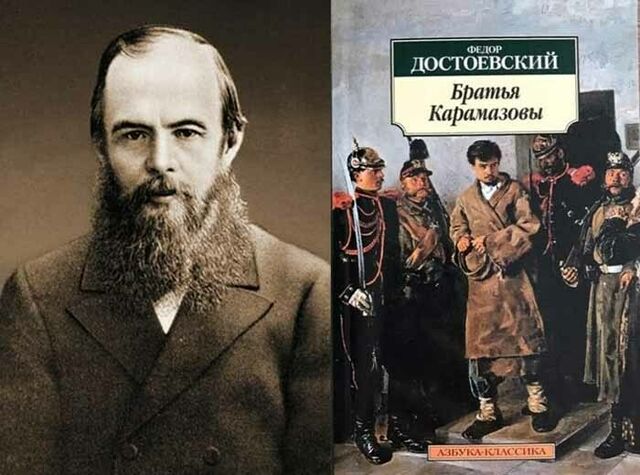

Образ Иисуса Христа абсолютно централен в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. В 1854 г. в письме к Н. Д. Фонвизиной, одной из декабристских жен, Достоевский пишет: «...если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Федор Михайлович прежде всего рассматривал Иисуса как идеал человека. В дневниковой записи 1864 г. он называет Христа «великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти», и эта мысль не раз встречается в набросках и дневниковых записях Достоевского.

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : [роман] / Федор Михайлович Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 894, [1] с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-01463-3.

Достоевский постоянно пытался в той или иной форме ввести образ Христа в своих романах. Но напрямую он изображает Христа в «Братьях Карамазовых». Иван Карамазов пересказывает брату Алеше сочиненную им поэму «Великий инквизитор». Примечательно, что поэму, по сути представляющую собой небывалой мощи хвалу Христу, писатель вкладывает в уста атеиста Ивана. Действие происходит в средневековой Испании, в «самое страшное время инквизиции». «Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают его… Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания», - так описывается появление Иисуса. Он благословляет людей, исцеляет больных, воскрешает умершую девочку. В этот момент появляется девяностолетний старик, великий инквизитор, со стражей, и приказывает стражникам арестовать Иисуса. И тотчас толпа покорно расступается перед стражниками и благоговейно склоняется перед инквизитором. Глубокой ночью инквизитор приходит в темницу к своему пленнику и произносит обширный монолог.

Духовным ценностям старик противопоставляет первобытную силу инстинктов, внутренней свободе — потребность каждодневно добывать хлеб насущный, идеалу красоты — кровавый ужас исторической действительности. Сам Достоевский определял значение главы «Великий инквизитор» как необходимость «вселить в души идеал красоты» вопреки призывам социалистов: «Накорми, тогда и спрашивай добродетели!» Социалистов писатель прекрасно знал изнутри, ведь именно за участие в социалистическом кружке он когда-то был отправлен на каторгу. Образ инквизитора помогает Достоевскому развенчать два важнейших тезиса сторонников преобладания материального над духовным. Первый — что людям не нужна и даже вредна свобода. Второй — будто люди в своем подавляющем большинстве слабы и не могут претерпеть страдание во имя Божье ради искупления грехов, и, следовательно, Христос в первый раз приходил в мир не для всех, а «лишь к избранным и для избранных».

Но в ответ на все велеречие инквизитора Иисус молча целует его, и этот молчаливый поцелуй перевешивает все вроде бы логичные теории строителей царства Божьего на земле. Его молчание – отнюдь не слабость. И это чувствует старый инквизитор, которому хотелось бы, чтобы Христос ему что-нибудь сказал, пусть даже горькое и страшное. Выразима легко лишь идея о принуждении. Истина о свободе раскрывается лишь по противоположности идеям великого инквизитора, она ярко светит через эти идеи.

Инквизитор наделен и привлекательными чертами, общими с самим Христом: он думает о благе людей, о всеобщем счастье. Его нельзя упрекнуть в корысти. Однако для достижения своих целей он не гнушается ложью. В его глазах цель оправдывает средства. Но Достоевский убежден в обратном: ложь и обман недопустимы на пути к счастью. И не случайно в романе сочинивший поэму о великом инквизиторе Иван отвергает Бога и приходит к выводу, что «все дозволено», а приводит это его к сумасшествию и встрече с чертом.

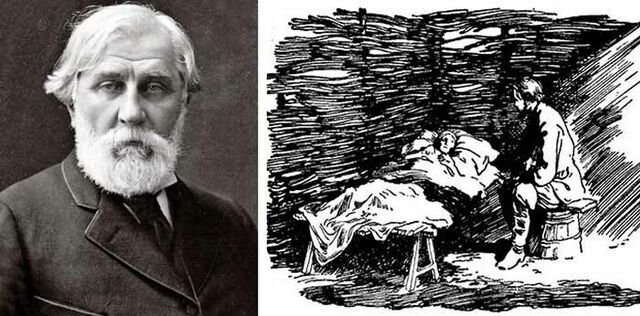

Тургенев, И. С. Записки охотника ; Романы ; Повести и рассказы ; Стихотворения в прозе ; Статьи / Иван Сергеевич Тургенев ; [составление, предисловие и комментарии В. Д. Сквознякова] ; Институт "Открытое общество". - Москва : Слово, 1999. - 600 с. - (Пушкинская библиотека). - Коммент.: с. 585-595 . - ISBN 5-85050-403-6 ; 5-85050-379-X.

Тургенев, И. С. Записки охотника ; Романы ; Повести и рассказы ; Стихотворения в прозе ; Статьи / Иван Сергеевич Тургенев ; [составление, предисловие и комментарии В. Д. Сквознякова] ; Институт "Открытое общество". - Москва : Слово, 1999. - 600 с. - (Пушкинская библиотека). - Коммент.: с. 585-595 . - ISBN 5-85050-403-6 ; 5-85050-379-X.

Иван Сергеевич Тургенев неоднократно заявлял о своем равнодушии к вопросам религии и всему «сверхъестественному», но в своем творчестве часто обращался к библейским идеям и образам. Образ Христа в его произведениях раскрывается через восприятие и ценностные представления персонажей.

В рассказе из цикла «Записки охотника» «Живые мощи» крестьянка Лукерья, красавица и певунья, из-за несчастного случая – падения с крыльца – стала лежачим инвалидом. Больная воспринимается как живая покойница и крестьянами, которые прозвали ее «живыми мощами», и рассказчиком, который называет ее «полумертвым существом» и «мумией» с «мертвенными глазами». Сама она не ропщет на свое несчастье и считает, что ей лучше, чем тем, кто не слышит или не видит. А о Боге говорит так: «Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит».

Лукерье во сне является сам Христос. «И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну!»

Стихотворение в прозе «Христос» возникло у Тургенева, вероятно, в связи с широко обсуждавшейся в те годы философами и историками проблемой исторической личности Христа. Оно небольшое, приведем его значительную часть.

«Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие… и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех.

«Какой же это Христос! — подумалось мне. — Такой простой, простой человек! Быть не может!»

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие… И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо Христа».

У Тургенева в центре одновременно находятся и Христос, и человек. Иисус Тургенева человечен настолько, что рассказчику не верится: неужели Он может быть таким простым? В стихотворениях в прозе Он внешне ничем не отличается от других людей. Постоянным в облике Иисуса остается выражение абсолютной нормы гармонического бытия.

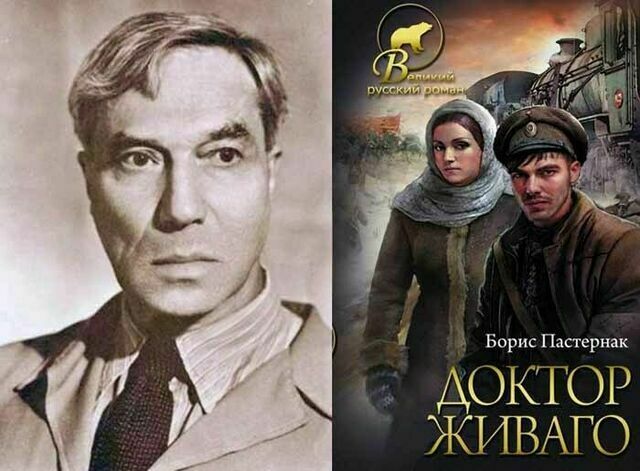

Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго : [роман : 12+] / Борис Леонидович Пастернак. - Москва : АСТ, 2020. - 539, [2] с. - (Лучшая мировая классика). - ISBN 978-5-17-113764-9.

Цитата, вынесенная в заголовок обзора – из стихотворения Бориса Пастернака «Гефсиманский сад», входящего в цикл стихотворений из романа «Доктор Живаго». Надо сказать, что созданный в советское время роман пронизан размышлениями о Христе, и уже этим он невероятен. «Нужно быть верным Христу», - говорит профессор Веденяпин, дядя и лучший друг главного героя. И он же утверждает: «До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности».

Евангельская коллизия смертельного выбора и крестного пути героя стала для Пастернака универсальным образцом поведения человека. Для писателя и его героя смерть — это не конец всего, не уход в небытие, это жизнь, принесенная в жертву. А потому для разумения бытия как чуда необходима Голгофа.

Тема Христа и Евангелия открыто звучит в «Стихотворениях Юрия Живаго», которые сам Борис Пастернак считал лучшими из всего созданного им. В стихотворении «Рождественская звезда» повествуется о рождении Иисуса Христа и поклонении ему волхвов, следовавших за звездой. Для родившегося Спасителя мира в этом мире не нашлось другого крова, кроме пещеры, куда в непогоду загоняли домашних животных. «Стояла зима. / Дул ветер из степи. / И холодно было младенцу в вертепе / На склоне холма. / Его согревало дыханье вола».

«Гефсиманский сад» — один из ключей к пониманию «Доктора Живаго». Это стихотворение замыкает роман сразу на трех уровнях: оно завершает и евангельский цикл, и лирическую тетрадь Юрия Живаго, и весь романный текст. Оно изображает ночь после тайной вечери и арест Иисуса, повествует о самоотверженной жертве Христа, который во имя любви к людям пошел на Голгофу.

«Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы».

Главная тема стихотворения — победа жизни над смертью, воскресение. Тема воскресения отчетливо и кульминационно появляется в финале текста. Таким образом, и весь роман «Доктор Живаго» завершается победой Христа над смертью и светлой верой в будущее воскресение.

Дарья Александровна Самохина,

ведущий библиограф справочно-библиографического отдела