Что победит буква или цифра? Что видит, глядя на слона, русский старообрядец? Получится ли из молодого Грина Достоевский или Пелевин?

Что такое изданная книга сегодня – модный аксессуар или право на высказывание? И вообще, каков образ книги, писателя и читателя сегодня? Или литература умерла? Эти и другие вопросы в альманахе «Текст и традиция».

Текст и традиция : альманах : [для детей старше 16 лет] / Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" ; [главный редактор Евгений Водолазкин]. - Санкт-Петербург : Росток. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Текст и традиция : альманах : [для детей старше 16 лет] / Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" ; [главный редактор Евгений Водолазкин]. - Санкт-Петербург : Росток. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Т. 1. 2013. - 430, [1] с. - ISBN 978-594668-125-4.

Т. 2. 2014. - 445, [1] с. - ISBN 978-594668-152-0.

Т. 3. 2015. - 414, [1] с. - ISBN 978-594668-165-0.

Т. 4. 2016. - 445, [1] с. - ISBN 978-594668-203-9.

Т. 5. 2017. - 525, [1] с. - ISBN 978-594668-231-2.

Введение

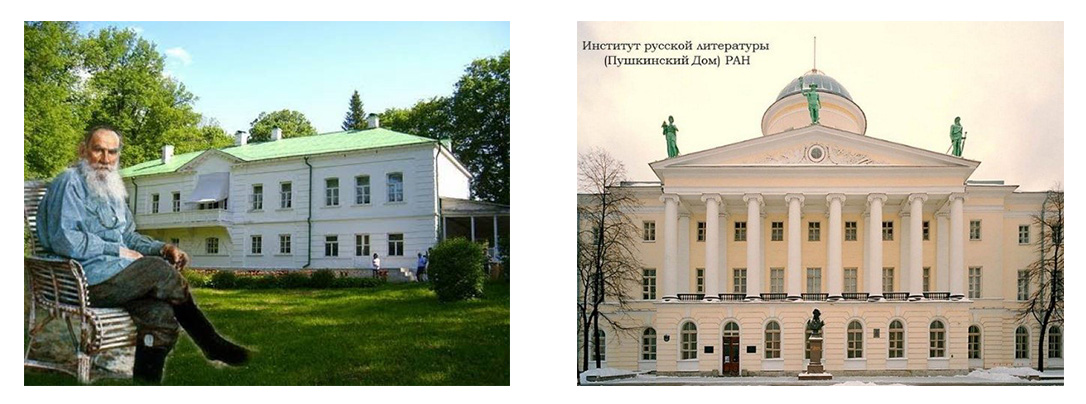

Альманах «Текст и традиция» — это плод дружбы двух литературных домов: Пушкинского Дома и Ясной Поляны. Современная литература рассматривается в контексте классической и древней литературной традиции. Альманах соединяет в себе черты научного и «толстого» литературного журнала, здесь публикуются исследования академического типа, литературные эссе, архивные материалы и диалоги участников литературного процесса.

В названии альманаха всего два, но важных слова: «текст» — древний, классический, современный, рукописный или много раз тиражируемый — и «традиция», объединяющая поколения и в целом нацию, существование вне которой и тем более вопреки ей опустошительно и невозможно. Важна традиция не только литературная, но и человеческая. Русский человек осознает, что он не один на этой земле, рядом с ним его предки: «Сегодня очень многие интересуются своим прошлым, своими предками, своей генеалогией. Неважно, какая она — дворянская, духовная, военная, купеческая или крестьянская. Или — как в советское время — речь идет о рабочей династии. В этом интересе не только нет ничего зазорного — напротив, тут заключен великий смысл накопления. Что такое плодородный слой, гумус? Это веками накапливающаяся особая почва, на которой только и может что-то расти. На глине ничего не растет.» (Т. 1, с. 397).

Авторы-составители стремятся восстановить связь времен и даже «сшить время». В. И. Толстой сравнивает Пушкина, Толстого, Достоевского с русскими богатырями: они стоят плечом к плечу, как некое войско, которое защищает наши главные ценности.

В наши дни, когда геополитические и культурные катаклизмы охватили всю планету становится особенно очевидно, как важны теплые человеческие отношения. Е. Г. Водолазкин говорит о писателях и Ясной Поляне, но все сказанное может быть отнесено ко всей нашей жизни: «Здесь доброжелательная атмосфера, объединяющая людей очень разных по складу, темпераменту, политическим убеждениям. Мне это кажется важным, потому что любых спорящих разделяет гораздо меньше, чем они думают. … Всегда существует поле для общения – было бы желание. В подобных случаях требуется не столько обсуждение взглядов, сколько «умягчение сердец». (Т. 1, с. 399).

Древность и современная литература

Если распалась связь времен, и человек оказался на пепелище, есть особая радость и благодать в возведении нового дома, наведении мостов между островами духовности, именно таким островом является Ясная Поляна, где русская литература не разделена, и недаром «островом» Д. С. Лихачев называл Отдел Древнерусской литературы Пушкинского Дома.

О взаимосвязи древности и современной литературы говорится в ряде статей альманаха.

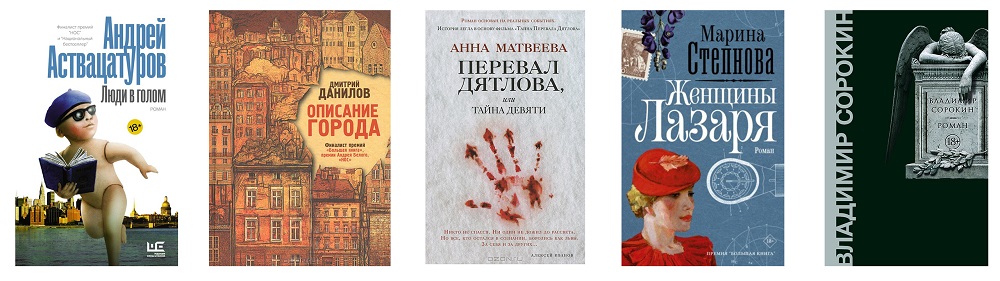

Обрисовав особенности средневековой русской письменности, Е. Г. Водолазкин на примере произведений В. Сорокина, М. Шишкина, В. Березина, А. Аствацатурова, А. Битова рассказывает о ее сходстве с современной литературой (О средневековой письменности и современной литературе. Т. 1, с. 37-65).

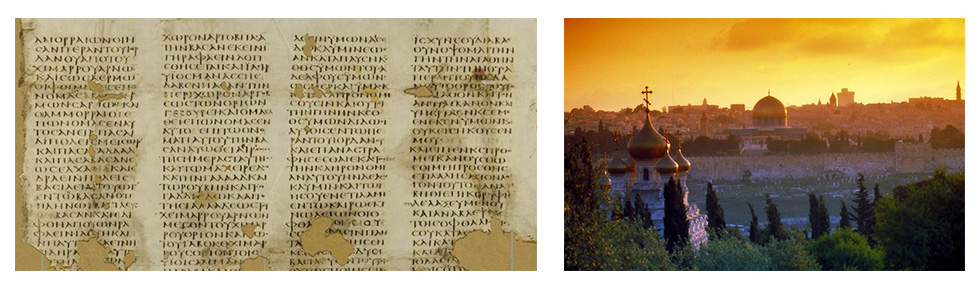

Древнейший и самый полный греческий список Ветхого и Нового Заветов когда-то принадлежал России, но власть большевиков решила, что деньги для молодого советского государства важнее Библии, и драгоценные пергаменные листы с Синая, как объект высокой валютной стоимости, были проданы в Лондон, не помогла отчаянно смелая просьба директора Государственной Публичной Библиотеки (ныне РНБ) М. М. Добраницкого оставить кодекс в России. О Синайском кодексе рассказывает немецкий богослов К. Бёттрих. Перед нами открывается история его открытия, публикации и перемещения в Лейпциг, Санкт-Петербург и Лондон. Плодом изучения стал международный проект, интернет-ресурс Codex-Sinaiticus. (Т. 3, с. 7-94).

Есть произведения, обладающие особым магнетизмом, они вызывают неослабевающий интерес у читателей и книжников, исследования их многочисленных списков и изданий уже стали частью истории. О первом восточнославянском описании паломничества в Святую Землю говорится в работе И. В. Фёдоровой. Статья посвящена неизвестной странице изучения этого памятника, что позволит увидеть Хождение глазами известных ученых середины XIX века и понять, как формировались магистрали его изучения (Т. 3, с. 309-358).

О том, как «литературный памятник» на глазах превращается в живую песню рассказывает заведующая отделом древнерусской литературы Пушкинского Дома Н. В. Понырко. Она вспоминает свою первую археографическую экспедицию, в которой деревня была словно огромный аквариум, наполненный светом, снегом и воздухом, а на ледяной дороге-реке царствовал огромный синий змей. Она говорит о том, как стать своей, идти по заиндевелой дороге к огоньку, лепить со всеми пельмени, пить бражку, прикоснуться к тяжелым фолиантам, листы которых затерты до прозрачности, и доказать свое право на интерес к этим старообрядческим рукописям:

«Под вечер в какой-нибудь из изб ярче других горит окно и печь натоплена жарче. Три-четыре бабы собрались за столом, медленно пустеет жбанчик с бражкой, лениво идет беседа. Изредка затянут песню. И оживут вдруг прекрасные, отработанные в веках строки: «Кому повем печаль мою». Оживут они для меня, читавшей их в старых рукописях» (Т. 2. С. 289).

Примером того, что народные духовные стихи, заплачки, заговоры живут в музыкальном творчестве горожан, профессиональных музыкантов служит альбом «Душеполезные песни на каждый день» (2008) группы «Аукцыон». В альбоме «Мотыльки» они обращаются к «Слову о полку Игореве». Не пытаясь перевоплотиться в вещего Бояна или скомороха, потому что музыка – это всегда «сейчас», музыканты говорят о вечных вопросах бытия (жизни, смерти, месте человека, именно русского человека, в мире). Но прежде всего этот альбом про Раскол.

«В нашей стране Раскол является основополагающим жизненным принципом, — объясняет Фёдоров. — Он не кончился. В каждом веке происходит какой-то Раскол. Мы всё время только и делаем, что раскалываемся, ничего не приобретая». Конечно, это слова не философа и не историка, а музыканта. Но музыканта талантливого и, главное, чувствующего. И поэтому — предчувствующего. Только так можно объяснить «судьбу» завершающего альбом номера «На реце на Каяле». Как известно, по одной из интерпретаций, отсутствующая ныне на географических картах Каяла — это приток Северского Донца, протекающего по тем самым местам юго-востока Украины, которые сейчас снова оказались на слуху в очень грустном контексте. Когда Фёдоров с Волковым весною 2013 года начинали работу над «Мотыльками», они, как и все остальные, не могли, конечно, представить себе, что трагическая действительность догонит трагичный и, как выяснилось, вечный текст:

Уже снесеся хула на хвалу;

Уже тресну нужда на волю;

Уже връжеса Дивь на землю». (Визель, М. Как мотыльки в раскол. Т. 3. С. 256-257).

Литературный канон и литературное творчество

Что такое канон? Откуда берутся конкретные имена? А судьи кто? Что такое книга, бумажная, выпущенная издательством, – модный аксессуар или право на высказывание?

Мы сами порой занимаемся любимым занятием учителей, журналистов и просто читателей – составляем списки «сто книг, которые должен прочесть каждый, прежде чем умереть». О главных прозаических и драматических текстах эпохи И. Н. Сухих написал книгу «Русский канон. Книги ХХ века». В диалоге с А. М. Столяровым он рассуждает о механизмах формирования литературного канона: литературной критике, тусовке, премиях и прочее, а также о судьбе традиционной книги и чтения. (Т. 2, с. 423-432).

Мы сами порой занимаемся любимым занятием учителей, журналистов и просто читателей – составляем списки «сто книг, которые должен прочесть каждый, прежде чем умереть». О главных прозаических и драматических текстах эпохи И. Н. Сухих написал книгу «Русский канон. Книги ХХ века». В диалоге с А. М. Столяровым он рассуждает о механизмах формирования литературного канона: литературной критике, тусовке, премиях и прочее, а также о судьбе традиционной книги и чтения. (Т. 2, с. 423-432).

А. М. Столяров: «Это, видимо, приговор. В современной российской литературе возникает негативный канон, который оказывается губительным для нее самой. Экспертные функции не выполняет сейчас ни критика, которая сплошь затусована, ни филология, как правило, принимающая статусность автора за его художественный талант, ни сами писатели, все силы тратящие на то, чтобы удержаться на гребне волны. Нет навигации в безбрежном океане литературы. Нет грамотной джи-пи-эс, указывающей на райские острова» (Т. 2, с. 432).

О восприятии современной литературы школьниками и молодежью – в статьях С. Ф. Дмитриенко и В. Г. Попова. Проект «Современной школе – современное чтение» вызвал широкий интерес (Т. 1, с. 316-339). Куратор проекта С. Ф. Дмитриенко рассказывает об основных итогах. Первоначально он задумывался в связи с проблемой взаимоотношений школьников и учителей с современной литературой. Интересовало, что сейчас читают школьники и что желательно бы (в разных значениях слова) почитать. Этот опрос дает хорошую основу для продвижения современной литературы в российском обществе. Благодаря ответам 154 литературных экспертов (издатели, критики, писатели) получена довольно репрезентативный свод мнений о подлинных литературных ценностях русской словесности XX-XXI веков.

Петербургский писатель В. Г. Попов сравнивает современную литературу с зеркалом, в которое смотрится молодой читатель и желает увидеть там не столько отражение жизни, сколько отражение (осознание, понимание) самого себя (Т. 312-315).

Обратимся к филологии как науке. «Как девственница: чистота в литературе»; «Секс и насилие: литература и политика садомазохизма от Петрарки до наших дней»; «Femmes Fatales: фантазии о женственном зле»; «En Vogue: любовь и мода от поп-культуры до кутюр»; «Что мне делать с моей блузкой? Женщины, эротизм и сила пера» — все это названия курсов в университете Беркли в Калифорнии. А. Степанов рассказывает «Об интересном литературоведении». Автор сравнивает историю гуманитарных наук в последние полвека с печальной историей искусств: «В отличие от программы демонтажа пластических искусств, эта программа не была выполнена до конца, и понятно, почему: «актуальным мыслителям» надо было удержаться в рамках университета и академии, где они получают зарплаты и гранты; нельзя же залаять собакой на защите диссертации, даже если очень хочется. Но главное удалось: вместо внятной программы коллективных исследований, подчиненных единой цели — раскрытию законов порождения, построения и восприятия художественного текста, — мы имеем сегодня огромное число «интересных» микроисторий, которые претендуют (помимо грантов) только на то, чтобы на короткое время удержать внимание читателя. … «Научные работы» сначала на Западе, а потом и у нас на протяжении 1970-х-1990-х годов постепенно сменялись «микроисториями», формируя некую странную область полутворчества, в которой в принципе не может быть ни претензий на раскрытие истины, ни коллективных задач, ни открытий, ни школ, ни ответственности» (Т. 2, с. 240-241). Автор приходит к выводу, что филология, за исключением, архивной, текстологической и комментаторской работы превратилась в один из жанров художественной литературы: «И, значит, у филолога теперь есть возможность выбирать свой жанр. Вместо того чтобы писать увешанную ссылками «научную» книгу «О крокодилах в России», я лично предпочту написать сказку о приключениях первого русского крокодила где-нибудь при дворе Алексея Михайловича» (Т. 2, с. 244).

«Слона с цепью и с попонами и со всякою рухлядью, 2 лва с цепями с ожерелки серебряными, барс с цепью серебряною, 12 лошадей с попонами серебряными, 5 птиц попугаев с клетками серебряными, 1 птица самандер жар есть» везли в подарок Петру I от персидского шаха Султан-Хусейна. Путь пролегал по бескрайним просторам России из Астрахани в Петербург, по дорогам и бездорожью, болотам и мостам. О продвижении этого зоопарка на север нам рассказывает Е. М. Юхименко (Т. 3, с. 94-114). Благодаря архивным документам мы узнаем о всех перипетиях передвижения зверинца. Среди прочего цитируется и анализируется послание старообрядца Андрея Денисова (в миру князя Мышецкого, киновиарха Выговской пустыни). Оно содержит в русской книжности первое оригинальное "реалистическое" описание слона и его шествия по Москве; прочитав его мы можем не только сравнить восприятие этого и сейчас удивляющего животного с известной индийской сказкой, здесь кроется гораздо больше — это сочинение несет непреходящую духовную ценность, поскольку рассматриваемое экзотическое событие служит не к увеселению, что прежде всего подразумевала культура XVIII века, а к расширению духовного опыта, назиданию и "потщанию добродетелей".

***

О судьбе книги и чтения в мире иконок и цифры, запретных литературных жанрах, литературно-«фантастическом» эксперименте, а также превращении дневника из интимного в самый распространенный и публичный жанр пишет в своих статьях писатель и литературный критик В. Березин. О гибели самой литературы, «высокой литературы» или, как минимум, бумажной книги идет речь в эссе «Рождение нового слова». С чем мы столкнулись? Изменился образ книги и образ автора (современный массовый автор в чем-то продолжает традицию русского скомороха (Т. 2, с. 308)), появилась новая система (электронного) книгоиздания и продаж.

«Нужно сказать парадоксальную вещь — слово важнее литературы. Роскошь человеческого общения важнее книги. В новой реальности выживает та часть литературы, которая может создать симфонию между автором и читателем, и если для этого нужно пойти в кабак и ударить по гусельным струнам, то автор должен это сделать» (Т. 2, с. 310).

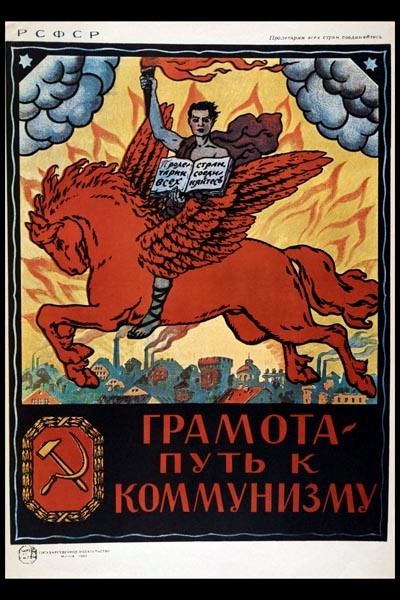

В. Березин пишет об увлечении письменным словом. Когда-то в стране боролись с неграмотностью. Теперь грамотными стали все: все научились не только читать, но и писать.

«Некто вездесущий смог вдруг уразуметь, что посредством этого инструмента можно не только отдавать распоряжения, или сообщать сведения о своем здоровье, или признаваться в любви, но и с лихвой тешить свое тщеславие, всласть высказываясь перед себе подобными. Боль, страдания, радости, неосуществимые надежды, мнимые подвиги и многое другое — всё это хлынуло нескончаемым потоком на бумагу и полетело во все стороны в разноцветных конвертах. … Однако мысль уже была разбужена. Сердца бились гулко, потребность в выворачивании себя наизнанку клокотала и мучила. Куда бы ее обратить?» (Окуджава, Б. Путешествие дилетантов. Цит по: Текст и традиция. Т. 4, с. 274- 275).

Но мир пошел дальше – вслед за технологиями. С появлением социальных сетей дневник из символа интимной литературы превратился в самый демократичный (по доступности) жанр литературы. Мы видим эволюцию дневника и узнаем об идеальном дневнике, гордыне автора, чужих пороках и альковных разысканиях, подлинности и фальсификации, ангеле откровенности и бесе опаски. Что такое дневник – памятник литературы или вещественное доказательство? Должен ли дневник уничтожаться или же надеяться на массового читателя?

«Но самое интересное в восприятии этого удивительного по разнообразию пласта печатных текстов — в том, что читатель интересуется документом. Он имеет заочное уважение к документу, потому что документ рассказывает ему, «как там на самом деле», «как устроен мир», «что от него скрывали», — неважно, идет ли речь о репрессиях или об изготовлении молока» (Т. 4, с. 286).

О желании не только писать, но и как бы профессионально оценивать чужие тексты – в статье В. Березина об узкопрофессиональном конкурсе по написанию фантастических рассказов «Рваная грелка» (или просто «Грелка», официальное название «48 часов»). Оценивают произведения сами авторы, не зная кому принадлежит тот или иной текст. Читатель высказывая свое мнение, отталкивается не столько от собственных эмоций, сколько от сложившегося у него представления, как должна выглядеть критика и анализ литературного произведения. Проблема в том, что круг чтения узок.

«Проблема, конечно, не только в том, что на сетевом конкурсе тексты писал не Достоевский, но в том еще, что критикой там занимается вовсе не Стасов.» (Т. 3, с. 264)

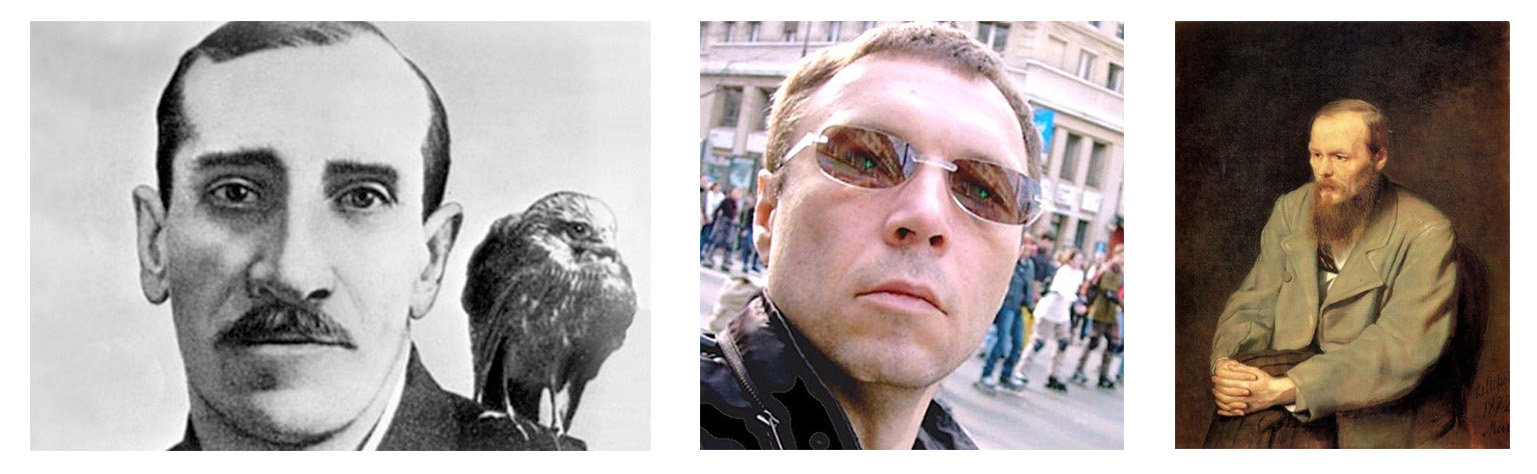

Автор статьи В. Березин пошутил: отправил на конкурс ранний рассказ Александра Грина, аккаунт назывался grinevskij, фотография (не самая известная) присутствовала. Какие отзывы? «Автор что вы курили, но больше не надо», «Жесть какая. Я даже не разобрался, стёб это или ну очень начинающий автор», «Вычитка его спасет. Наверное. Если автор будет очень тщательно вычитывать», «Из него вырастет Достоевский. В крайнем случае — Пелевин». Выводы автор делает такие: самодеятельные авторы не читали классиков, при дегустации вслепую мало кто может отличить тексты разных авторов, «эпистемологическая неуверенность» – это то, как мы определяем качество неизвестного текста.

Автор статьи В. Березин пошутил: отправил на конкурс ранний рассказ Александра Грина, аккаунт назывался grinevskij, фотография (не самая известная) присутствовала. Какие отзывы? «Автор что вы курили, но больше не надо», «Жесть какая. Я даже не разобрался, стёб это или ну очень начинающий автор», «Вычитка его спасет. Наверное. Если автор будет очень тщательно вычитывать», «Из него вырастет Достоевский. В крайнем случае — Пелевин». Выводы автор делает такие: самодеятельные авторы не читали классиков, при дегустации вслепую мало кто может отличить тексты разных авторов, «эпистемологическая неуверенность» – это то, как мы определяем качество неизвестного текста.

***

Наивно думать, что хороший писатель – воплощение добродетели, а плохой – кладезь зла, открыв книгу которого уподобляешься Пандоре. Но интуитивно мы чувствуем и, возможно, хотим верить, что есть связь между величием поэта и размером человека. Что может, должен или не имеет права делать поэт, чтобы писать хорошие стихи? Может ли поэт изменять, хамить, доносить, красть, например, книги? Что можно простить поэту и чего нельзя? Возможно, поэзия выше нравственности? Участники беседы вспоминают введенное Пришвиным понятие «нетворческое поведение» и поэтическую этику М. Цветаевой из открытого письма «Милые дети».

А зачем вообще нужна поэзия в наш цифровой и прагматичный век? И вообще нужна ли? Какова ее цель? Ответ на этот вопрос искали многие в разные века. М. Эпштейн спрашивает великих поэтов и мыслителей и находит пять разных ответов:

- Поэзия – божественная гармония;

- Поэзия врачует, утешает, вытесняет бессмысленное волнение воли;

- Поэзия – антинравственна, антиобщественна, противозаконна; в ней демоническая, дионисийская природа искусства;

- Поэзия призвана не примирять, а воинствовать, потому что выражает волю одну из сил к победе; слово – орудие власти («Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» В. В. Маяковский);

- Поэзия бессмысленна, бесполезна и даже вредна:

Зарыться бы в свежем бурьяне,

Забыться бы сном навсегда!

Молчите, проклятые книги!

Я вас не писал никогда!

А. Блок

И далее автор приходит к выводу: «Как ни парадоксально, все эти пять воззрений предполагают, что основные цели поэзии лучше достигаются не поэзией, а другими средствами» (Т. 4, с. 174).

Как бы то ни было многие пишут и хотят научиться делать это хорошо, возможно, даже остаться в истории. Несколько статей в альманахе посвящено литературной практике, «учебе», приемам и технике. В. Вьюгин рассказывает об институте советской литературной консультации (Т. 4, с. 57-99). В новом советском государстве 1920-1930-е годы были широко распространены художественный ликбез, литературное обучение. Общение признанного мастера с публикой было частью культурной политики государства. Были и неизвестные литературные консультанты, которые переписывались с многочисленными рабочими, крестьянами, служащими – писателями из народа. Почему государство тратило огромные силы, средства на обучение в общем-то безнадежных писателей? Автор рассказывает о том, кто были эти литературные консультанты, что они представляли собой в профессиональном отношении, каковы были основы этой «литературной грамоты» и неочевидно главное, чем была эта работа для самих консультантов в непростое для страны и людей время.

Как бы то ни было многие пишут и хотят научиться делать это хорошо, возможно, даже остаться в истории. Несколько статей в альманахе посвящено литературной практике, «учебе», приемам и технике. В. Вьюгин рассказывает об институте советской литературной консультации (Т. 4, с. 57-99). В новом советском государстве 1920-1930-е годы были широко распространены художественный ликбез, литературное обучение. Общение признанного мастера с публикой было частью культурной политики государства. Были и неизвестные литературные консультанты, которые переписывались с многочисленными рабочими, крестьянами, служащими – писателями из народа. Почему государство тратило огромные силы, средства на обучение в общем-то безнадежных писателей? Автор рассказывает о том, кто были эти литературные консультанты, что они представляли собой в профессиональном отношении, каковы были основы этой «литературной грамоты» и неочевидно главное, чем была эта работа для самих консультантов в непростое для страны и людей время.

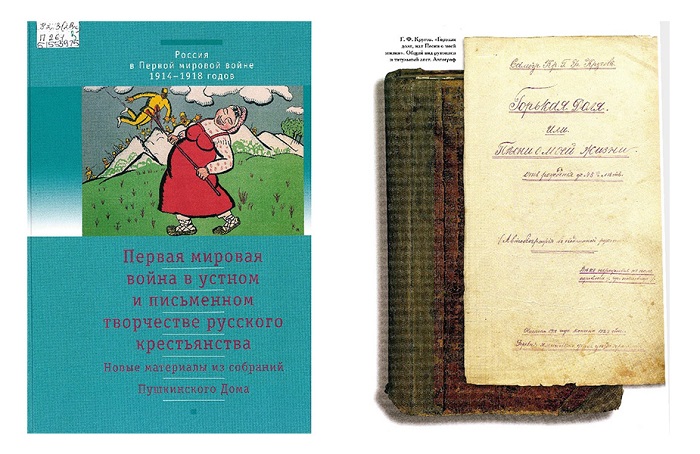

Отдельные работы посвящены поэтам из народа, которые мечтали в свое время издать свои стихи, но безуспешно. А сейчас их рукописи хранятся в «Пушкинском Доме» и стихи издаются. Речь идет о крестьянском поэте Григории Кругове. Его книга "Горькая доля, или Песни о моей жизни от рождения до 45 лет" выдержана в частушечной форме, описанные в песнях церемонии и обычаи дают ценнейший этнографический материал; встречи с разными людьми и беседы с попутчиками представляют цельную картину деревенской "низовой" России; рассказ о Первой Мировой войне включает мысль о непритязательности и многотерпении русского солдата (Т. 1, с. 354-391, Т. 2, с. 305-321).

Отдельные работы посвящены поэтам из народа, которые мечтали в свое время издать свои стихи, но безуспешно. А сейчас их рукописи хранятся в «Пушкинском Доме» и стихи издаются. Речь идет о крестьянском поэте Григории Кругове. Его книга "Горькая доля, или Песни о моей жизни от рождения до 45 лет" выдержана в частушечной форме, описанные в песнях церемонии и обычаи дают ценнейший этнографический материал; встречи с разными людьми и беседы с попутчиками представляют цельную картину деревенской "низовой" России; рассказ о Первой Мировой войне включает мысль о непритязательности и многотерпении русского солдата (Т. 1, с. 354-391, Т. 2, с. 305-321).

«У меня тогда наклонность появилась сочинять,

И я начал на досуге песни грустные слагать.

Все, о чем болело сердце, воспевалось мною в них.

Это первый еще опыт сочинений был моих.

В этих песнях я о горе пережитом говорил.

К ним я чувствовал призванье, в них отраду находил.

…

Зябли руки, зябли ноги, лихорадка всех трясла,

И горячая молитва мне тогда на ум пришла.

И я мысленно молился о себе и о семье,

Вспоминая от начала свое горькое житье.

«О, всемилостивый Боже, — думал я, — не допусти

Мне погибнуть на чужбине, помоги сей крест снести.

Если есть хоть капля правды на земле, Владыка мой,

То молю тебя, всю правду ты слепым вождям открой.

Да прозрят они и узрят все посеянное зло

Сколько слез оно и горя в жизни людям принесло.

Вонми, Господи, моленью и не дай погибнуть в зле,

Прекрати вражду и битвы, и вражду на всей земле.

Дай людям любовь святую, дай прожить лихие дни

И в семью меня родную, горемычного, верни.

Обезумели все люди, не оглянутся назад,

Не раскаются в поступках и не знают, что творят».

Тема войны, революций, больших потрясений не оставляет русских писателей. Многое надо осмыслить и пережить. Своя, личная и семейная история связывает отдельного человека и большой историей. А. В. Иличевский считает, что самое главное, что сделано в новой России – это оцифровка военных архивов, создание Базы данных «Мемориал», именно эта база стала отправной точкой для поиска места гибели и захоронения деда автора этой статьи. Самое главное в ХХ веке – это победа и жертва нашего народа в Великой Отечественной войне, и будущее время нации создается памятью отдельного человека о своих предках.

* * *

«Вообще в поступках Вашего героя часто отсутствует логика, тогда как в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает. 28 мая». О самом успешном мистификаторе/фальсификаторе в русской словесности Борисе Садовском рассказывает И. Сухих (Т. 2, с. 26-36). Он выдавал свои стихотворения за стихи Блока, Есенина, которые затем вошли в собрания сочинений; мистифицировались и записки, мемуары реальных и вымышленных лиц. Он вводил в заблуждение маститых знатоков литературы и простых читателей. Делается предположение, что известная цитата-афоризм Чехова, вошедшая в его «Летопись жизни и творчества» в действительности принадлежит Садовскому. Таким образом, он все-таки ввел себя в круг современников Чехова, но истинное направление и объем его творчества выясняются лишь в последние десятилетия.

Еще об одном мистификаторе рассказывается в статье Г. Импости (Т. 2, с. 180-200). Потомственного донского казака В. Отрошенко называют русским Борхесом, сравнивают с Г. Г. Маркесом, И. Кальвино. У него выработана своя концепция фантастического и выделены принципы: принцип Гофмана, Гоголя, Булгакова и фольклорно-мифологический. Он глубоко изучает исторические документы и находит в них нереальные, фантастические факты и подробности, например, он пишет о походе донских казаков, посланных Павлом I для завоевания Индии: «В русской критике меня часто называют «мистификатором», то есть обманщиком. Подразумевается, что я в своих вещах предлагаю вымысел, который довольно трудно отличить от правды. Если ориентироваться на четыре принципа, о которых я сейчас рассказал, то мне ближе принцип Гоголя. Если я ввожу в свои тексты фантастическое, то это не значит, что всё подвергается его воздействию. Напротив, в таких случаях я с особенной тщательностью слежу за точностью в изображении исторических реалий и реальности как таковой. Мистификация — это мимикрия вымысла под реальность. Мистификация дает возможность выразить через фантастический сюжет те вещи, которые невозможно выразить, изображая только реальность. Я пытаюсь находить в самой реальности такие вещи, которые выглядят фантастично, и, таким образом, попадая в мой текст, оказываясь в окружении точных исторических реалий, они выглядят абсолютно не реально» (Т. 2, с. 183).

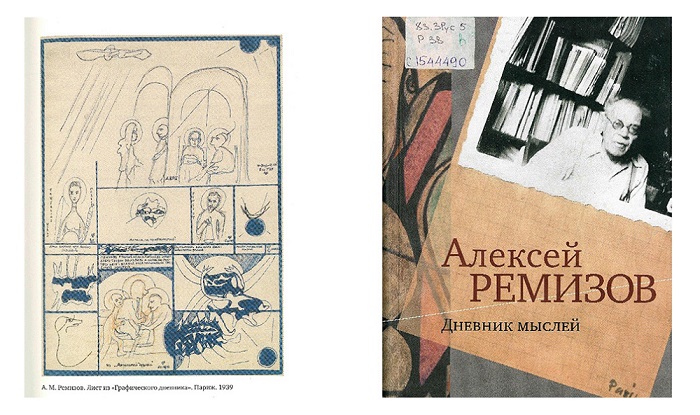

Иной раз и сновидения могут быть источником творчества. А. М. Грачева пишет о «Дневнике мыслей» А. М. Ремизова. Этот дневник представляет собой альбом ежедневных рисунков, листы которого воспроизводят форму иконы. В центре помещалось изображение образов сна, а по сторонам располагались отдельные «клейма», содержанием которых становились дневные события и портреты их участников, чьи головы были окружены нимбами. Этот дневник автор вел с детства, со временем дневник стал полномасштабным отражением творческого мышления Ремизова. Отметим, что в 2013 г. «Пушкинский Дом» и А. М. Грачева подготовили и издали этот дневник.

Иной раз и сновидения могут быть источником творчества. А. М. Грачева пишет о «Дневнике мыслей» А. М. Ремизова. Этот дневник представляет собой альбом ежедневных рисунков, листы которого воспроизводят форму иконы. В центре помещалось изображение образов сна, а по сторонам располагались отдельные «клейма», содержанием которых становились дневные события и портреты их участников, чьи головы были окружены нимбами. Этот дневник автор вел с детства, со временем дневник стал полномасштабным отражением творческого мышления Ремизова. Отметим, что в 2013 г. «Пушкинский Дом» и А. М. Грачева подготовили и издали этот дневник.

В альманахе представлен материал о многих русских писателях и поэтах; среди них: Андрей Белый, И. А. Бродский, Ф. М. Достоевский, Г. В. Иванов, Т. Ю. Кибиров, А. И. Куприн, О. Э. Мандельштам, В. В. Набоков, Б. Л. Пастернак, А. С. Пушкин, М. Ремизов, Игорь Северянин, А. И. Солженицын, В. М. Шукшин.

В альманахе выделен раздел VOX SCRIPTORIS (Голос писателя), здесь современные авторы рассказывают о появлении, задумке, рождении своих произведений, многие из которых получили литературные премии. Авторы: А. А. Аствацатуров, А. Г. Битов, И. В. Бояшов, А. Н. Варламов, М. Г. Гиголашвили, Д. А. Данилов, А. А. Кабаков, А. А. Матвеева, С. А. Носов, В. Г. Попов, Л. И. Сараскина, В. Г. Сорокин, М. А. Степнова, В. А. Шаров, Г. Ш. Яхина.

Русский человек и русский мир, войны, раскол и старообрядцы, литературное творчество и будущее литературы, писательские приемы, в том числе запрещенные, – вот лишь некоторые темы альманаха.

В целом, альманах будет интересен всем, кто неравнодушен к российской словесности, читает, вдохновляется и, возможно, мечтает написать свою книгу. Книга оживает только в руках читателя, а альманах «Текст и традиция» открывает новые имена и неизвестное в привычном.

Елена Сергеевна Сторокожева,

главный библиограф справочно-библиографического отдела