«Дмитрий Николаевич, что это у вас в словаре одни слова - советские, а другие - несоветские?

- Как так? - Да вот, смотрите: взять – сов., а брать – несов.».

Д.Н. Ушаков. Разговор с редактором

«Если хорошо поразмыслить, то словарь – это книга книг» (А. Франс)

Обзор новых поступлений в Справочно-библиографический отдел

Справочно-библиографический отдел ПОУНБ им. В.Я. Курбатова – уникальный фонд энциклопедий, справочников и словарей по различным отраслям знаний – пополнился несколькими изданиями, заслуживающими внимания читателей - специалистов по филологии и любителей словесности.

Вниманию знатоков исторической грамматики и ценителей изящного написания букв в стиле церковнославянизмов предлагается «Грамматический словарь БУКОВНИЦА 1592 г. : издание и исследование», увидевший свет в издательстве Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 2022 году, под авторством Елены Александровны Кузьминовой, профессора филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автора монографических изданий и исследований памятников славянской грамматической традиции и Инь Сюя, кандидата филологических наук факультета русского языка и литературы Института иностранных языков Пекинского университета.

Кузьминова, Е. А. Грамматический словарь Буковница 1592 г. : издание и исследование / Елена Александровна Кузьминова, Инь Сюй ; подготовка текста к изданию Инь Сюй ; предисловие и исследование Е. А. Кузьминовой, Инь Сюй ; под научной редакцией Е.А. Кузьминовой ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского университета, 2022. - 653, [1] с. ; 24. – Библиогр.: с. 173-177. - ISBN 978-5-19-011673-1.

Кузьминова, Е. А. Грамматический словарь Буковница 1592 г. : издание и исследование / Елена Александровна Кузьминова, Инь Сюй ; подготовка текста к изданию Инь Сюй ; предисловие и исследование Е. А. Кузьминовой, Инь Сюй ; под научной редакцией Е.А. Кузьминовой ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского университета, 2022. - 653, [1] с. ; 24. – Библиогр.: с. 173-177. - ISBN 978-5-19-011673-1.

Авторы обусловливают появление труда следующими обстоятельствами.

В конце XVI в., в период зарождения аналитической грамматической кодификации (упорядочивание какого-либо текста, перенумерация его частей, разделение на главы, подглавы, параграфы) церковнославянского языка путем систематизации языковых элементов и правил их выбора в славянской книжности возникает особый тип грамматического описания, который может быть условно определен как «грамматический (словоизменительный) словарь» или «словарь трудностей церковнославянского языка», призванный предупреждать типичные ошибки в языковой практике, предотвращать искажения канонического текста.

Первым дошедшим до нас по рукописным источникам грамматическим словарем церковнославянского языка является Буковница Герасима Ворбозомского, дошедшая до нас в сборнике 1592 г. и признанная одной из наиболее значительных и масштабных грамматических проектов своего времени. Прежде всего, несколько слов о самом авторе словаря. Зосима Ворбозомский - преподобный Русской православной церкви. Был учеником Корнилия Комельского. В поисках уединения поселился на острове Ворбозомского озера, в 22 верстах к югу от Белозерска, куда к нему собирались ученики. Там им был основан Благовещенский монастырь. Данное сочинение предоставляют уникальную возможность исследовать процессы и механизмы переходного периода, когда языковое создание постепенно отрывается от текста и текстологический подход к церковнославянскому языку уступает место грамматическому.

Актуальность их исследования определяется самим статусом грамматического сочинения, который является «первостепенной важности источником по истории языка», позволяющим одновременно изучать и литературный язык эпохи, и ее языковые представления. Однако следует признать, делают оговорку авторы, что этот ценный памятник грамматической мысли долгое время оставался за пределами внимания исследователей и даже не был упомянут в фундаментальных трудах по славяно-русской филологической традиции. Лишь в двух работах конца XX в. Буковница 1592 г. рассматривается фрагментарно только в акцентологическом и словообразовательном аспектах. Целью данного исследования является реконструкция лингвистической программы, которой руководствовался Герасим Ворбозомский при работе над Буковницей 1592 г., и определение функционально-типологических характеристик грамматических словарей церковнославянского языка конца XVI – начала XVII вв.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществлено систематическое исследование системы орфографических и грамматических норм, кодифицированных в Буковнице 1592 г. Пересмотрены ранее сложившиеся представления о времени появления (70-е гг. XX в.) в отечественной лексикографии лингвистического словаря грамматического типа. Установлено, что первые известные в настоящее время по рукописным источникам сочинения, в которых была воплощена общая концепция грамматического словаря, были созданы в конце XVI – начале XVII вв. Значение Буковницы определяется и тем, что она позволяет с достаточной ясностью увидеть, какие проблемы находились в центре внимания наших далеких предшественников, как несовершенный грамматический аппарат, известный русскому книжнику конца XVI века, использовался им в его деятельности, как абстрактные модели, заимствованные из трактатов, находили свое практическое применение, прилагаясь к конкретному языковому материалу и внедряясь в книжно-языковую практику.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществлено систематическое исследование системы орфографических и грамматических норм, кодифицированных в Буковнице 1592 г. Пересмотрены ранее сложившиеся представления о времени появления (70-е гг. XX в.) в отечественной лексикографии лингвистического словаря грамматического типа. Установлено, что первые известные в настоящее время по рукописным источникам сочинения, в которых была воплощена общая концепция грамматического словаря, были созданы в конце XVI – начале XVII вв. Значение Буковницы определяется и тем, что она позволяет с достаточной ясностью увидеть, какие проблемы находились в центре внимания наших далеких предшественников, как несовершенный грамматический аппарат, известный русскому книжнику конца XVI века, использовался им в его деятельности, как абстрактные модели, заимствованные из трактатов, находили свое практическое применение, прилагаясь к конкретному языковому материалу и внедряясь в книжно-языковую практику.

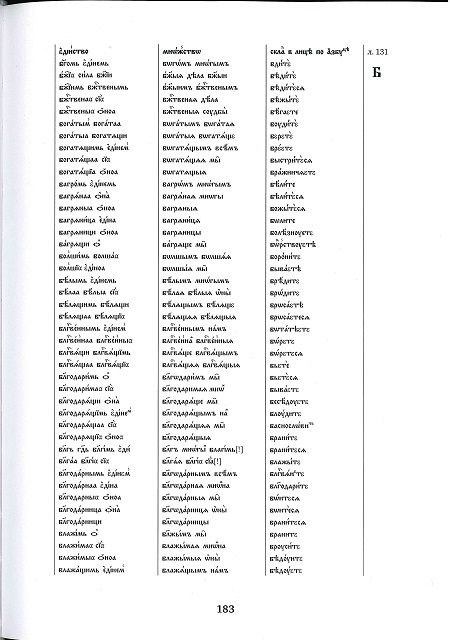

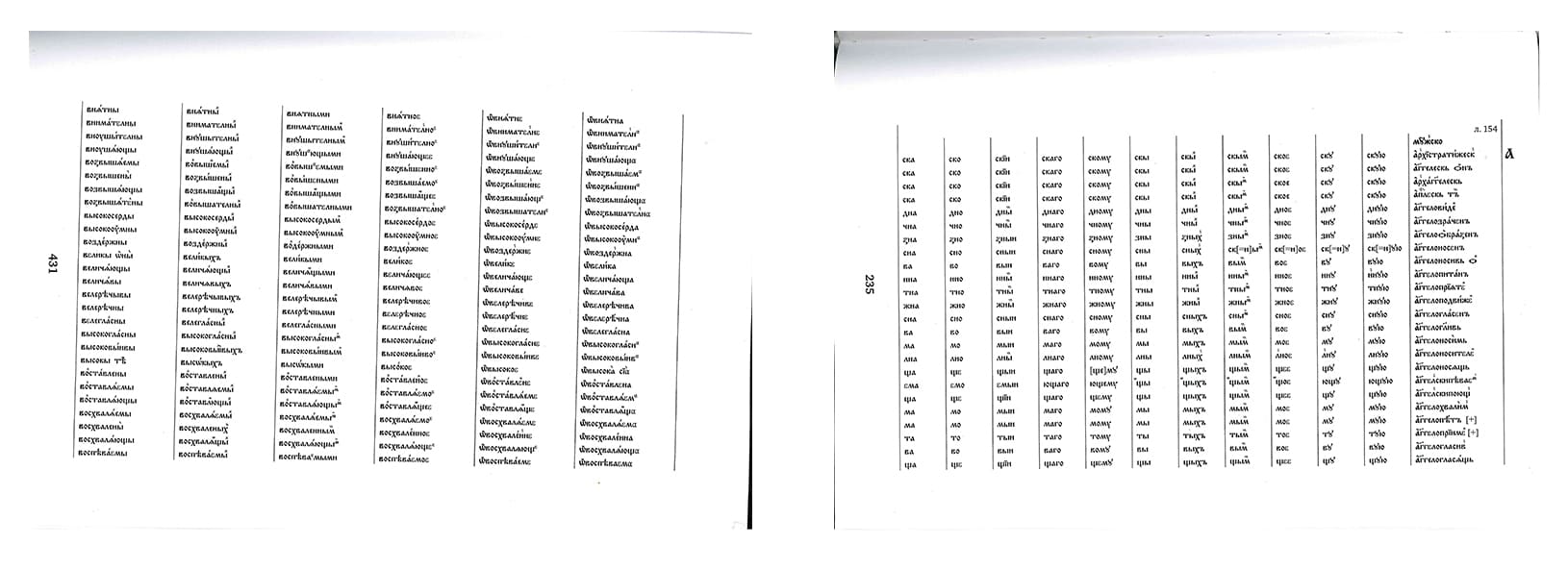

Словарь содержит более 93 тысяч языковых единиц, которые систематизированы на основе парадигматического (образцовый, примерный, обучающий примерами) принципа. Именно масштабность Буковницы в докомпьютерную эпоху препятствовала ее полноценному введению в научный обороти ее адекватной научной интерпретации. Этот уникальный памятник грамматической мысли не был даже упомянут в фундаментальных трудах по славяно-русской филологической традиции филологов С.К. Булича и И.В. Ягича. Лишь в двух работах конца 20 столетия Буковница рассматривается фрагментарно.

Проведение комплексного лингвистического и текстологического исследования Буковницы стало возможным во многом благодаря созданию ее полной электронной версии, предельно точно воспроизводящей все особенности графико-орфографической системы рукописи. Результаты исследования представлены в первой части издания, которая состоит из четырех глав.

В первой главе анализируются структурные особенности издания (в виде таблицы представлены списки словоформа (терминов), расположенных в алфавитном порядке), устанавливаются источники, использованные при ее создании. Во второй и третьей рассматриваются принципы организации словарного материала и грамматической кодификации в каждой их трех частей словаря.

Вторая часть содержит электронную версию, т. е представлен текст словника. При этом авторы обращают внимание читателей на то, что текст передан буква в букву, строка в строку с делением на слова. А допущенные писцом орфографические ошибки и описки исправлены и отмечены в квадратных скобках [ ]. Номера листов рукописи указаны на полях. Кроме того, специфические особенности Буковницы 1592 года (нормирование именного и адъективного словоизменения, максимальная наглядность и компактность представления материала в табличном формате) сближают ее с собственно грамматическим словарем в современном понимании этого термина, например, с «Грамматическим словарем русского языка. Словоизменение» А. В. Зализняка (1980).

Более подробно о том, как пользоваться словником, читатели узнают, открыв издание. Буковница, систематизирующая более 93 тыс. языковых единиц, по праву может быть признана одним их наиболее значительных и масштабных лингвистических проектов XVI века. Это издание адресовано всем, кто интересуется историей языка, церковнославянской книжностью.

А следующее – ценителям русской общественной мысли и культуры Отечества за рубежом, любителям библиографии, потому что их вниманию представляем именно такой труд - справочник Владимира Борисовича Кудрявцева, известного библиографа, который содержит обновленные и расширенные сведения об основном массиве совместно подготовленных и выпущенных периодических и непериодических печатных материалов гуманитарной направленности, включая библиографические справки о коллективных сочинениях и совместных монографиях. В научный оборот вводятся данные о более чем 4400 коллективных изданиях русского зарубежья предвоенного времени.

Кудрявцев, В. Б. Коллективные издания русского зарубежья, 1918-1941 : (газеты, журналы, книги, брошюры гуманитарной направленности) : библиографический справочник : в 3 частях. Ч. 1 : А - М / Владимир Борисович Кудрявцев. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2022. - 729, [2] с. ; 29. – Библиогр.: с. 13-25 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91476-123-0. - ISBN 978-5-91476-124-7 (ч. 1).

Кудрявцев, В. Б. Коллективные издания русского зарубежья, 1918-1941 : (газеты, журналы, книги, брошюры гуманитарной направленности) : библиографический справочник : в 3 частях. Ч. 1 : А - М / Владимир Борисович Кудрявцев. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2022. - 729, [2] с. ; 29. – Библиогр.: с. 13-25 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91476-123-0. - ISBN 978-5-91476-124-7 (ч. 1).

Автор во вступительной статье предупреждает, что издание не является каталогом изданий или библиографическим указателем. Она задумана прежде всего как справочник, который преследовал бы актуальную цель: попытаться очертить поименный круг авторов, редакторов и издателей газет, журналов, альманахов, сборников, включенных в книгу.

Исторически сложилось так, что те из довоенных эмигрантских изданий, которые в разное время и разными путями попали в подцензурную Советскую Россию или поступили в отечественные библиотечные фонды за последние три-четыре десятилетия, ныне почти все сосредоточены в крупнейших московских и петербургских книгохранилищах, поэтому основу справочника составили сведения об изданиях, наличествующих в собраниях таких фундаментальных книгохранилищ, как Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Научная библиотека Госархива Российской Федерации, Библиотека Российской академии наук, Государственная историческая библиотека, Библиотека Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и мн. др.

Учитывались сведения об эмигрантских коллективных изданиях – изданиях послереволюционной России, включая русскоязычные эмигрантские издания национальностей бывшей Российской империи, изданиях русского укорененного меньшинства, русских советских изданиях за границей, русских номерах/выпусках иностранных коллективных изданий, - которые удалось выявить в отдельных печатных каталогах региональных библиотек, архивов.

Печатный формат издания отражает его подзаголовок: газеты, журналы, книги, брошюры гуманитарного направления. Включение в словарный корпус сведений о военных и казачьих изданиях обусловлено не только весомой количественной долей их в эмигрантской печати, но и устойчивыми связями последних с политической и общественной жизнью русского зарубежья. Издание трехчастное. Первые две вбирают в себя справочные материалы по изданиям межвоенного русского зарубежья. Третья часть включает аннотированный сводный перечень упоминаемых представителей довоенного русского зарубежья (около 8900 лиц), общую библиографию (более 1600 позиций) и несколько тематических указателей.

Перед нами 1 часть справочника, которая содержит сведения об изданиях, заглавия которых начинаются на литеры А - М. Словарные статьи расположены в алфавитном порядке. Каждое коллективное издание имеет словарное гнезда, куда входят:

- библиографическое описание издания, для удобства пользователей его ключевые области (заголовок, место и год издания) выделены полужирным шрифтом. Дореволюционная орфография титульных данных ряда изданий приведена в соответствие с нормами современного правописания;

- основная часть справки, содержащая программные или вступительные материалы издания, позволяющие составить о нем общее представление и приведенные в полном или кратком изложении. Важнейшим в этой части справки является перечень авторов публикации. В него включены те авторы, чьи личности удалось идентифицировать. Распределены по тематическим ячейкам: а) эмигранты; б) авторы, живущие в России; в) отечественные классики и исторические личности; г) зарубежные авторы; д) российские художники, репродукции которых использовались в издании;

- заключительная часть содержит каталоги библиотек как место хранения издания или библиографические указатели, указатели содержания изданий, тематические списки литературы, аннотированные указатели архивных фондов редакций.

Издание предназначено для научных сотрудников, библиографов, а также будет интересно всем, кто интересуется духовным достоянием Отечества.

2022 год порадовал любителей словесности выходом в свет еще одного издания, которое их явно заинтересует. Речь идет о биобиблиографическом словаре «Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII - начала XX века», составителем которого является коллектив авторов в лице докторов и кандидатов филологических и исторических наук С.В. Мельниковой, Т.А. Крючковой, Н.И. Юргановой, Н.К. Чернышовой, Н.Н. Шабалиной и др.

Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII - начала XX века : биобиблиографический словарь / Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского ; главный редактор: С. В. Мельникова ; составители: С. В. Мельникова [и др.]. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2022. - 437 с. : ил. ; 21. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. – Имен. указ. к прист. библиогр.: с. 427-437. - ISBN 978-5-98839-166-1.

Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII - начала XX века : биобиблиографический словарь / Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского ; главный редактор: С. В. Мельникова ; составители: С. В. Мельникова [и др.]. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2022. - 437 с. : ил. ; 21. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. – Имен. указ. к прист. библиогр.: с. 427-437. - ISBN 978-5-98839-166-1.

Это первый в историографии опыт создания коллективного портрета православных духовных писателей-сибиряков.

Поводом к созданию послужило распространение православия в Сибири в XVI веке, ставшее важнейшей составляющей процесса ее вхождения в российскую культуру и государственность. За 400 лет христианской истории сибирским православным духовенством было создано большое количество произведений: жития сибирских святых, проповеди, полемические сочинения против раскольников, исторические описания местных монастырей и святынь, миссионерские путевые заметки, переводы священных текстов на языки коренных северных народов, духовная поэзия. Эти сочинения имеют не только церковно-историческое значение: картина дореволюционной сибирской словесности не может считаться полной без их учета.

Однако, в силу известных исторических условий, сложившихся в начале XX века, культурному наследию Православной церкви не было уделено должного общественного и исследовательского внимания, в результате чего много было забыто и утрачено. Восполнение возникшего пробела - проблема современной гуманитарной науки, которой определяется, в т. ч. и цель создания предлагаемого читателю словаря.

Издание включает в себя 60 статей, написанных в формате развернутых биобиблиографических очерков. В них представлены как известные личности - святитель Иннокентий (И.А. Вениаминов), богослов, лингвист, переводчик, этнограф; архиепископ Нил (Н.Ф. Исакович), исследователь буддизма, церковный историк, переводчик и мемуарист; протоиерей П.В. Громов, первый редактор «Иркутских епархиальных ведомостей», историк церкви, мемуарист, поэт и др. Большинство авторов принадлежит к духовенству, однако среди них есть и лица без духовного сана, чьи биографии и творчество были тесно связаны с Православной церковью. Многие авторы впервые определяются в качестве духовных писателей, большинство их сочинений впервые подробно аннотируются, некоторые впервые вводятся в научный оборот.

У истоков российской биобиблиографии духовной словесности стоит митр. Евгений (Болховитинов) со «Словарем историческим о бывших в России писателях духовного чина Греко-Римской церкви» (СПб, 1818). Следующим значимым опытом в данной области стал «Обзор русской духовной литературы, 862-1863» архиеп. Филарета (Гумилевского) (СПб, 1856).

Уже в этих, первых, изданиях формировалось представление о сущности и границах понятий «духовный писатель» и «духовная литература», «духовная словесность», в сферу которой включался самый широкий репертуар сочинений: богословские труды, толкования на тексты Священного писания, гомилетика (беседы, проповеди, слова, поучения), литургическая поэзия. Сюда же входили научные сочинения в области церковной истории, археографии, церковного права, а также мемуаристика, религиозно-философская эстетика.

Круг сибирских писателей, очерченный митр. Евгением, включает в себя только несколько имен: Киприан (Старорусенков), первый тобольский архиепископ, автор Синодика Ермаковым казакам, положившего начало сибирскому летописанию; митр. Тобольский Игнатий (Римский-Корсаков, автор посланий в обличение сибирских еретиков и раскольников и описания жизни и чудес св. праведного Симеона (Внерхнетурского); митр. Иоанн (Максимович), богослов, переводчик, духовный поэт; митр. Арсений (Мацеевич), проповедник; еп. Иоасаф (Болотов), начальник Кадьякской духовной миссии.

Архиеп. Филарет существенно расширяет список и называет уже более 25 имен духовных писателей, связанных с Сибирью. Среди тобольских владык, помимо отмеченных у митр. Евгения, к духовным писателям относит митр. Павла, автора наставления об обращении иноверцев в христианскую веру, митр. Антония (Стаховского), автора стихотворного «Зерцала от Божественного писания»; митр. Антония (Нарожницкого), проповедника и др. Словари Болховитинова и Филарета обозначили границы русской духовной словесности, задачей всех последующих аналогичных изданий было их расширение и уточнение. Известны также и издания регионального характера, например, «Библиографические сведения о духовных и светских писателях, уроженцах здешнего [Полтавского] края» (Полтавские губернские ведомости, 1846, № 48). Или «Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии» А.А. Титова, составленной им по рукописи прот. М.Ф. Деева (М., 1892).

Помимо биобиблиографических словарей, духовная словесность нашла отражение в других видах изданий указанного периода: каталогах академических, монастырских и семинарских библиотек, которые велись с начала XVIII века, общих указателях духовной литературы, указателях церковной периодики. Сведения о духовных писателях широко включались в справочные библиографические издания общего характера, а также в энциклопедии «Словарь достопамятных людей русской земли» Н.Н. Батыш-Каменского (СПб, 1847), «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII –XIX веках и Список русских книг с 1725 по 1825 г. Г.Н. Геннеди (Берлин, 1876-1906).

Данные о сочинениях сибирского духовенства и близких к православной традиции светских писателей Сибири среди универсальных библиографий дореволюционного периода наиболее полно представлены в трехтомной «Сибирской библиографии» В.И. Межова (СПб, 1891-1892): это в основном исторические и мемуарные сочинения, учтенные в разделах по истории сибирской церкви. Таким образом, основы духовной библиографии были заложены еще до революции, тогда же были определены и ключевые теоретические проблемы и впервые названы имена многих духовных писателей.

Перечисленные выше словари, справочные пособия, указатели, монографические исследования стали отправной точкой настоящего исследования.

Говоря о структуре словаря, нужно обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии с принятыми в настоящем словаре критериями отбора материала, к духовным писателям относятся представители православного духовенства (без учета старообрядцев) – священнослужители и монашествующие, а также, в порядке исключения, лица, не имеющие духовного сана, но тесно связанные с церковью: преподаватели духовных учебных заведений, миссионеры, духовные журналисты. При этом обязательным условием является наличие у лица связи с Восточной Сибирью по его происхождению (уроженцы) и/или служению (приехавшие в регион по назначению), иначе говоря, лица, писавшие о регионе, но не соотнесенные с ним биографически, в словарь не включены.

Особое внимание в словаре уделяется поэтическим опытам православного духовенства Восточной Сибири. Всего по публикациям в епархиальных ведомостях (главным образом, Иркутских и Забайкальских), было выявлено 115 оригинальных сочинений: поэтические пересказы библейских сюжетов, переложения псалмов и богослужебных текстов, вариации на тему известных евангельских строк и молитв, стихотворения рождественского и пасхального циклов.

Библиографические сведения о стихотворениях включены в словарные статьи об авторах, в Приложении опубликованы полные тексты избранных стихотворений.

Упоминаются в словарных статьях, но не аннотируются сочинения естественно-научного, публицистического или художественного содержания, не связанные с религиозной и или церковно-исторической тематикой.

При разработке формата словарной статьи учитывался опыт современных академических словарей писателей и ученых. Словарные статьи в них представляют собой развернутые биобиблиографические очерки, раскрывающие в хронологической последовательности творческие биографии авторов, с выделением моментов, важных для понимания их эволюции как писателей. Упоминаемые сочинения, особенно малоизвестные, как правило, сопровождаются краткими аннотациями. Такой подход позволяет создать «мини-портреты» писателей и использовать издание не только в справочных, но и исследовательских и учебных целях. Каждая словарная статья начинается с краткой справки о лице. Заглавным жирным шрифтом выделена фамилия, для монашествующего лица – имя, принятое им в постриге. Далее – имя, отчество, даты рождения-смерти, место рождения и место смерти. Перечисляются сферы творческой деятельности, в которых проявил себя автор. Затем публикуется биография. Даты до 1 февраля 1918 г. приводятся по юлианскому календарю (старому стилю). Все сочинения, принадлежащие самому духовному писателю, упоминаются в тексте статьи и не выносятся в пристатейную библиографию. Пристатейная библиография делится на два раздела: «Справочники» и «Литература». Последний включает биографические и исследовательские материалы о писателе, начиная от посвященных ему прижизненных книг и статей, заканчивая современными изданиями. Так как над подготовкой работал коллектив авторов, то все словарные статьи публикуются за подписью конкретного составителя, некоторые материалы были подготовлены в соавторстве. Завершает словарь Именной указатель к пристатейной библиографии. В него включены имена современных и дореволюционных исследователей творчества духовных писателей, а также их биографов и мемуаристов, упоминаемых в библиографии. Указатель имеет аналитический характер. Приводятся сведения, достаточные для идентификации лица: фамилия, имя, отчество, даты жизни, ученая степень. Издание предназначено для специалистов–филологов, религиоведов, всех, кто интересуется историей русской православной культуры и словесности.

Приглашаем в Псковскую областную универсальную научную библиотеку им. В.Я. Курбатова за новинками!