23 марта 1876 года русский военный инженер и изобретатель Павел Николаевич Яблочков получил в Париже патент на электрическую лампу. В прессе она получила название «русский свет» и «русское солнце» и широко разошлась по миру: от Санкт-Петербурга до Парижа.

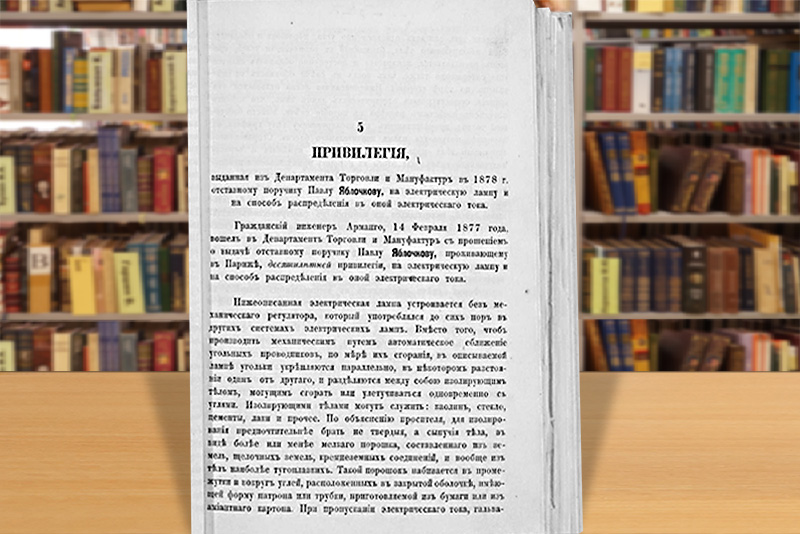

Привилегия, выданная из Департамента торговли и мануфактур в 1878 г. отставному поручику Павлу Яблочкову, на электрическую лампу и на способ распределения в оной электрического тока

Немного истории. В поисках идеальной лампочки

Полтора века назад на смену тусклому газовому освещению пришло электрическое. Как это часто бывает с научными прорывами, идея буквально витала в воздухе, когда за ее реализацию почти одновременно взялись три изобретателя: Павел Яблочков, Александр Лодыгин и Томас Эдисон.

Лодыгин экспериментировал с уже известными лампами накаливания, пытаясь продлить срок их службы за счет нового материала нити накаливания. В 1874 году он получил патент на свою лампу со светящимся угольным стержнем внутри прозрачного сосуда без доступа кислорода.

Павел Яблочков был вдохновлен опытами Лодыгина по освещению улиц и помещений в России: успешный пример ровесника заставил Павла Николаевича сосредоточиться на электрических лампах. В 1874 году он поучаствовал в освещении на железной дороге: впервые в истории на паровозе был установлен прожектор с дуговой лампой — регулятором Фуко. Это был правительственный поезд из Москвы в Крым. Яблочкову пришлось постоянно менять угли в приборе и подкручивать регулятор, а затем перетаскивать сложную технику с одного локомотива на другой — и так всю дорогу. После этой поездки молодой инженер решил, что нужен новый способ электрического освещения — без регулятора Фуко, который был очень сложным и требовал постоянного внимания.

К созданию свечи Яблочкова привели многочисленные и упорные опыты по электролизу, которые Павел Николаевич проводил в 1875 году. Кстати, первую электрическую дугу получил в опыте и описал еще один русский ученый — физик Василий Петров. Еще в 1802 году он регистрировал пламя, когда пропускал ток по двум стержням из древесного угля. Прошло более 70 лет, прежде чем это открытие вылилось в действующий прибор и патент. 23 марта 1876 года стало вехой в истории развития светотехники и триумфом русского изобретателя.

О нем заговорили во Франции, Британии, США. Мировая пресса не жалела эпитетов, которые и сегодня приятно прочесть: «Россия — родина электричества», «Свет приходит к нам с севера — из России», «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени» «Вы должны видеть свечу Яблочкова», «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике».

Свеча Яблочкова имела преимущества перед угольной лампой Лодыгина. Она оказалась проще и дешевле: первые образцы разлетались по 20 копеек и служили полтора часа, после этого нужно было вставить в фонарь новую свечу. Со временем появилось ноу-хау: фонари с автоматической заменой свечей.

Интересные факты

- Павел Яблочков приложил немало усилий к популяризации своих свечей. Он не остался в Москве, где не нашлось поддержки его инновациям, а лично поехал в Париж и США, демонстрировал свою свечу на выставках (первый показ произошел в Лондоне в апреле 1876 года), знакомился с полезными людьми и всячески занимался продвижением ноу-хау. В итоге в Париже было налажено производство свечей русского изобретателя Яблочкова: их выпускали по 8000 штук ежедневно.

- В 1877 году «русским светом» осветились магазины Лувра, парижские улицы и ипподром, достопримечательности Лондона, улицы Европы, и только в конце 1878 года чудо дошло до России. Первыми отечественными объектами, получившими освещение, стали казармы Кронштадтского учебного экипажа и площадь возле дома командира Кронштадтского морского порта.

- Еще до отъезда за границу Яблочков предлагал свой патент военному министерству России, причем абсолютно бесплатно. Но когда ответа не последовало, изобретатель перебрался в Париж и продал патент вместе с правами на производство свечей французским предпринимателям за миллион франков. Когда же один из великих князей заметил свечи Яблочкова на Парижской выставке в 1878 году и пообещал их продвижению в России, Павел Николаевич вернул миллион франков французам, забрал патент и переехал в Петербург, чтобы открыть производство и заняться электрификацией российских городов. Деньги ему были не так важны, как внедрение своей инновации на Родине.

В дальнейшем Яблочкову удалось запатентовать несколько изобретенных им электрических машин. Среди его изобретений есть магнитодинамоэлектрическая, магнитоэлектрическая машины, электродвигатель, и еще несколько машин. Яблочков работал с гальваническими элементами и аккумуляторами, и его вклад в их разработку просто бесценен.

По страницам старых книг

Из книги Николая Капцова «Павел Николаевич Яблочков» (1944г.): «На тот же короткий, наиболее удачливый период жизни П. Н. Яблочкова падает и получение им патентов-привилегий на свои важнейшие изобретения. Французский патент на свечу был взят в марте 1876 г. Вот текст этого патента: «Моё изобретение состоит в совершенном удалении всякого механизма, обыкновенно встречающегося в электрических лампах. Вместо того, чтобы автоматически, посредством механизма сближать угли по мере их сгорания, я помещаю угли рядом, друг против друга, разделяя их изолирующим веществом, могущим сгорать вместе с углем, например, каолином. Оба угля после такой обработки могут помещаться на особом подсвечнике и стоит лишь пропустить по ним ток из какого - либо источника электричества, как между концами углей появляется дуга; для зажигания я соединяю концы углей небольшим кусочком угля, который сначала накаливается и служит как бы запалом для вольтовой дуги». 30 ноября 1876 г. Яблочков взял привилегию, озаглавленную «Система распределения токов для электрического освещения». Вот выдержки из текста этой привилегии, закрепляющей за Яблочковым приоритет в вопросе о применении трансформаторов для электрического освещения: «Я испрашиваю себе исключительное право эксплуатации новой системы распределения токов, которую я придумал для электрического освещения и которая существенно характеризуется употреблением индуктивных катушек, включённых в одну цепь, для получения серии индуктивных токов, которые составляют отдельные источники и позволяют питать раздельно лампы разной силы». 20 февраля 1877 г. Яблочков испрашивает привилегию на лампу, в которой светящейся частью являлось тугоплавкое тело, «словом, искра индукционной катушки производит на магнезию, окись циркона, известь, каолин и т. п. тела» — говорит в тексте привилегии Яблочков — «то же действие, как мало светящееся пламя, в которое до сих пор помещали эти тела, чтобы получить Друммондов свет. Эти тугоплавкие тела, будучи на холоду, вообще, не проводниками, раз только они таким образом накалены, становятся значительно более проводящими». 11 октября 1877 г. Яблочков зашил привилегию на другую систему распределения токов, а именно при помощи конденсаторов».

Книги о П.Н. Яблочкове

из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова

Белькинд, Л. Д. Павел Николаевич Яблочков. 1847-1894. - Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. - 268 с. - (Научно-биографическая серия).

Капцов, Н. А. Павел Николаевич Яблочков: Его жизнь и деятельность. - Москва: Гостехиздат, 1957. - 96 с. - (Люди русской науки).

Капцов, Н. А. Яблочков - слава и гордость русской электротехники (1847-1894). - Москва: Воен. изд-во, 1948. - 52 с. - (Научно-популярная библиотека солдата и матроса).

Малинин, Г. А. Русский свет: Жизнь и деятельность П. Н. Яблочкова. 1847-1894. - 2-е изд., перераб. - [Саратов]: Сарат. обл. гос. изд-во, 1951. - 72 с.

Рахманов, Л. Н. Яблочков. - Москва; Ленинград: изд. и ф-ка дет. книги Детгиза в Л., 1949. - 84 с.

Елена Иванова,

ведущий библиотекарь отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы (тел: 72-84-08, каб.202)

Источники:

- https://naukatv.ru/articles/popal_v_yablochko_145_le

- https://biographe.ru/uchenie/pavel-yablochkov

- https://library.istu.edu/hoe/personalia/yablochkov.pdf?ysclid=m4sgz9bczq499366804