В память о полководце древней Руси названы улица, переулок и мост через реку Великую, проводятся праздники в его честь, восстановлен и стал действующим бывший храм Омского полка, при нём устроена православная духовная библиотека.

Н.Ф.Левин. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове

Многое для прославления и увековечения памяти полководца было сделано в дореволюционном Пскове: в память князя, причисленного к лику святых, были построены три часовни, устроен придел при Троицком кафедральном соборе, домовые церкви при мужской гимназии и тюремном замке, организовано благотворительное Александро-Невское братство, установлен монумент в память о Ледовом побоище.

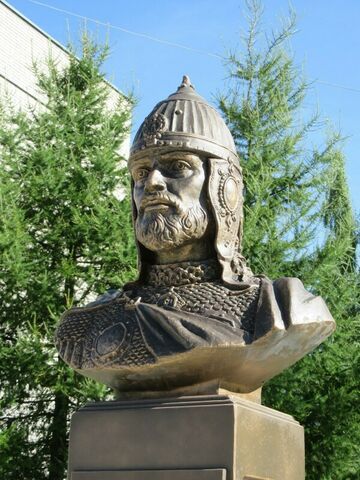

Бюст А.Невского на территории Псковского филиала Академии ФСИН

Домовая церковь при Тюремном замке

В 1804-1805 годах при постройке каменного здания тюрьмы в нём устроили домовую церковь во имя святого Александра Невского. В 1873 году левее входа в тюремный замок была построена небольшая полукаменная часовня. Такую же часовню поставили и правее входа в Арестантское Исправительное отделение на Кахановском бульваре.

Домовая церковь и братство при гимназии

При Александре I Главное народное училище в Пскове в 1808 году было преобразовано в губернскую мужскую гимназию. В конце 1855 года гимназия перебралась в новое трёхэтажное здание напротив Успенской церкви (сейчас там размещается 1-я средняя школа). В декабре 1862 года домовую церковь гимназии освятили во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Часовня при Александровской городской богадельне

Часовню возвели в память о погибшем императоре Александре II во имя святого Александра Невского. Под богадельню приспособили принадлежавший городу каменный двухэтажный дом на Ольгинской набережной. Для этой часовни городская управа заказала в столице иконы Александра Невского, а также почитаемых в Пскове княгини Ольги Российской и князя Всеволода-Гавриила.

Часовня при паровозном депо

Ещё одну часовню во имя Александра Невского построили при паровозном депо. 29 августа, в канун праздника, установленного в память о перенесении мощей из Владимира в столицу, служили панихиду по императору Александру II и Александру III и молебен святому благоверному князю Александру Невскому.

Воинский храм Омского полка

Строительные работы начались в марте 1894 года. Епархия выделила для полка старинную каменную церковь святого Климента, папы Римского, находившуюся на левом берегу Великой. Но она была тёмной, холодной, маловместительной. К февралю 1898 года для богослужения дополнительно приспособили часть большой солдатской столовой. В 1902-1904 годах построили трехэтажные казармы и двухэтажные офицерские флигели. В октябре 1908 года архиепископ Псковский и Порховский Арсений приступил к освящению храма Омского полка во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Часовня на братской могиле Мироносицкого кладбища

В 1914 году городская дума решила устроить братское захоронение при Мироносицком военном кладбище, чтобы при нём были памятник, часовня и регистрация умерших. Воспоминанием об этой часовне на Мироносицком кладбище остался лежать её отброшенный взрывом бетонный купол.

Филимонов А. В. Прославление Александра Невского и победы в Ледовом побоище в послереволюционном Пскове

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. был учрежден орден Александра Невского, которым награждались командиры Красной Армии «за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину». Всего в годы войны его получили более 42 тыс. человек, в том числе и уроженцы Псковщины.

Орден Александра Невского, учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г.

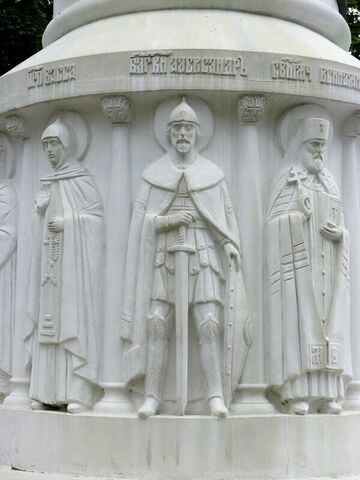

В течение 1945–1949 гг. в «Псковской правде» ежегодно к очередным годовщинам Ледового побоища публиковались статьи и заметки. В 1990 г. городское духовенство и верующие начали борьбу за возвращение Русской Православной церкви бывшего воинского храма Александра Невского, в котором после Великой Отечественной войны размещался Дом офицеров, а затем склад медикаментов. Протоиерей Олег Тэор был с 1 июля 1991 г. назначен настоятелем храма Святого Благоверного князя Александра Невского. 24 июля 1993 г. – в день празднования 1090-летия первого упоминания о Пскове в русской летописи – монумент защитнику Русской земли Александру Невскому и его воинам был торжественно открыт. 18 апреля 1996 г. расположенному поблизости от храма А.Невского 234-му парашютно-десантному полку было присвоено имя Александра Невского. Не было забыто имя полководца и в дни празднования 1100-летия первого упоминания о Пскове в русской летописи (16–24 июля 2003 г.): в Доме офицеров демонстрировался фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский», в музее-заповеднике открылась историческая экспозиция «1100-летний Псков в истории России», а в центре города - памятник княгине Ольге работы скульптора В.М. Клыкова. На барельефах пьедестала этого памятника помещены изображения 12 псковских святых, среди них - Александр Невский. Имя Александра Невского, как и выдающаяся победа русского оружия под его предводительством в 1242 г., таким образом, получили в последние годы XX - начале XXI вв. достойное прославление и увековечение.

Барельеф А.Невского на постаменте памятника княгине Ольге

Филимонов А. В. Деятельность комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища (конец 1950-х гг.) в освещении периодической печати

В конце 1950-х г.г. была организована комплексная экспедиция по уточнению места Ледового побоища. Главное и основное достижение: отныне можно считать окончательно установленным место Ледового побоища 5 апреля 1242 г. Оно совпадает с данными псковских летописей, указывающих, что русские дружины одержали победу «на Узмени, у Воронья камени», т.е. в самой узкой части Теплого озера. Место побоища расположено в непосредственной близости от Вороньего острова, известного до сих пор среди местного населения под названием Вороньего камня. Водолазы установили, что он представляет собой глыбу песчаника, постоянно размываемую водой. Рядом на дне озера найдены фундамент и остатки стены древнего здания, массивные деревья и пни. В других местах встретились древний челн, деревянная повозка, два струга с каменными ядрами, металлические детали военных доспехов и вооружения. Осенью 1959 г. закончилась работа над документальным фильмом «На Чудском озере», созданным творческим коллективом Ленинградской студии кинохроники.

Работы экспедиции продолжились в 1960 г. По окончании года «Псковская правда» поместила заметку «Где кипела кровавая сеча», указав, что «работы по уточнению места Ледового побоища продолжались пять лет», из них «последние три года работала комплексная экспедиция Института археологии АН».

На протяжении 1958-1961 гг. псковские газеты воссоздавали картину деятельности ученых по восстановлению места битвы, а благодаря им – и сценарий самого Ледового побоища. Всего за эти годы на их страницах увидели свет 10 различных статей и заметок.

В 1967 г., когда со времени Ледового побоища прошло 725 лет, «Псковская правда» посвятила этому событию целую полосу различных материалов, объединив их заголовком «На Чудском озере, на Узмени, у Воронья камени...». В мае 1967 г. в Пскове открылась научная конференция, посвященная 725-летию «ледовой битвы». Публикации в газетах не являлись сугубо научными исследованиями, они выполняли в значительной степени просветительскую функцию: ознакомление широкого круга читателей с изысканиями ученых.

Мемориал «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера