Из писем Владимира Курносенко к критику Валентину Курбатову.

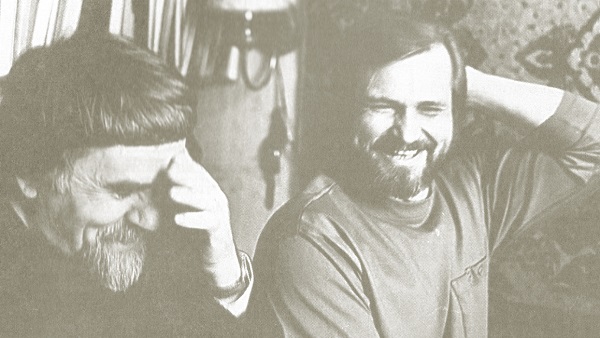

Валентин Курбатов (Журнал «Литературные знакомства» (№ 3(46), 2020): Вот уже и не помню, как он появился в моей жизни. Кажется, с трёх сторон сразу: Виктор Петрович Астафьев улыбнулся в письме, что вот «на вашей с Маней родине — Урале» появился ещё один писатель (он давал ему рекомендацию, как до этого мне — вот и сводил нас) Напиши, де, ему… А тогдашний писательский секретарь Красноярской организации Серёжа Задереев сейчас же дал мне адрес, потому что знал, о ком это «Петрович». А в Пскове, оказывается, жил ещё и его товарищ, с которым мы тоже дружили — прозаик Михаил Устинов. Так что хочешь не хочешь — напишешь. И в 1989‑м году я ему (Владимиру Владимировичу Курносенко — так торжественно, как на конверте, и в самом письме) написал, а уже через год, так ещё и не встретившись, мы уже были на «ты».

В письмах было много домашнего, личного, даже исповеднического (русские же ребята, — как не открыться!). И вот год назад, нечаянно наткнувшись на пачку его писем (Владимира уже не было в живых — он умер в 2012 год в Пскове, куда приехал в 1994‑м году, может быть, отчасти потому что тут, кроме его друга Устинова, жил я, и письма уже сблизили нас) я не мог оторваться. Столько там было живого, как будто даже разговорного, в интонации словно мы, перебивая друг друга, торопились обнять своё беспокойное время. Ещё был жив СССР, ещё кипели парламентские сражения, ещё «захлопывали» Сахарова и свистели вслед Собачку и с тех же трибун пытались спасти русское сердце депутаты Белов и Распутин. Но, видно, мы жили другим. Своим делом — словом, да пристальностью к душе в переломное время и пробуждающейся церковью. Я писал Владимиру «репортажи» из Псково-Печерского монастыря, а он с батюшками хлопотал о строительстве монастыря в Челябинске и, отчего-то уверенный в моём бóльшем церковном опыте, рвался навестить лучшие монастыри России и, может, быть, даже осесть в одном из них.

Но слово было ревниво и не пускало, да и он больше искал одиночества (в нём как- то «невиноватее») и писали. И писал много. И вот сейчас видно, как высок был его камертон, как точен и нелицеприятен в оценке даже и великих уже тогда имён (и мне нет-нет перепадал «комплимент: «сердце у тебя золотое, а голова умная — ты ей не доверяй»). Это были высокие уроки свободы. И сейчас, мне кажется, что эти его мимолётные замечания — лучший портрет тогдашней растерянности и надежды 89‑го‑93‑го годов прошлого века. Кажется, мы оба искали опоры и не всегда доверяли себе (время научило), но зато бережно слушали друг друга — попробуй тут отделаться общим словом или недомолвкой. И лучше броситься сразу с порога, прямо в середину…

Я бы не постеснялся и эпиграфа:

«Когда целое поколение сменяется и уходит, оно ещё оставляет нам на какой-то срок своих одиноких часовых, последних вестников прошлого, способных донести до нас дыхание былой эпохи…»

В. Я. Лакшин

С Богом!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

* * *

Что ж, что России, как таковой, больше нет, я согласен. Я так думал ещё даже до событий. Недавно слушал нечаянно одну женщину-социолога по радио, когда готовил себе (я тогда радио слушаю), и вот она сказала, что у нас не успела сформироваться «нация». Ещё до революции не успела. Она говорит: «нация» — это то, что соединяет вместе людей по каким-то иерархично одинаково для её субъектов сложившимся ценностям. Уж не помню, почему «не сформировалась», но вот такая мысль. Она говорит. Что, скажем, бескорыстие — это как раз русская национальная черта. То же, что (это уже я говорю) хотят сформировать сейчас в людях — как раз легальность корысти. Поэтому я делаю вывод, что денационализация идёт страшная, в геометрической прогрессии, и в связи с этим мы и не можем нигде приткнуться. Мы теперь не нужны. Это быть может будет, когда нас не будет, а так — нет! Горько сознавать, но мы как бы теперь плывём против очень сильного течения и нас сносит и сносит…

Я думаю, что больше всех виноваты активные эти наши «борцы». Они сделали то, что народ принял «тех». Из двух зол: (патриоты плюс коммунисты) и (Ельцин плюс демократы) взяли верх менее набившие оскомину. Если бы не было этой «борьбы» бондаревско-прохановской и даже кожиновской, то из недр народных, из провинций и т. д. вышли бы настоящие русские люди и без шума и деклараций стали бы делать то, что по душе именно русскому человеку. Не стимулируясь ни корыстью, ни любовью к родине, а просто делая по душе.

А эти всё извозюкали. Одни наши в Челябинске праздники духовности и культуры чего стоят. То есть само название. Коли наш Генка Суздалев и Проскурин — духовность, да ещё Сорокин Валентин, то уж лучше циничная демократия. Хотя выбирать из двух зол — ошибка. Мудрость и есть в том, чтобы не выбирать.

* * *

Ты, как и большинство нашего брата — мыслящего, так сказать, человека, постарался быстрее меня неправильно понять, чтобы не дай Бог, не задуматься. Я говорил не о власти как чиновничьей должности. Я говорил о власти как сущности того поляризованного сознания, которым пользуются все без исключения славянофилы, даже «старые», которые качественно суть другое же, хотя бы потому верили в Бога всерьёз, а не подвёрстывали веру под языческое своё понимание «выгоды».

Коли мир делится на плохой и хороший, на Бога и Рогатого, а люди на тех и этих, чистых и нечистых, своих и чужих и т. д., то вывод жизнеповедения однозначен — надо бороться против тех за этих, и за Бога против Рогатого. Расширять мир хороший, уничтожать плохой. И здесь, как логическое завершение этого поделения, в ощущении себя всё-таки «хорошим» (а как же!), ты технически выходишь на борьбу. В борьбе же автоматом ты приходишь к необходимости большей силы, а самая большая сила — власть.

Вот почему все славянофилы, включая твоих друзей, хотят власти, называя своё желание любовью к Родине. Ты и сам её хочешь, пусть в виде интеллигентного влияния словом или чем ещё, но это так. Вершина же человеческого взгляда, мне сейчас кажется, это

«не оставлять следов». Это уважение к сущему как к живому всему. Как единству, должному вызывать в тебе уважения, а не мичуринское стремление кроить. Нужны разумеется и «борцы», но это как дрожжи и лейкоциты, в целом же дело их временное и техническое. Они полумёртвы в силу своего нечувствия к тому, что в них не влазит.

* * *

Прочёл тут Довлатова. Вот пример, когда водка помогает найти звук. А так бы и был этакий диссидент чем-то недовольный. А тут. И те человечность, и чуть не русские попадания в душу. Похоже на Высоцкого феномен, хотя поточнее. И в другом.

Хотя, понятно, что это всё лишь аэродромы для не взлетевших самолётов. До самолётов как-то руки как бы не доходят. Вот я, по-моему, писал тебе: «Ташкент» у Матевосяна что-то такое мне казалось.

* * *

Сейчас по телевизору показали футбол китайских женщин, а потом их же на поднимание штанги. Потрясающе! Словно небо смещается, либо крыша едет. Зачем? Совершенно то же, как женское занятие литературой. Мы-то, грешные, врём и стыдно потом, а они? У них же враньё вообще средство к цели, причём прощаемое из-за продолжения рода, из-за, так сказать, важности цели. Но зачем свои «приёмы» переносить туда, где и задача-то избавление от неправды?

То есть непонятно, как штанга. Только ты не прими это, как жалобы или что- то личное. Это я так, футбол увидел. Из женщин прекрасные могут быть редакторы, оценщики, рецензенты… Но когда они заступают туда, где надо решать «зачем жить», зная, что «жить надо» и главное «живя», помимо всех «решений», становится странно — зачем?

* * *

Твоё письмо мне пришлось близко по моим вялотекущим мыслям чувств. В момент «переворота» я ничего особенного не испытывал, а лишь как-то надолго тускло (если можно так выразиться) сделалось в душе. Хотя по-большому было как бы и привычно наплевать.

А когда вот так кончилось — посвежело. У нас на площади шли митинги, даже по телевизору что-то такое прорвалось, я знаком с одной женщиной, которая держала связь с центром России и т. п., но мне самому даже в голову не приходило как-то подключиться. Тем более я восхищён теми, кто в самом деле что-то делал — будки таскал и всё такое, был готов «стоять насмерть», как любит говорить наше правое родимое движение.

Что я подумал: вот за это нонсенсный альянс в правом движении с марксистской идеологией, высосавший с народа последние соки, он и выбрал себе (или Бог ему) вот эту как бы «демократию» для одного единственного — покончить с нею… Словом, я правый, но не собираюсь называть белое чёрным. Вот так и буду «мужиком». И как будет, так пусть и будет.

* * *

Что не читаешь «Подлое время» — правильно, и вообще вся эта литература конечно в сравнении с любым религиозным текстом что-то такое неопрятное, телесное, жалкое. И я порой даже удивляюсь нашей всеобщей наглости. Разве уж что-то высшее. Пушкин. Платонов.

* * *

Очень, по-моему, всё точно ты написал про В. П. — я сразу всё узнал. Именно это по чувству и должно с ним происходить, и про то, что увиливает из страха от романа. Из страха «не выдержать». Он по-моему и на смерть дочери также не разрешил себе инстинктом включиться по полной, не выдержал бы… и это Бог его и ведёт. Такое горе, что его как бы уже только после смерти и можно увидеть в глаза.

И про «растерянность», и что мат как бы более нетвёрдый (не пачкающий) раньше именно от твёрдости духа, а теперь иной. А как бы и ещё-то? Ведь он выражение души народа, именно народа, самого широкого, не знающего себе выходов, кроме «общего дыхания», а народ сейчас таков и есть. Он растерян и озирается. Он может быть даже и не жив уже, а может жив, он сам не знает… Вообще честно говоря к литературе меня как раньше уж не тянет. Всё-таки прелесть тут ужасающе тотальна и выйти к чистому литургическому

звуку — не знаю — то одного не хватает — себя — то другого — эстетического порыва этого. Словом — не знаю.

* * *

Действительно интересно про Валентина Григорьича, я где- то отчасти так и подозревал: ужасно ему должно быть тяжко сейчас. Не от себя (хотя и от себя тоже), а больше от этой могилы, в которую мы все нынче узрились и не знаем — что. Вот и Розанов. Это как напоминание о том тоне и духе, что был у нас законодательный с времён Пушкина: Бог выше сапог, коему худо-бедно, но все вынуждены были (и те, кто не желал) подчиняться, и что вот трещало вовсю уже в «Бесах» и что закончило трещать вместе с нашей жизнью сегодня. Я от него лишь руками могу развести, от Розанова. Он сам себя ещё хорошо видит: я хитрый, я выдюжу. У меня самого пять ног. И «либералов» видит опять же из той верной ноты. Этакий Павлик Морозов наоборот, хотя отец, конечно, не сын. Но всё же. Где-то — в любви и другом — он проявляет такой ум живой, такую неформальность его, а тут вот и альтернатива: или-или. Тут немного уже как бы избыточно наболело и он это выкрикнул. Но я согласен, что это впечатляет. Замечательно по-моему письмо к нему Флоренского. «Пусть-де они орут…» Флоренского чем больше узнаю тоже, тем больше люблю.

* * *

Мне вот вернули — нет бумаги — рукопись из «Современника». И я даже не огорчился: пусть-де. Чем меньше денег, власти и прочего — тем меньше виноват… Вот и радуешься. Пока же я зарёкся ещё когда-нибудь и где-нибудь встречаться с «читателями». Всё это одно недоразумение и наше мичуринское, пионерское недомыслие. Всё думаем «просветить». Ужас! Моя беспредметная озлобленность выводит подчас совсем не туда. Наговорил недавно нашей женщине-регенту про батюшку каких-то глупостей, чтобы только нарушить её елей, и это так глупо.

Пишется вроде тьфу-тьфу — ничего, но очень уж медленно, словно я куда-то не успеваю. Словно шагреневая кожа или конец света на носу.

Есть какая- то в душе человека сокровенная канавка что ли. Попадает туда писатель и аж заходишься. Вот смотрел Булгакова, которого уже и не люблю вроде бы, и думаю, что грех был великий делать такого — вслед за Гёте — обаятельного Противника. Но — смотрю и забирает меня одной чистой красотой, музыкой и ритмом. Ужасно красивая

книга.

И странно вот следить за тем же Розановым с Гоголем. Он его «следит», обличает, а оторваться не может, и разгадать не может, и мучается… и проговаривается порой как какую-то непостижимую ему тайну проговаривает.

* * *

Сейчас нет корневика в молодой литературе или вообще в ней, я согласен.

Если взять себя (скромно), то я ничего путного покуда, считаю, не написал, и потому согласен. Ибо из чего ж не судить, как не из себя? М-да. Но я не об этом. Вот ты пишешь «Плаха», «Привычное дело», «Печальный детектив». Сразу отвергаю «Плаху».

Хотя я понимаю контекст — этакую бы надо всеохватность вертикально-горизонтальную, нерв народа и т. п.

Но я не согласен! По простой причине. Это фальшь. То есть «Плаха». В «Привычном деле» я согласен, особенно женщина, ужасно угаданная именно наша русская, деревенская, бесконечная в приятии «бога». Она чудом вышла у Белова. А больше у него толком ничего и не вышло. Ибо дефицит проникновений в те пласты, где уже нужен Пьер Безухов хотя бы, у него катастрофически явен.

Что касается В. П. лучшего на сегодня, включая Солженицына, писателя, — при всех и его дефицитах и порой узости, — то и у него дело не в глобальности, не в охвате и тем более мастерстве или «психологизме» или стиле, а дело в интонации. Когда я слышу первый звук, взятый тем же Ойстрахом (старшим), я всё уже наперёд беру… Я-его. Ибо это вещее знание, сообщённое именно через тон. И вот одному Астафьеву в иных кусках это только и давалось, ибо он может разогнаться до полной самоустранённости, он может так любить, что останется одна эта музыка, чистый тон. Ужасные у него бывают проколы, когда он подключает логику и что-нибудь от внешних знаний и рассуждений сегодняшних теоретиков возрождения или чего там, но вот этот звук, тон, интонация — это и есть секрет всей литературы.

Отсюда и тысячи начал у Толстого. Отсюда и праздник Платонова. Особенно в «Котловане». А обо всём остальном можно ведь говорить томами, ведь и в газете, где те же проблемы и открытия, что в прозе, коли про всякие этические выводы или там чего. А музыка она говорит сразу всё, и я слышу тогда. И тогда литература…

Камертон дал Пушкин, и ни разу сам потом не сбился. И потом Гоголь хоть слегка и ушёл, он сделал другое огромное. А Достоевский на нерве дорывался во всей внешней растрёпанности именно до него же, до звука — музыки сфер. Потому так и ужасно мне читать Бунина и Набокова, — они всё не о том, их самих больно много. А это скучно. Самих нас у всех нас много. И мне-то кажется задача критика помочь обнаружить фальшь этого звука. Что ты и делаешь во многом («интеллектуальные трупы» и т. п.) но сам нечёткостью и привлечением всяких побочных вещей — историзма, или там «нежной любви к человеку» — не такой уж я любец сегодня, — сам слегка сбиваешь очень верный по смыслу зачин. Единственный чуть в сторону пример и дело гибнет, ибо в критике тоже есть эта самая интонация, за которую я любил когда-то Белинского, писавшего свои ошибочные умом статьи безошибочно горячим сердцем.

Ну, что ж… И выйдем, как вошли — на ходу. Пусть всё поживёт живым, не ушедшим в историю.

* использованы материалы сайта «Писатель Владимир Курносенко» >>>